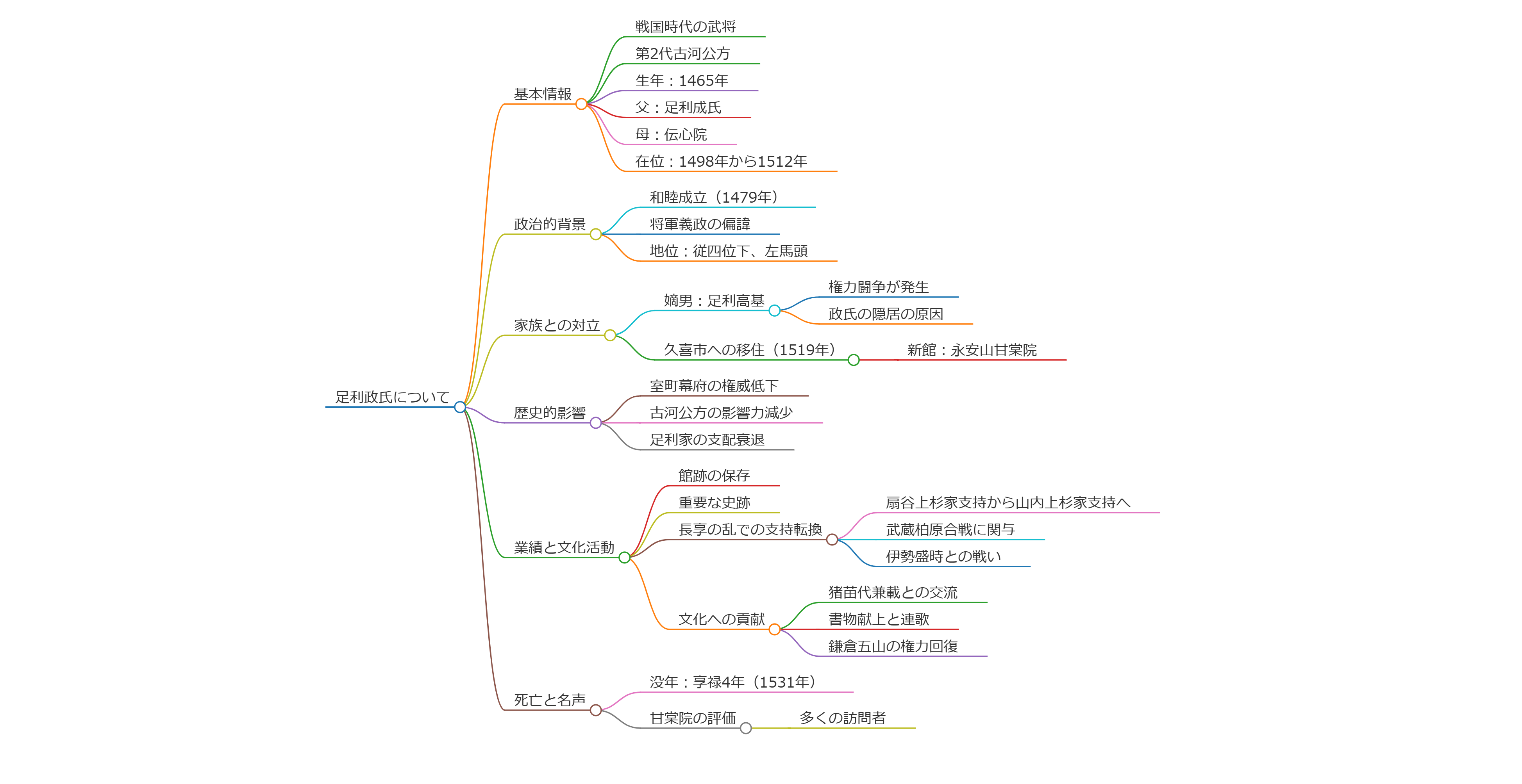

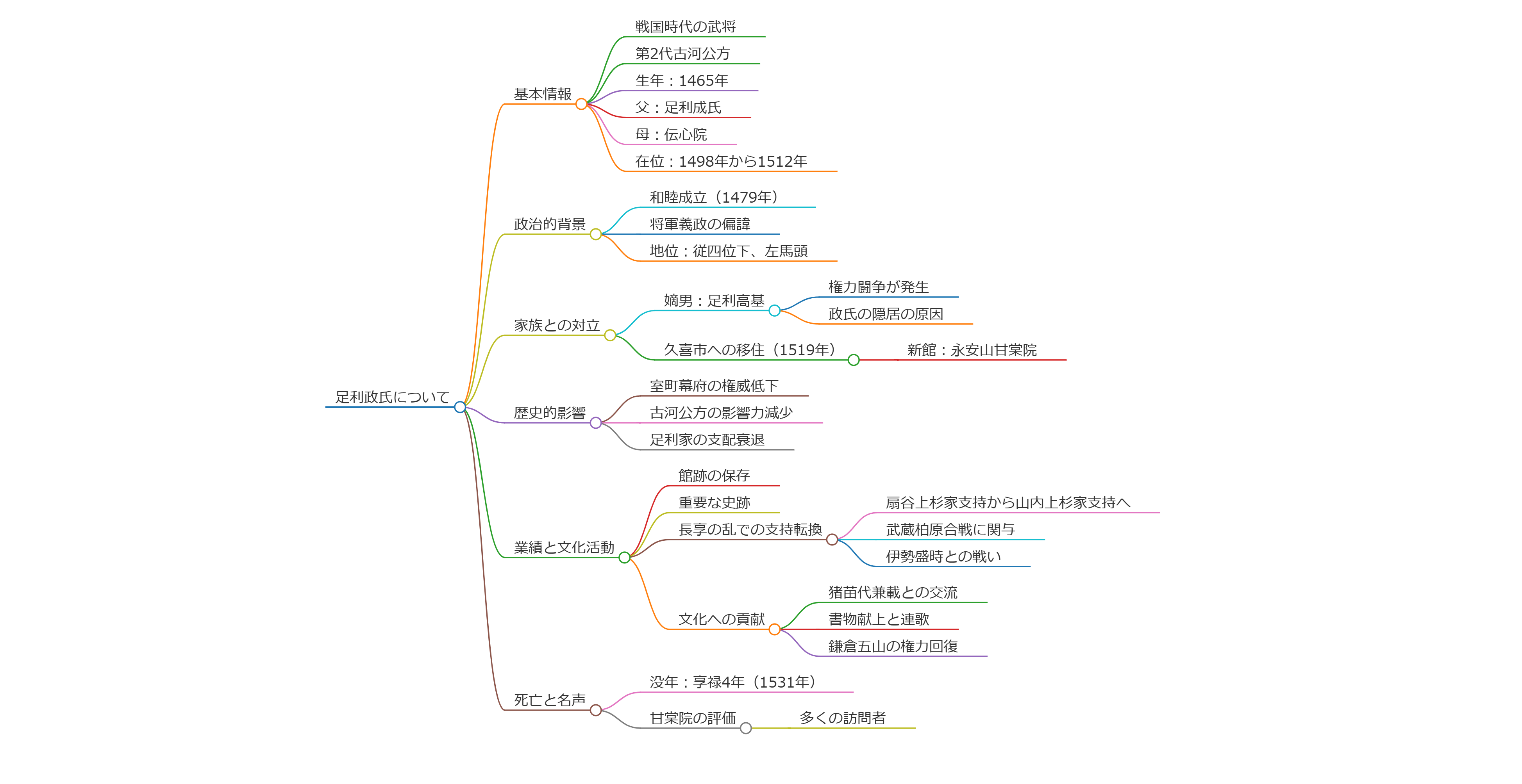

足利政氏について

足利政氏(あしかが まさうじ)は、戦国時代の武将であり、第2代古河公方として知られています。彼は1465年に誕生し、父は足利成氏で、母は伝心院です。政氏は1498年から1512年まで古河公方の地位にありました。

政氏は、文明14年(1479年)に室町幕府と古河公方との和睦が成立した後、将軍義政の偏諱を得て名前を政氏としました。彼は従四位下、左馬頭に叙せられ、政治的な影響力を持つようになりました。

政氏は、その治世の中で、家族との対立がありました。特に、嫡男の足利高基との権力闘争は知られています。高基との争いは、最終的に政氏が隠居する原因となり、彼は1519年に久喜市へ移住しました。そこで、彼は新たに館を設け、永安山甘棠院を開山しました。

政氏の歴史的背景には、室町幕府の権威が次第に低下していく時代があり、彼の政権もその影響を受けていました。彼の死後、古河公方は徐々に影響力を失い、足利家の支配も衰退していきました。

政氏の業績や彼の館跡は、現在では史跡として保存されており、訪れることができます。そのため、古代日本の歴史や文化を知る貴重な場所となっています.

政氏は、特に長享の乱において、最初は扇谷上杉家を支持していましたが、上杉定正の死去により扇谷上杉家が弱体化すると、山内上杉家支持に転換しました。この転換は彼の戦略的判断の一部であり、武蔵柏原合戦や武蔵立河原の戦いにも関与しました。また、永正元年(1504年)には、伊勢盛時(後の北条早雲)や今川氏親との対戦も経験しており、これらの戦闘は当時の関東地域における彼の地位を左右しました。

さらに、政氏は文化活動にも貢献しており、連歌師の猪苗代兼載との深い交流がありました。兼載は彼に献上した書物や連歌の中で、政氏を詠んでいます。この文化的交流は、政氏の治世における文化面での活動が充実していたことを証明しています。また、鎌倉五山や関東十刹の吹挙や補任権の回復も、彼の権力基盤を強化する一助となりました。

政氏は、享禄4年(1531年)7月18日に久喜にて没し、その後、彼の名声は文化面でも評価され、特に彼が建立した甘棠院は現在でも多くの人々に訪れられています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】