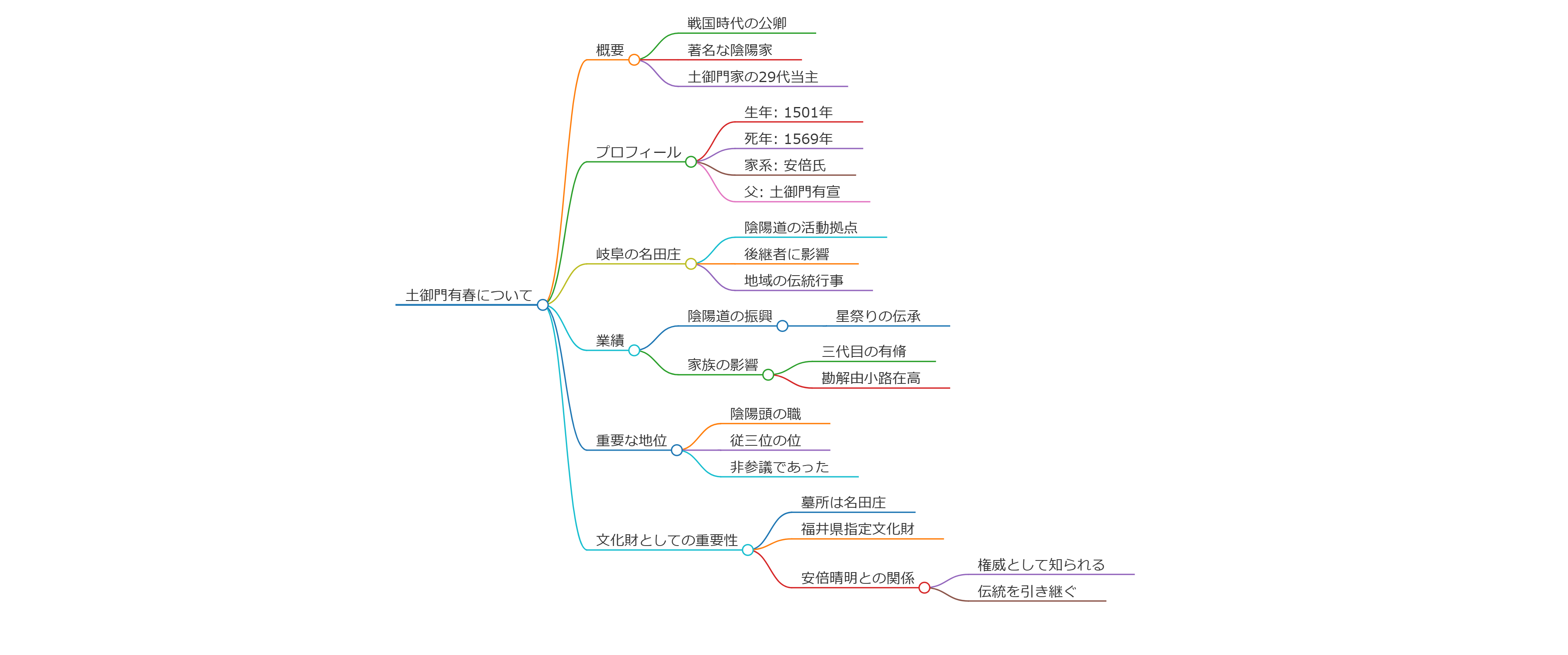

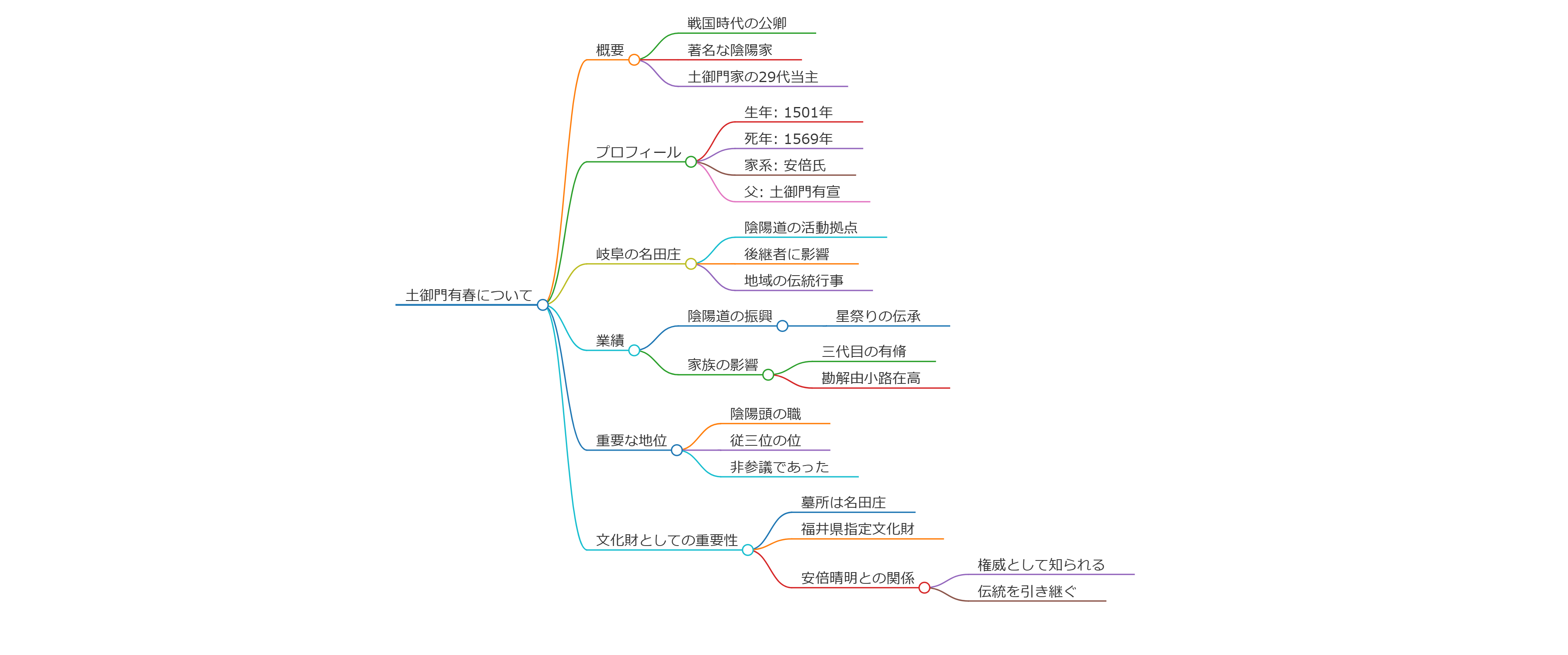

土御門有春について

土御門有春(つちみかど ありはる)は、戦国時代に活躍した公卿であり、著名な陰陽家です。彼は土御門家の29代当主であり、その家系は安倍氏に属していました。彼の父は土御門有宣で、彼自身は1501年に生まれ、1569年に死去しました。

彼は陰陽頭の職を持ち、従三位の位を有していましたが、非参議でした。土御門有春は名田庄に居住し、ここで陰陽道の活動を行っていました。この期間中、彼は陰陽道の研究や実践に専念し、三代目の有脩を含む土御門家の後継者に影響を与えました。

彼の業績については、名田庄地域での陰陽道の振興や、特に星祭りに関する伝統的な行事の継承が挙げられます。この地域は彼とその家族が居住したことにより、陰陽道の重要な拠点となりました。

彼の墓所は名田庄にあり、福井県によって文化財として指定されています。彼の祖先にあたる安倍晴明は、平安時代中期に陰陽道の権威として知られており、有春の活動もこの伝統を引き継いでいます。

土御門有春は、戦国時代の日本で公卿としての地位を持ちながら、陰陽道の権威を継承した重要な人物です。彼は1501年に生まれ、1569年に亡くなるまで、土御門家の29代当主として活動しました。土御門家は、安倍氏に由来し、陰陽道の伝統を受け継いできた家系です。

彼の経歴の中で、特に注目すべきは、1543年に治部卿に就任した際、陰陽道の宗家としての役割を強化したことです。この地位は、土御門有春が宇治に拠点を持ちながら行った陰陽道の発展に寄与しました。また、彼の在世中には、賀茂氏勘解由小路家との関係も重要であり、彼らとの連携が陰陽道の発展を助ける一因となりました。

他に、土御門有春には、2人の子供がいました。彼の息子、土御門有脩は後に土御門家の家督を継ぎ、その活動によって一族の地位を高めました。彼のもう一人の子供である勘解由小路在高も、別の陰陽道の流れを受け継ぎ、その影響を広めました。

土御門有春が居住した名田庄は、彼とその家族によって陰陽道の中心地とされ、今でも地域の伝統行事や信仰に影響を与え続けています。彼の影響は、名田庄に留まらず、陰陽道の広がりに寄与しました。土御門有春の墓所は、文化財としても重要視されており、彼の後継者たちにとっても敬意を表される場所となっています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】