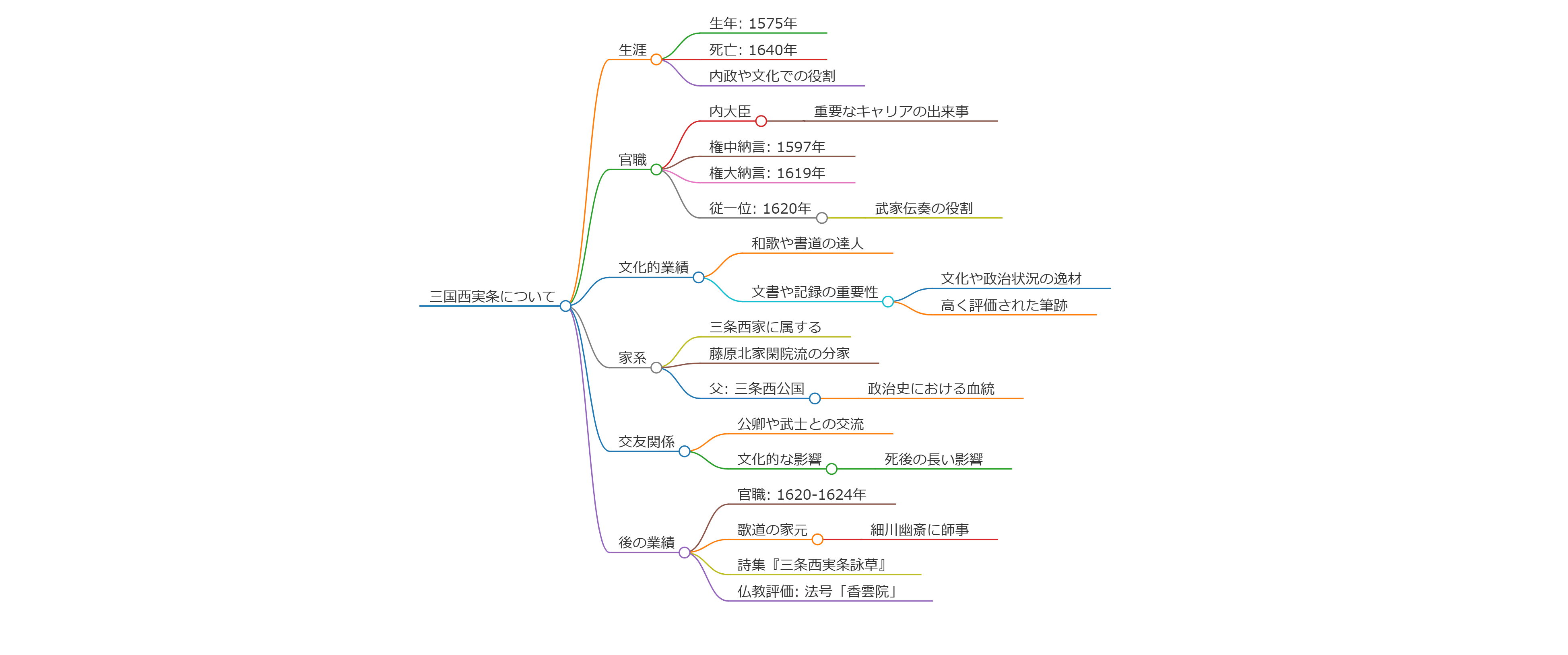

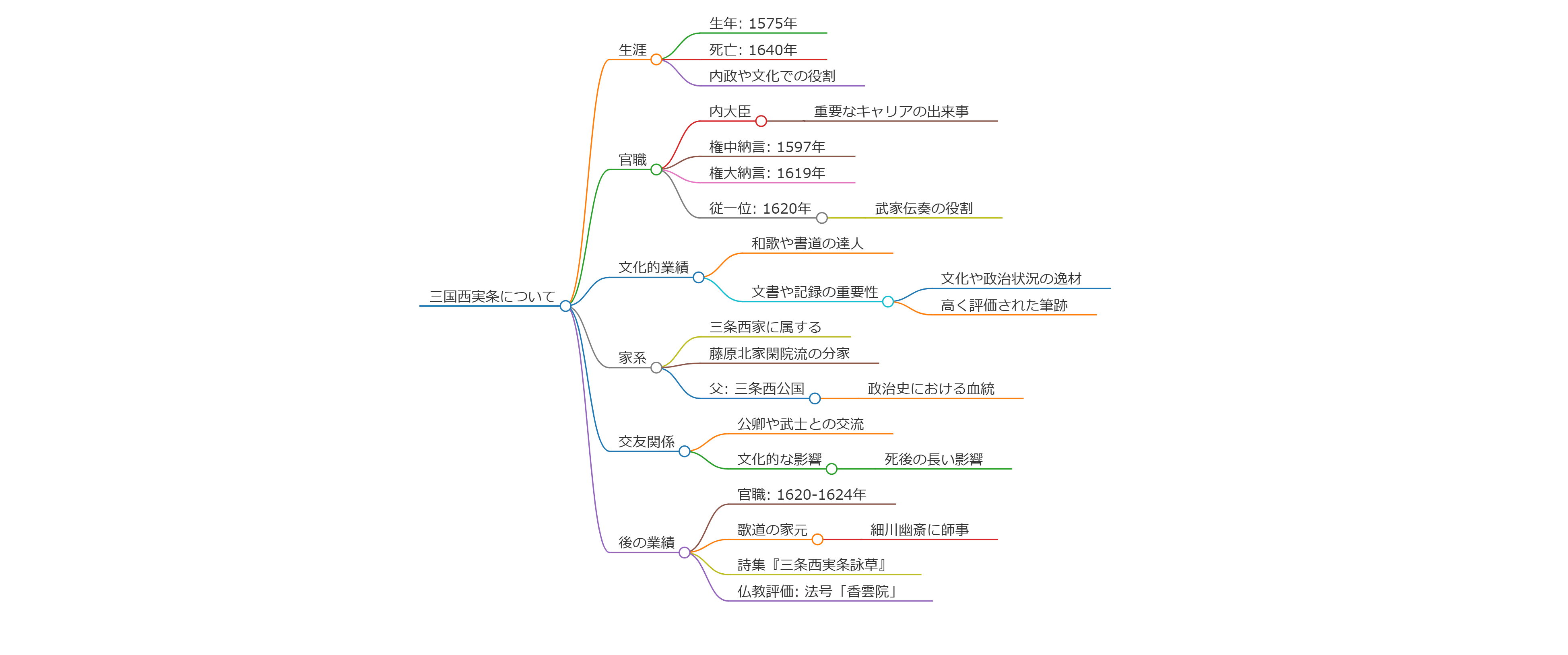

三条西実条について

三条西 実条(さんじょうにし さねえだ、1575年-1640年)は、戦国時代から江戸時代初期の公卿であり、内大臣・三条西公国の長男です。

彼の生涯は、内政や文化上の重要な役割を果たしたことが特徴です。実条は1575年に生まれ、内大臣に就任したのは、彼のキャリアの中で非常に重要な出来事でした。彼は1597年に権中納言、1619年には権大納言に昇進し、その後、1620年には従一位に叙せられています。この年間の晩年には、彼は「武家伝奏」と呼ばれる公家と武士の仲介役を果たしました。

また、実条は優れた文化人でもあり、和歌や書道に秀でた人物でした。彼が残した文書や記録は、当時の文化や政治の状況を知る上で貴重な資料となっています。なかでも、彼の筆跡は非常に評価が高く、一部の作品はその美しさからも再評価されています。

彼の先祖は三条西家に属し、その家系は藤原北家閑院流の分家です。三条西実条の父、三条西公国もまた権力を持つ公卿であり、その血統は日本の政治史において重要な役割を果たしてきました。

実条は、しばしば公卿や武士との交友関係を築き、文化的な交流を促進したため、彼の死後もその影響は長く残ることになります。彼は1640年に亡くなりましたが、その遺産は日本の歴史において重要な役割を果たし続けています。

三条西実条は、1597年から1631年にかけての期間に重要な官職に就いており、特に1620年から1624年には内大臣として活動しました。

また、彼は細川幽斎に師事し、歌道の家元としても知られています。彼の文化的な貢献は、後の時代にも影響を及ぼしました。彼自身の詩集「三条西実条詠草」は、彼の文学的成果を示す貴重な資料です。

さらに、実条は66歳で亡くなった際、法号に「香雲院」を持つなど、仏教においても一定の評価を得ていました。このように彼の人生は、政治だけでなく文化や宗教の面でも多面的な影響を持つものでした。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】