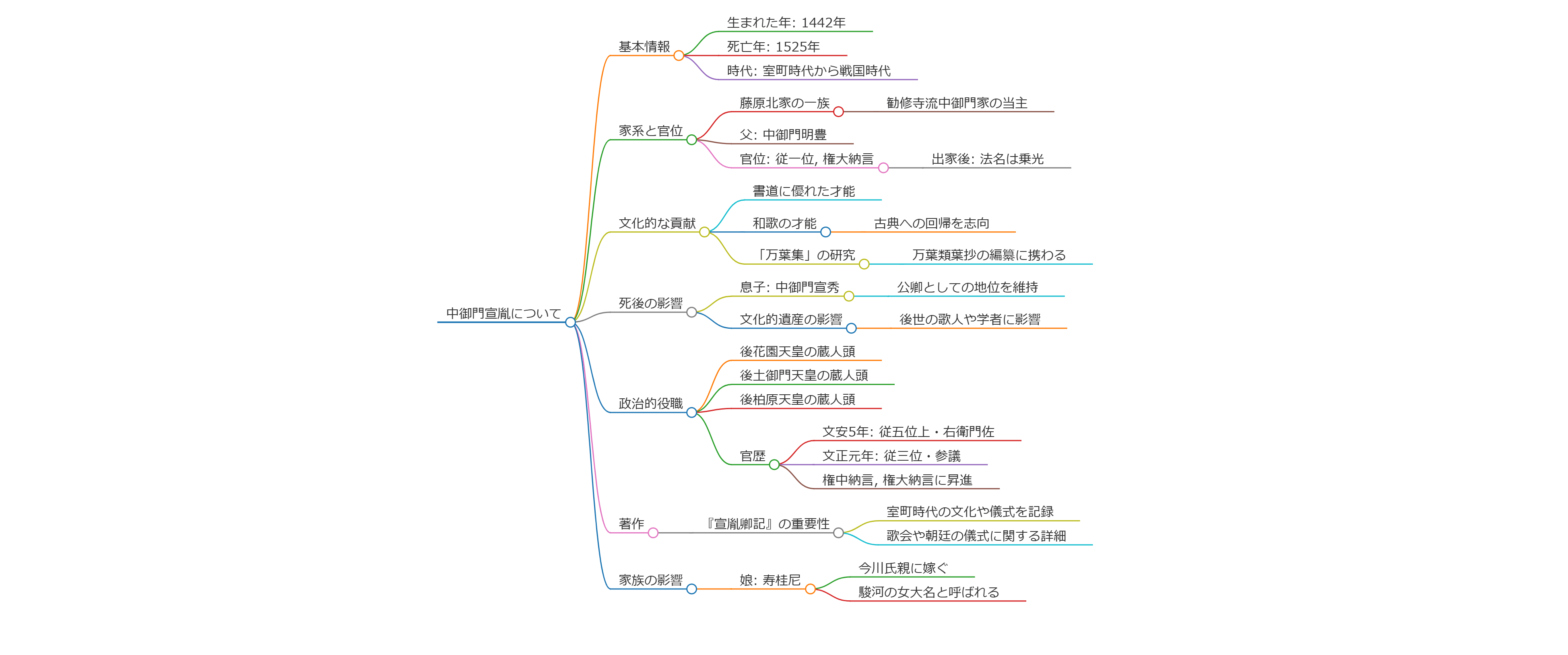

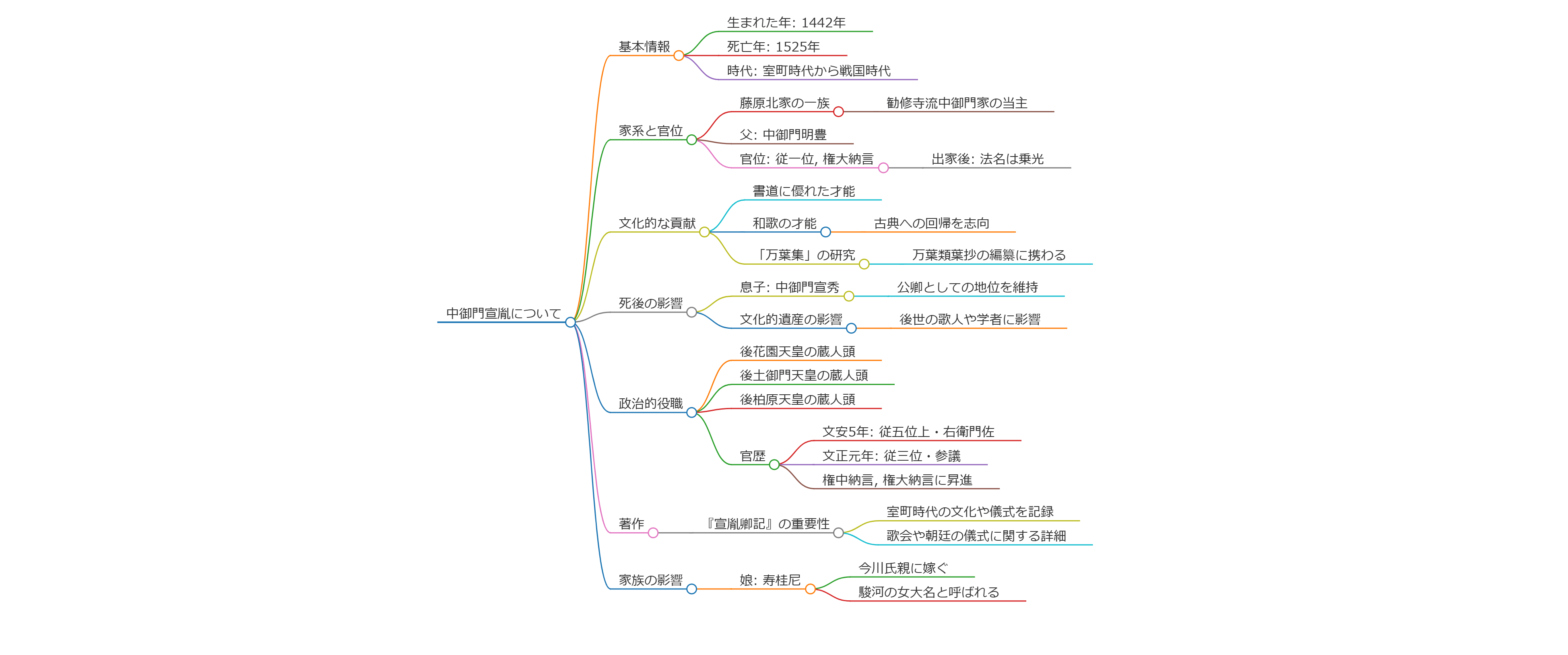

中御門宣胤について

中御門宣胤(なかみかど のぶたね)は、1442年に生まれ、1525年に亡くなった室町時代から戦国時代にかけての公卿であり、歌人としても知られています。

家系と官位

彼は藤原北家の勧修寺流中御門家の当主であり、父は中御門明豊です。宣胤は官位として従一位、権大納言を持ち、出家した後の法名は乗光です。この時代の公卿として、彼は重要な役割을果たしました。

文化的な貢献

宣胤は書道に優れ、和歌にも才能を示しました。特に、応仁の乱後の朝廷儀式の衰退に深い関心を持ち、古典への回帰を志向していました。彼は「万葉集」についての研究や、万葉類葉抄の編纂に携わったことでも知られています。

死後の影響

彼の死後、息子である中御門宣秀も引き続き公卿としての地位を守り、家系を継承しました。宣胤が残した文化的遺産は、後の世にも大きな影響を与え、多くの歌人や学者たちに影響を与えました。

中御門宣胤は、様々な政治的役職を歴任し、特に後花園天皇や後土御門天皇、後柏原天皇の蔵人頭を務めたことが注目されています。また、官歴として、文安5年(1448年)には従五位上・右衛門佐に任命され、以降も様々な役職を経て、文正元年(1466年)に従三位・参議となり、その後権中納言、権大納言となりました。

彼の著作の一つである日記『宣胤卿記』は、彼自身の視点から見た室町時代の文化や儀式、経済生活を知る上で貴重な史料であり、歌会や朝廷の儀式に関する詳細な記録が残されています。

また、娘の寿桂尼は、今川氏親に嫁いで多くの子供を持ち、駿河の女大名と呼ばれるほどの影響力を持っていました。宣胤の家庭は、公家社会の中でも重要な位置を占めていました。彼が影響を与えた多くのの後進は、彼の業績や思想を引き継いでいきました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】