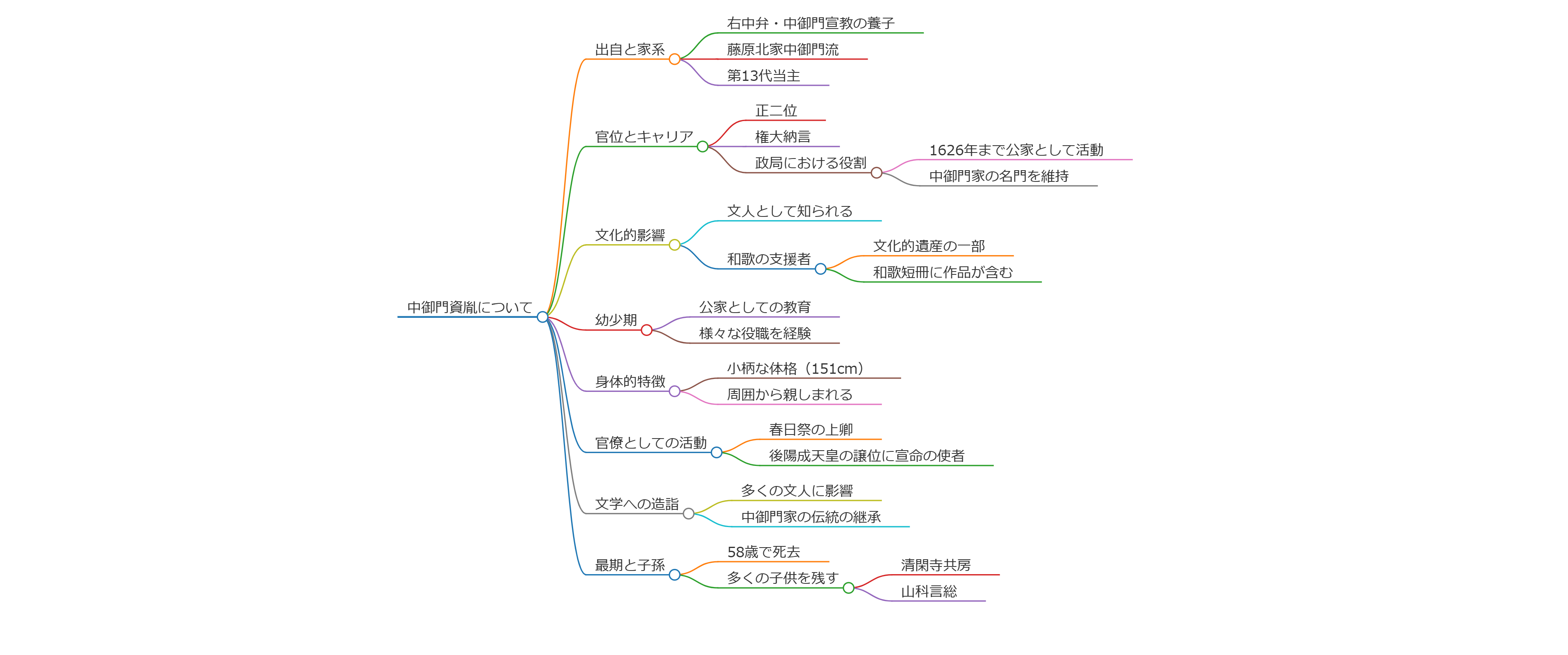

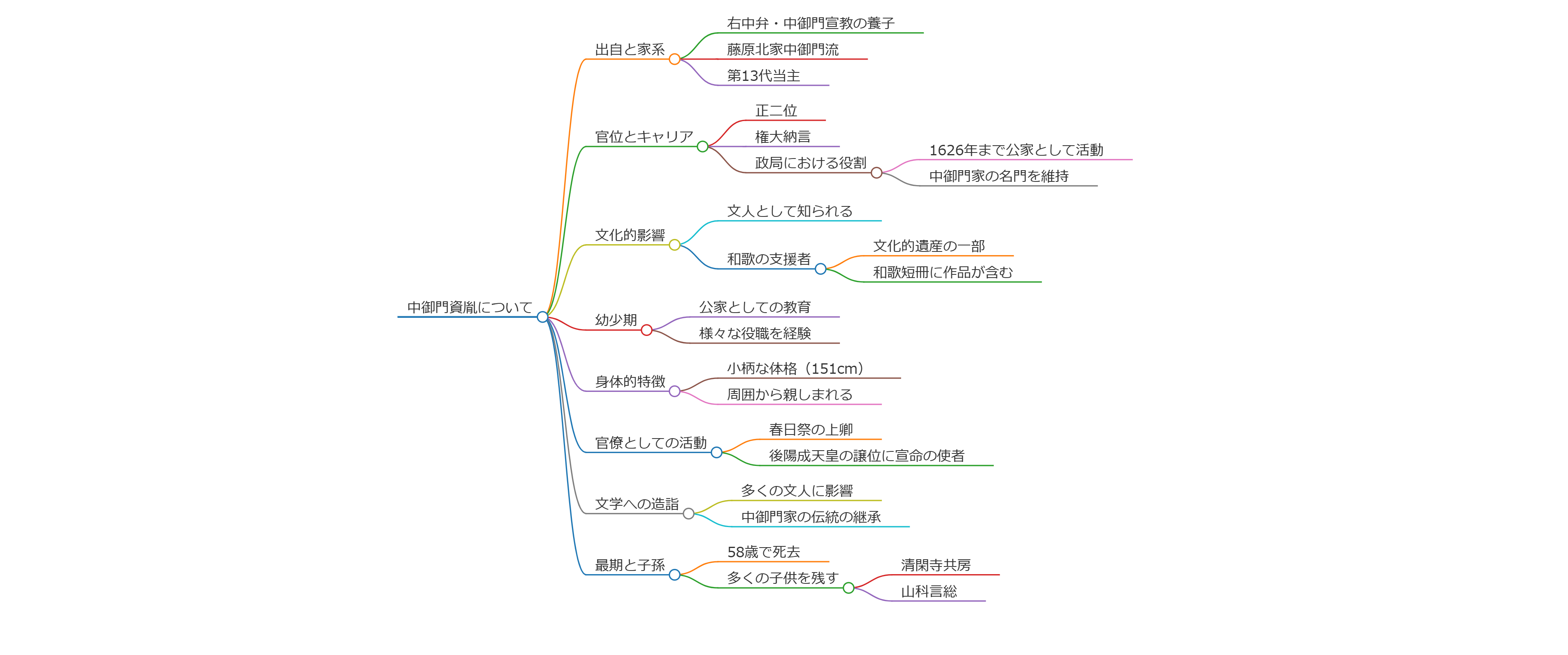

中御門資胤について

中御門資胤(なかのみかど すけたね)は、1569年5月14日に生まれ、1626年に没した日本の公卿です。彼は安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活躍しました。

出自と家系

中御門資胤は、右中弁・中御門宣教の養子であり、藤原北家中御門流に属する家系の一員です。彼の父は庭田重保で、母は広橋兼秀の娘です。資胤は中御門家の第13代当主にあたります。

官位とキャリア

彼の官位は正二位で、権大納言としても知られています。資胤は、江戸時代初期の政局において重要な役割を果たし、さまざまな政治的任務を担当しました。彼は1626年まで公家として活動し、その後も中御門家の名門としての地位を維持しました。

文化的影響

中御門資胤は、文人としても知られ、和歌の重要な支援者でもありました。彼の和歌作品は、多くの文化的遺産の一部として評価されています。特に、伝わる和歌短冊の中には彼の作品が含まれており、それらは後世においても引用されています。

以上のように、中御門資胤は日本の歴史において重要な政治的および文化的な人物です。彼の生涯は、安土桃山時代から江戸時代にかけての日本の公家制度と文化の変遷を示す重要な例といえます。

中御門資胤は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活動した公卿であり、1569年(永禄12年)に生まれ、1626年(寛永3年)に亡くなりました。

生誕当時の日本は、織田信長や豊臣秀吉の時代であり、政治的に動乱の時代でした。資胤は幼少期から公家としての教育を受け、さまざまな役職を経ていきました。

彼は151cmという小柄な体格だったこともあり、周囲からは親しまれていたとされています。官僚としてのキャリアは非常に豊富で、特に春日祭の上卿を務めたことや、後陽成天皇の譲位に際して宣命の使者を務めたことが記録されています。

また、中御門資胤は和歌や文学にも造詣が深く、彼の作品は生涯を通じて多くの文人に影響を与えました。彼の子孫たちもその伝統を受け継ぎ、現在の中御門家に続いています。彼の死後、58歳であった中御門資胤は、多くの子供を残し、その中には清閑寺共房や山科言総がいます。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】