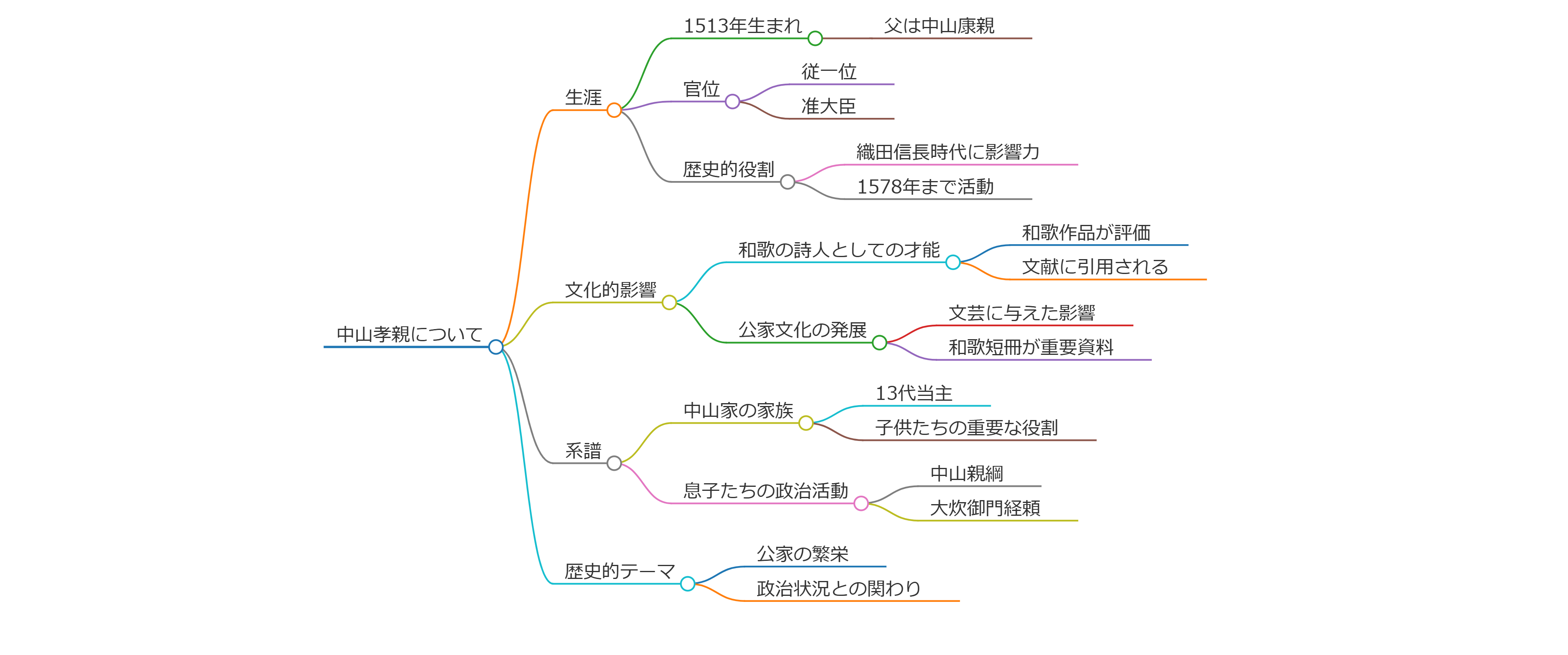

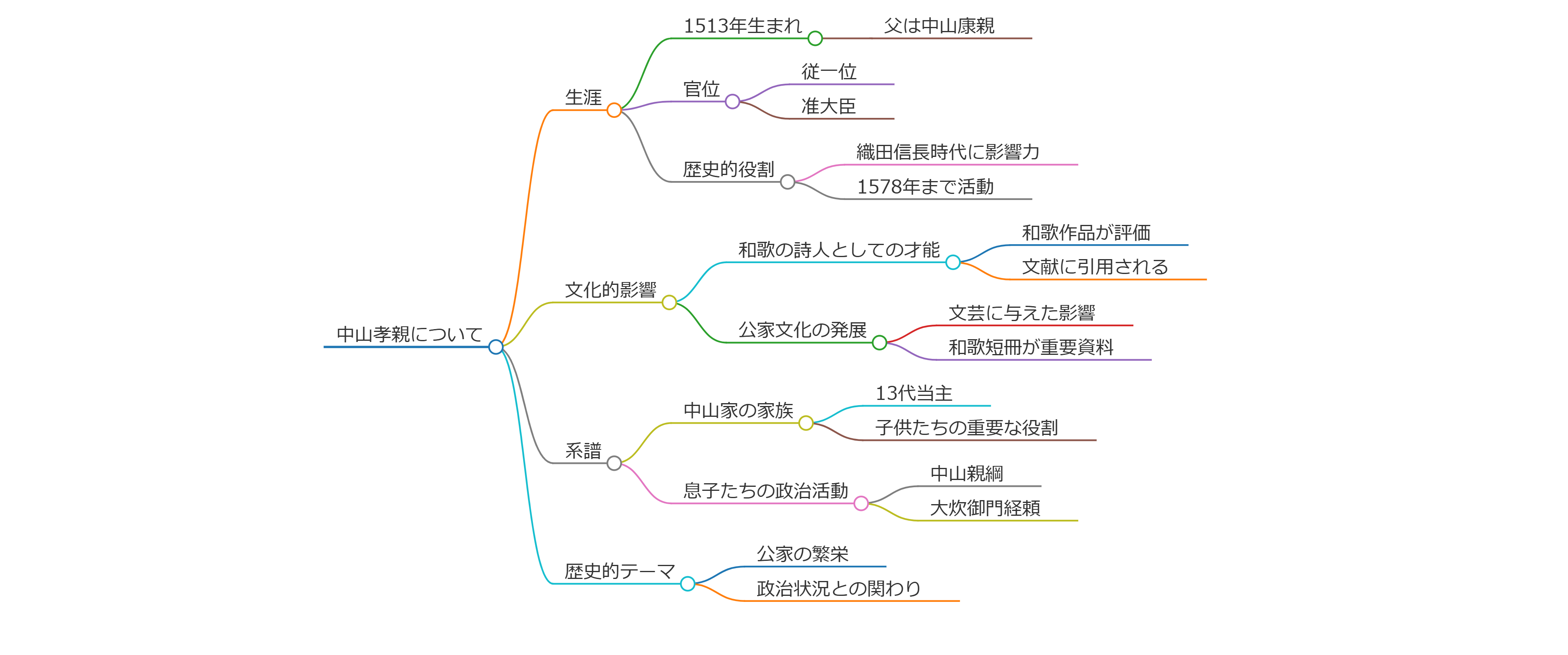

中山孝親について

中山孝親(なかやま たかちか)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活動した日本の公卿であり、特にその影響力と地位から歴史的にも重要な人物です。

生涯

彼は1513年に生まれ、中山康親の子として育ちました。孝親は、官位として従一位・准大臣に任じられ、また中山家の13代当主でもありました。1578年に亡くなるまで、彼は貴族社会において重要な役割を果たしました。特に、織田信長の時代には多くの著名な貴族や僧侶とともに、礼に訪れるなどして政治的な影響力を持っていました。

文化的影響

中山孝親は公家としての職務を遂行しながら、和歌の詩人としても知られています。彼の和歌は後に評価され、さまざまな文献に引用されることがありました。多くの資料から、彼の作品は文芸や文化に大きな影響を与えたとされています。特に和歌短冊などは、彼の文才を証明する重要な資料です。

日本の歴史における彼の存在は、戦国時代の公家の繁栄や公家文化の発展と密接に関連しています。また、彼の系譜も後の中山家に大きな影響を与えました。公卿としての彼の活動は、当時の政治状況や社会情勢と深く関わっていたため、歴史的に見ても非常に興味深いテーマです。

永正9年(1513年)12月18日に生まれた中山孝親は、戦国から安土桃山時代にかけて重要な役割を果たした公卿です。彼は、父である中山康親の後を継ぎ、権大納言や後に准大臣といった高い官位を持つようになりました。彼の公式な政治キャリアの始まりは、叙爵された1514年からであり、最終的には1578年に従一位に昇進しました。彼の政治的役割は、朝廷と実力者である織田信長との関係を築くことにあったと言われています。

文化面では、彼は和歌の詩人としての才能を持ち、公家文化の発展に寄与しました。彼の和歌は、後の文人たちに影響を与え、多くの彼の作品は歴史的な資料としても重要視されています。特に、彼が詠んだ和歌短冊がいくつかの文献に引用されており、文芸における彼の影響力を示しています。

また、孝親の家系は中山家の13代当主として繰り広げられ、彼の子供たちも後に重要な役割を担いました。彼の息子の中山親綱や大炊御門経頼は、湘関連の大名とともに、それぞれの時代において政治的活動を行いました。彼の死後、彼の思想や文化、さらには公卿社会への影響も続いていきました。彼の生涯は、当時の日本の政治、文化、そして社会における貴族の役割をよく表しています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】