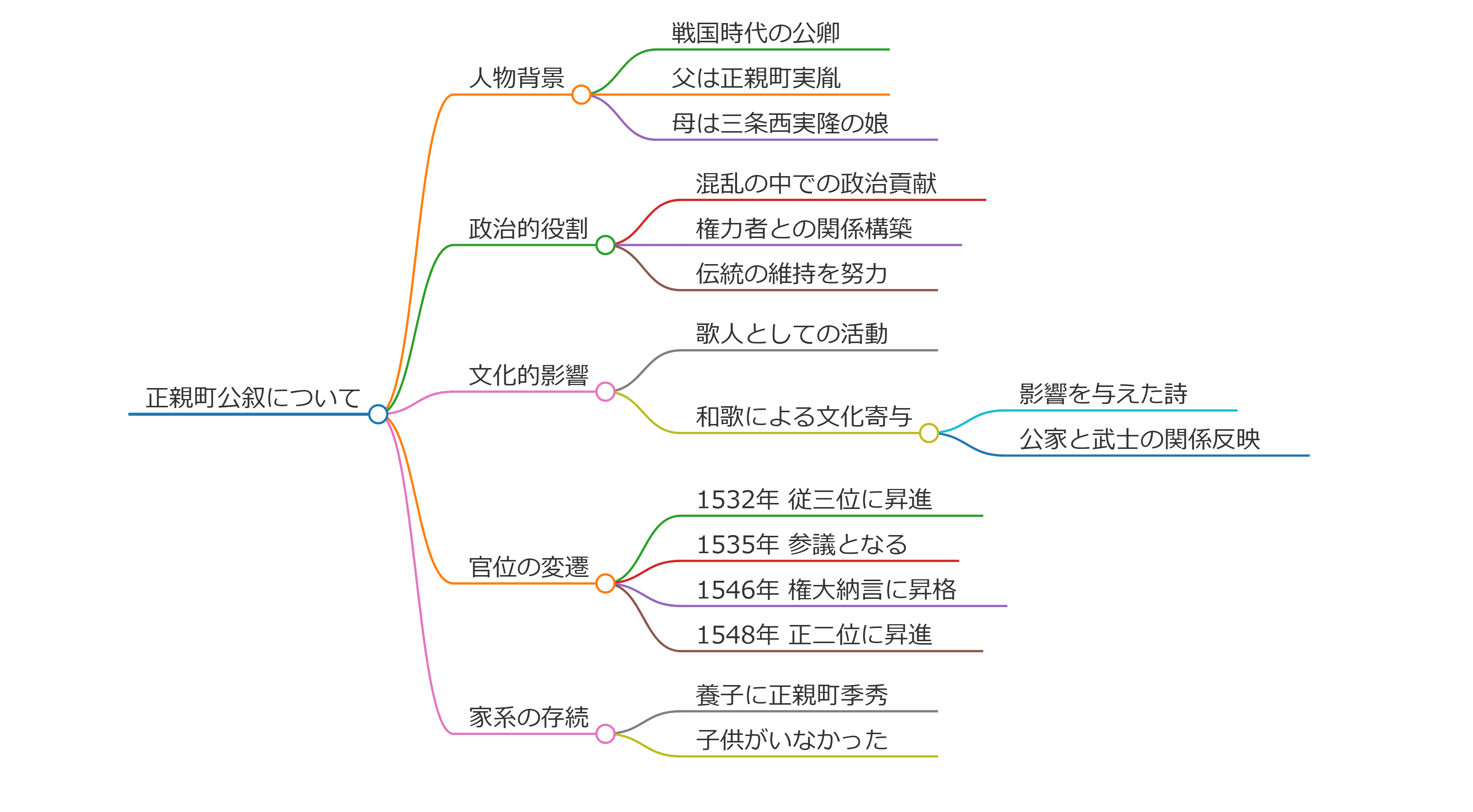

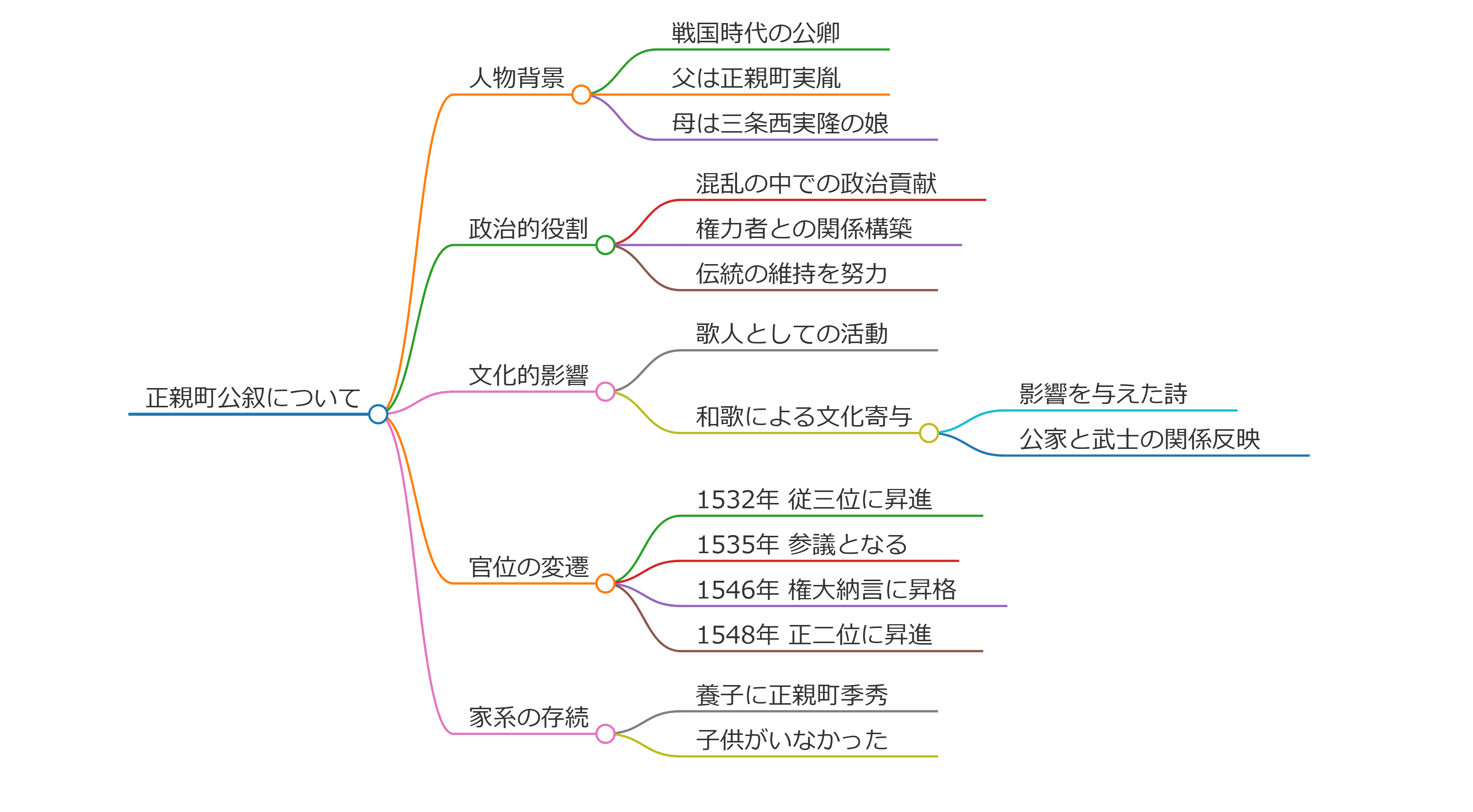

正親町公叙について

正親町公叙(おおぎまち きんのぶ)は、戦国時代の日本の公卿で、正親町実胤の長男です。彼は1514年8月16日に生まれ、1549年8月7日に亡くなりました。公叙は、官位として正二位・権大納言に成り、正親町家の第10代当主として知られています。

人物背景

正親町公叙は、室町時代の公卿であり、その家系は藤原北家の閑院流に属しています。彼の父、正親町実胤は権大納言として知られ、公叙はその家庭環境の中で育ちました。公叙の母は三条西実隆の娘であり、教育を受ける中で、公家としての教養と知識を身につけたとされています。

政治的役割

公叙は、戦国時代の混乱の中で政治的な役割を果たしました。官位を持つ公卿として、彼は当時の政治情勢に貢献し、権力者たちとの関係を築くことに注力しました。また、彼は父から受け継いだ公家としての地位を維持し、正親町家の伝統を守るために努力しました。

文化的影響

正親町公叙は、歌人としても知られており、和歌を通じて当時の文化に寄与しました。彼の詩は、後の世代にも影響を与え、文芸としても高く評価されています。公叙の作品は、武士と公家の関係、または安土桃山時代の文化の変化を反映するものとなっています。

公叙は公卿として、1500年代の政治的な動乱や権力の変化の中で重要な役割を果たしました。彼は、天文元年(1532年)には従三位に昇進し、その後もさまざまな官位を歴任しました。特に、天文4年(1535年)には参議となり、公卿としての地位を確立しました。また、天文7年(1538年)には権中納言、天文15年(1546年)には権大納言に昇格しました。天文17年(1548年)には正二位まで昇進し、権大納言の職は辞しました。彼は官位が上昇する中で、後柏原天皇および後奈良天皇の下で仕えることになりました。このように、彼の生涯は公家としての地位を強化し、政治的にも文化的にも影響を及ぼしたことを示しています。

さらに、正親町公叙は、正親町家の伝統を次代へと受け継ぐために、養子として庭田重保の子である正親町季秀を迎えています。公叙には子供がいなかったため、家系の存続を図ったと言われています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】