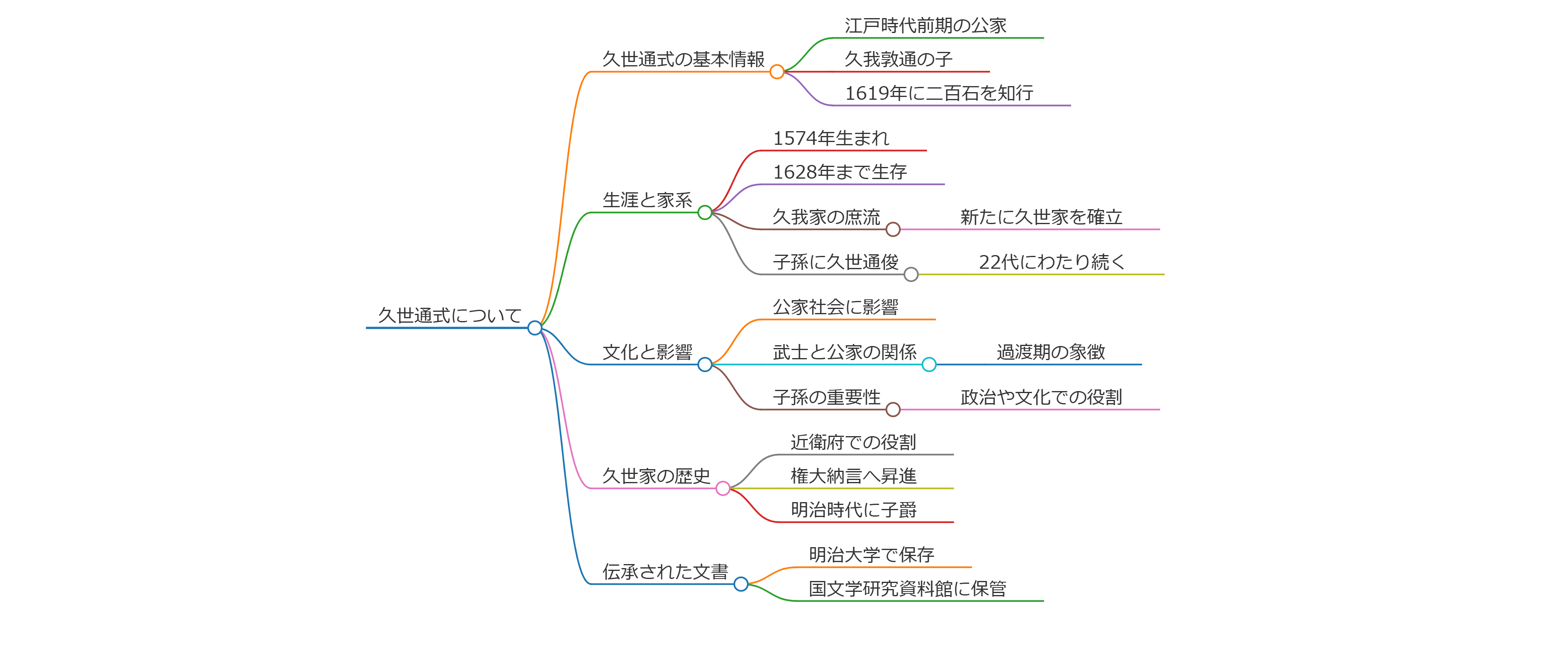

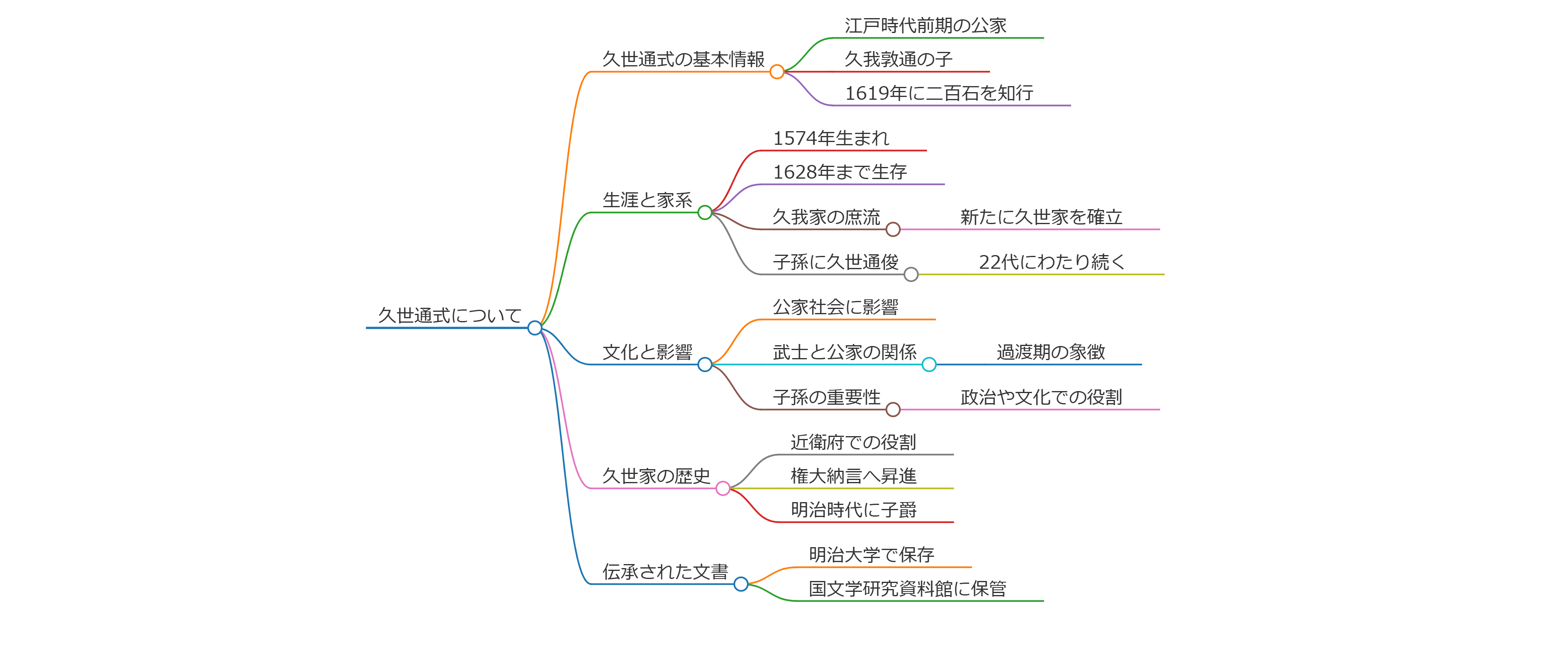

久世通式について

久世通式(くぜ みちのり)は、江戸時代前期の公家であり、権大納言・久我敦通の子です。彼は、元和5年(1619年)に山城国乙訓郡下久世村で所領として二百石を新たに知行されました。この時期に彼が久世家を創立したと考えられていますが、正確な時期は不明です。

生涯と家系

久世通式は1574年に生まれ、1628年まで生存していました。その父、久我敦通は、村上源氏久我流の著名な公家であり、通式の家系は久我家の庶流にあたります。通式は、久世の名を用いることによって家名を新たに確立しました。

彼の子孫には久世通俊(1626-1669)などが存在し、久世家は以降も続いていきました。このことから、久世家は日本の貴族社会において重要な役割を果たしていたことがわかります。

文化と影響

久世通式は、当時の公家社会や文化にも影響を与えたとされています。彼の時代は、武士と公家の関係が変化を遂げている時期であり、彼の存在はその過渡期における一つの象徴と見ることができます。

彼の子孫もまた、政治や文化において重要な役割を果たすようになり、特に久世家の系譜は日本の歴史を通じて研究の対象となっています。

久世通式(くぜ みちのり)は、江戸時代前期の公家であり、権大納言・久我敦通の子です。彼は元和5年(1619年)10月に、山城国乙訓郡下久世村において二百石を新知され、その後に久世家を設立しました。久世通式は、肥後藩主の細川忠興の長男、細川忠隆の三女である福姫を正室に迎えており、福姫の死後も細川家から助成米が送られるなど、融和した関係を築いていました。彼の家系はその後、通式から通俊、通音へと続き、22代にわたって続いています。

久世家は代々近衛府での役割を担い、通夏以降は権大納言へと昇進しています。また、明治時代には子爵に叙され、特に近代日本の貴族制度においても重要な存在でした。久世家に伝わる文書は現在、明治大学や国文学研究資料館で保存されており、研究対象となっています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】