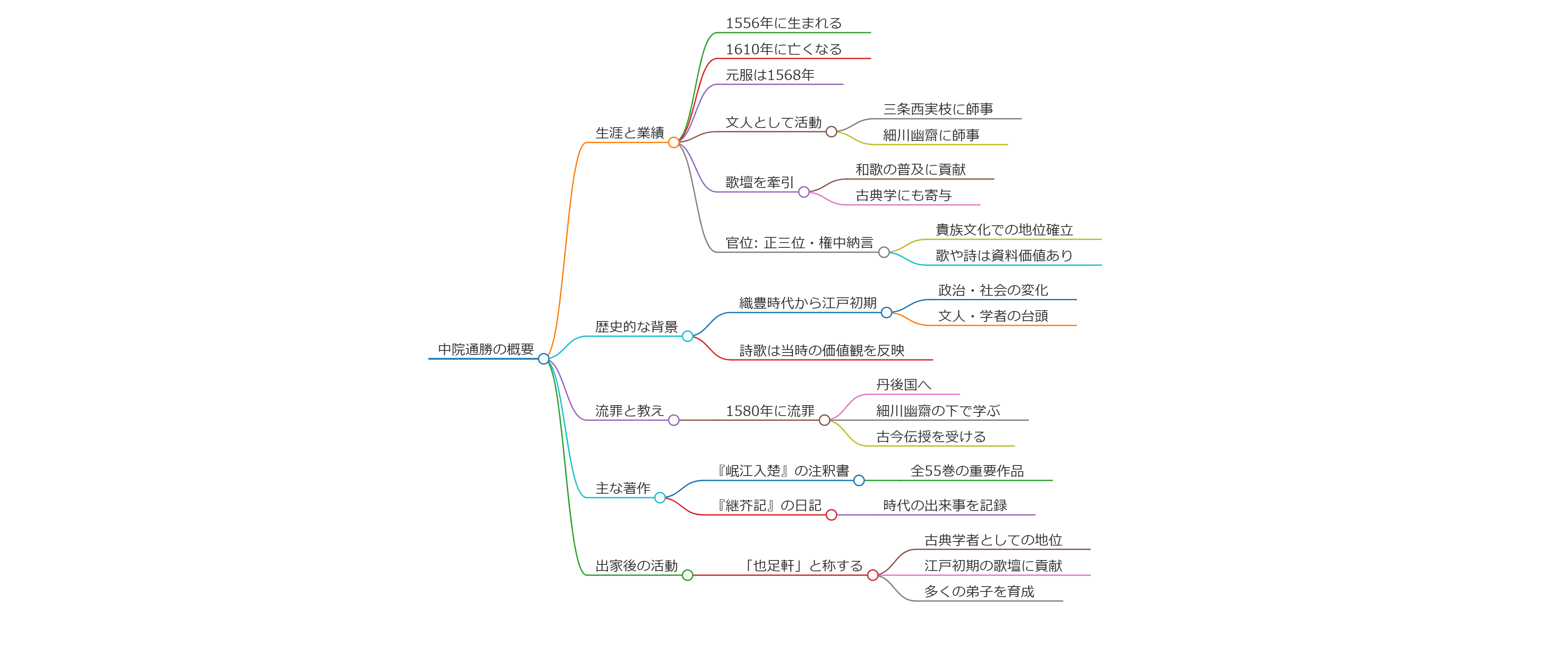

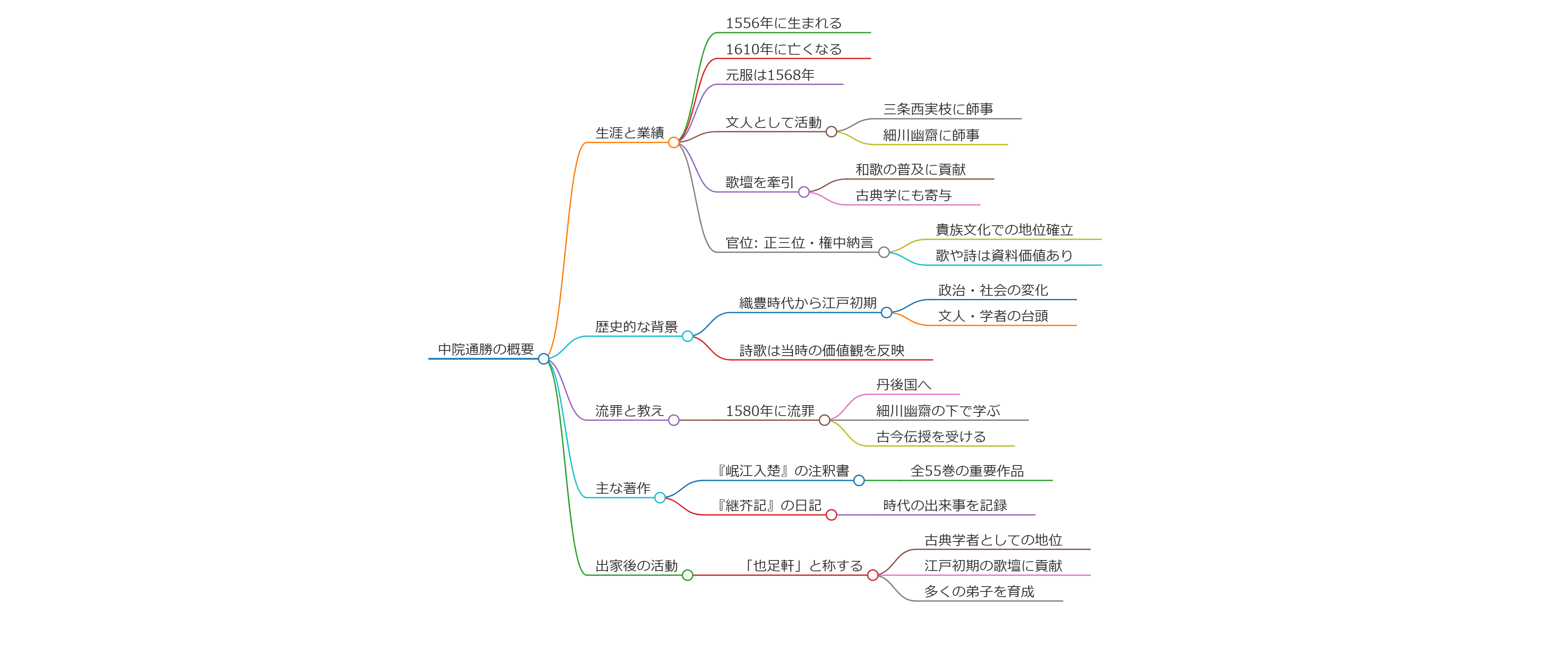

中院通勝の概要

中院通勝(なかのいん みちかつ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の公卿、歌人、和学者です。彼は1556年(弘治2年)に生まれ、1610年(慶長15年)に亡くなりました。父は内大臣の中院通為で、母は右大臣の三条西公条の娘です。

生涯と業績

通勝は1568年(永禄11年)に元服し、その後、文人としての才能を発揮しました。彼は三条西実枝や細川幽齋に師事し、歌人としての道を歩み始めました。通勝は古典学においても重要な役割を果たし、堂上歌壇を牽引しました。この時期に彼は、特に和歌の普及と発展に貢献し、古典学の発展に多大な影響を与えました。

また、通勝は官位として正三位・権中納言に任じられており、貴族文化の中でその地位を確立しました。彼の歌や詩は、当時の文化的背景や文芸の特色を知る上での貴重な資料となっています。

歴史的な背景

織豊時代から江戸初期にかけて、通勝が生きた時代は、日本の政治や社会が大きく変わる過渡期でした。戦国時代の動乱から平和な時代へと移行し、この時期に多くの文人や学者が台頭しました。彼の活動は、そのような歴史的背景と密接に関連しており、特に彼の詩歌は、当時の人々の感性や価値観を反映しています。

通勝は、1580年に正親町天皇からの勅勘を受け、丹後国に流罪となります。この期間に、細川幽齋のもとで和歌や和学を極め、特に古今伝授を受け、古典文学への理解を深めました。

彼の主な著作の一つには『岷江入楚』という源氏物語の注釈書があり、これは全55巻にわたります。この作品は、古典文学の研究において非常に重要な資料として位置づけられています。通勝はまた、日記『継芥記』も残しており、これにより彼自身の生活や時代の出来事を後世に伝える役割も果たしました。

出家後は「也足軒」と称し、古典学者としての地位を確立し、江戸初期の歌壇で重要な役割を担いました。彼は多くの弟子を持ち、その後の歌人たちに大きな影響を与えました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】