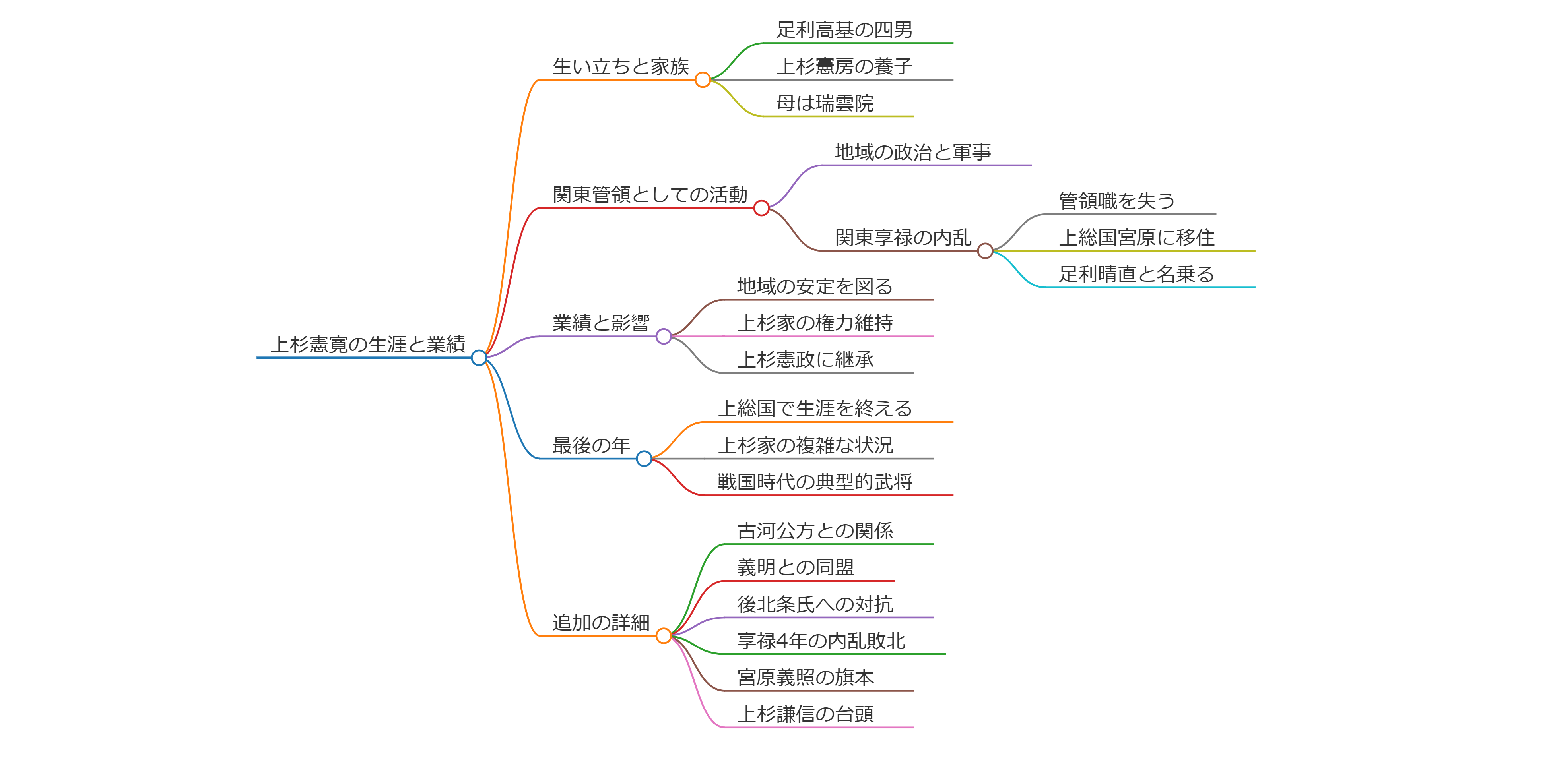

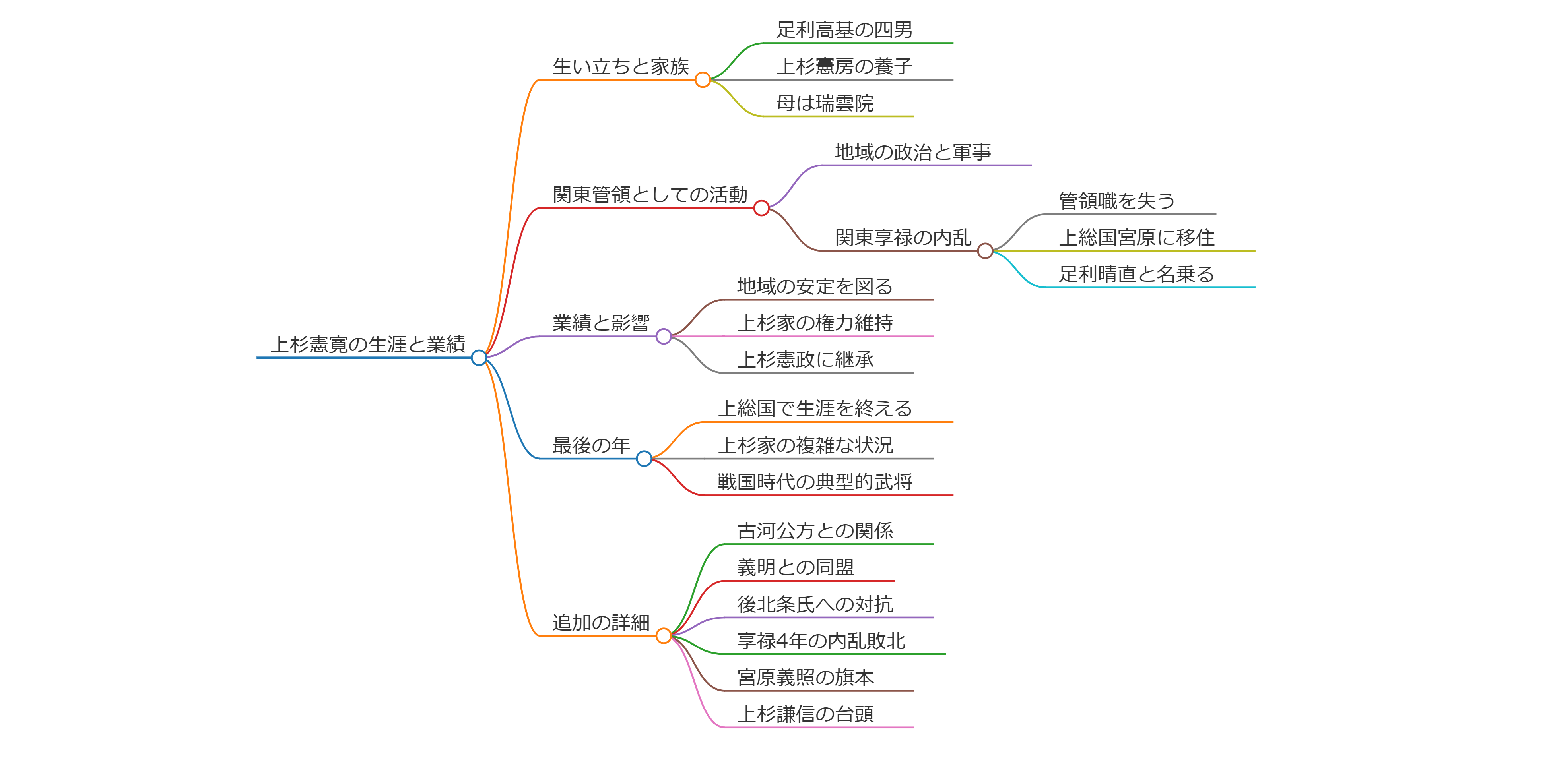

上杉憲寛の生涯と業績

上杉憲寛(うえすぎ のりひろ)は、戦国時代の武将であり、古河公方足利氏の出身です。

彼は上杉氏(山内上杉家)の14代当主であり、関東管領を務めました。

彼の在任期間は1525年から1531年までで、関東管領としては上杉憲広と称されました。

生い立ちと家族

憲寛は足利高基の四男として生まれ、上杉憲房の養子となりました。

母は宇都宮成綱の娘で、瑞雲院と呼ばれています。

彼は上杉家の家督を継ぎ、関東地方での権力を強化しました。

関東管領としての活動

憲寛は関東管領として、地域の政治や軍事において重要な役割を果たしました。

彼の治世中、関東享禄の内乱が発生し、これにより彼は関東管領職を失うことになります。

内乱の結果、彼は上総国宮原に移住し、足利晴直と名乗るようになりました。

業績と影響

上杉憲寛の業績は、彼が関東管領として地域の安定を図ったことにあります。

彼の治世は、上杉家の権力を維持するための重要な時期であり、彼の後継者である上杉憲政に引き継がれました。

憲政は、憲寛の後に関東管領職を継承し、さらなる戦乱の時代を迎えることになります。

最後の年

憲寛は、関東享禄の内乱後に上総国に移住し、そこで生涯を終えました。

彼の死後、上杉家はさらに複雑な状況に直面し、後の歴史に大きな影響を与えることになります。

彼の生涯は、戦国時代の武将としての典型的なものであり、地域の権力闘争の中での彼の役割は重要です。

上杉憲寛は、関東管領としての活動の後、上総国宮原に移住した後も、地域の政治に影響を与え続けました。

彼は、古河公方の足利高基とその弟である足利義明との間で複雑な関係を持ち、特に義明との同盟を結ぶことで、後北条氏に対抗しようとしましたが、最終的には父や兄との対立が深まりました。

享禄4年(1531年)には、関東享禄の内乱に敗れ、管領職を失った後、上杉憲広(後の足利晴直)にその地位を譲りました。

彼の死は天文20年(1551年)であり、彼の死後、孫の宮原義照が宮原姓を名乗り、江戸幕府の旗本となりました。

これにより、上杉家の血筋は続いていくことになります。

また、彼の業績は、上杉家の権力を維持するための重要な基盤を築いたことにあります。

彼の治世は、上杉家が関東地方での影響力を強化するための重要な時期であり、後の上杉謙信の台頭にもつながる要素となりました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】