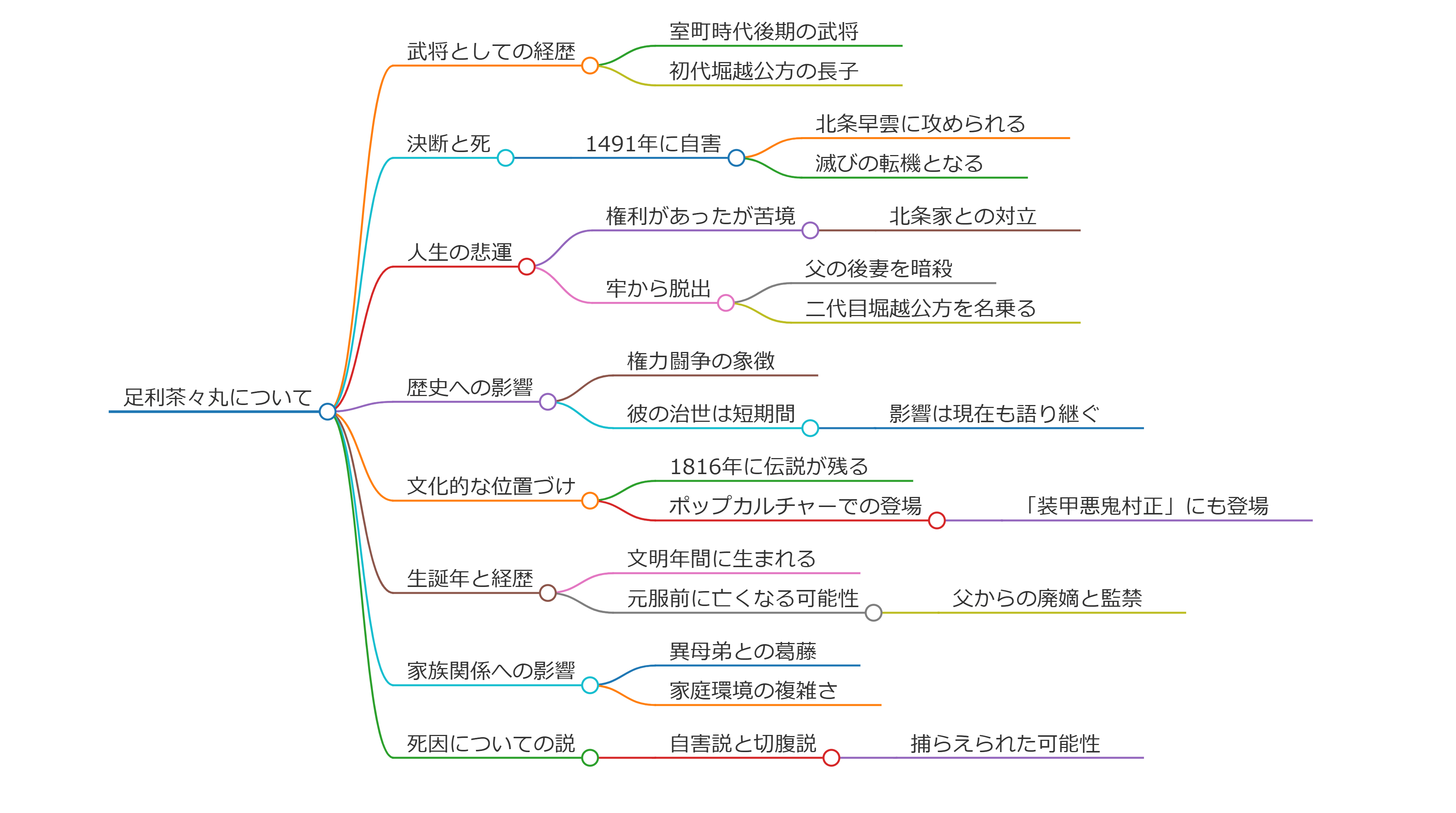

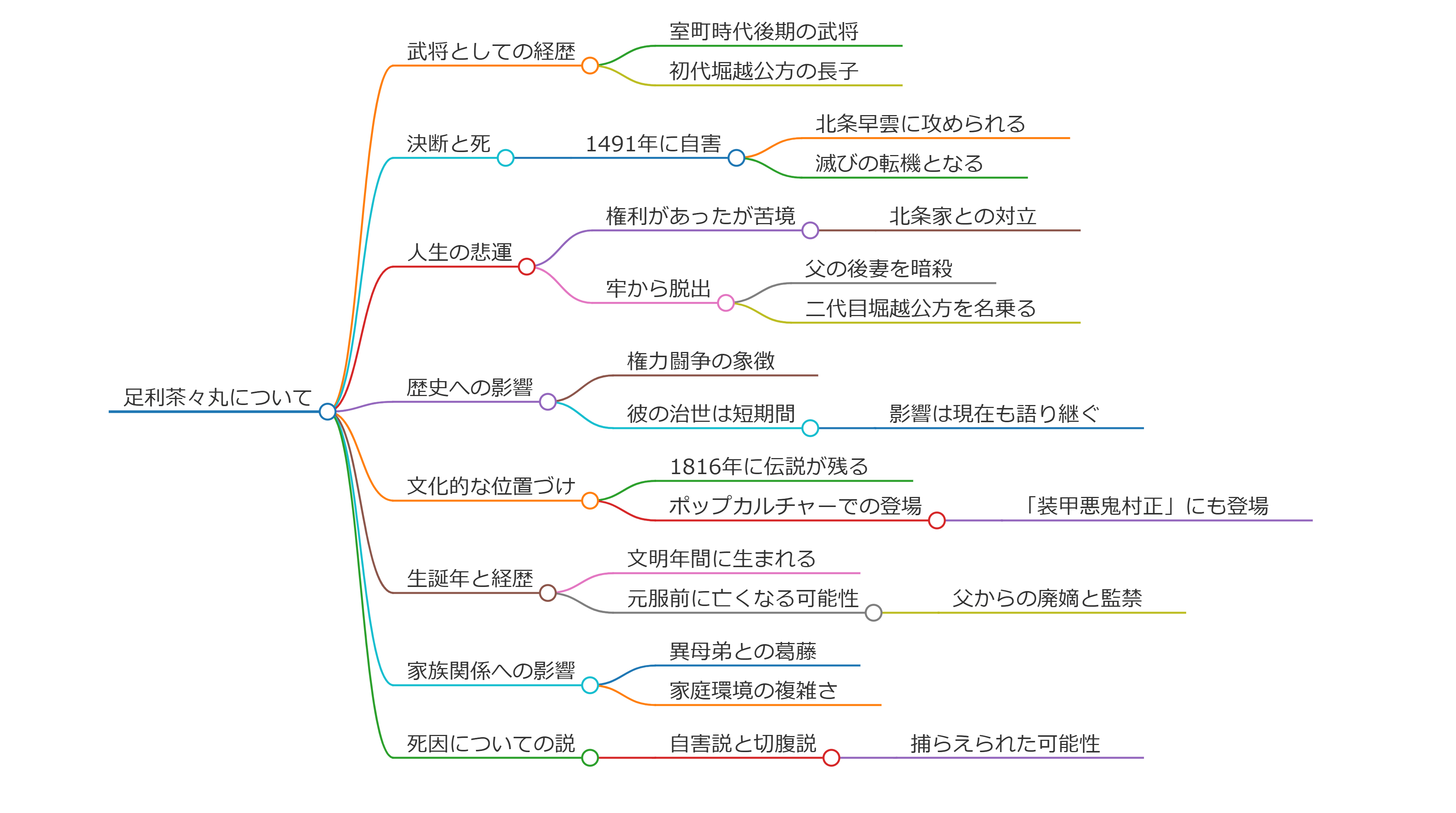

足利茶々丸について

足利茶々丸(あしかがちゃちゃまる)は、室町時代後期の武将で、初代堀越公方である足利政知の長子にあたります。

彼は1491年に北条早雲に攻められた際、自らの命を絶つ決断をしました。

この出来事は、堀越公方が滅びる転機となりました。

茶々丸の人生は悲運なものであり、彼は堀越公方を名乗る権利があったにもかかわらず、北条家との対立によって大きな苦境に立たされました。

政知の死後、彼は牢から脱出し、父の後妻とその子供を暗殺するという行動に出て、二代目堀越公方を名乗りました。

茶々丸の死は、室町時代の権力闘争を象徴する出来事の一つとして位置付けられており、その後の歴史にも大きな影響を与えました。

彼の治世は僅かの期間でしたが、その影響は現在も語り継がれています。

また、1816年には彼に関連する伝説や物語が多く残されており、特に「装甲悪鬼村正」などのメディア作品にも彼のキャラクターが登場することから、近年のポップカルチャーにおいても重要なキャラクターとして認識されています。

このように、足利茶々丸の人生は、政権の転換や武士としての存在意義を考察する上で興味深い素材となっています。

足利茶々丸の生誕年は文明年間(1469年 - 1481年)とされていますが、成人としての実名や詳細な生涯についての記述は多く残っていません。

信頼できる史料によると、彼は元服する前に死亡したと考えられています。

また、父・政知からの廃嫡や土牢への監禁は、異母弟である足利義澄や潤童子との家族関係にも影響を与えました。

彼の青少年期は、父の家庭環境や、母と異母兄弟との関係の中で複雑なものでした。

さらに、彼の死因にはいくつかの説があり、実際には自害ではなく、捕らえられて切腹させられたとされることもあります。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】