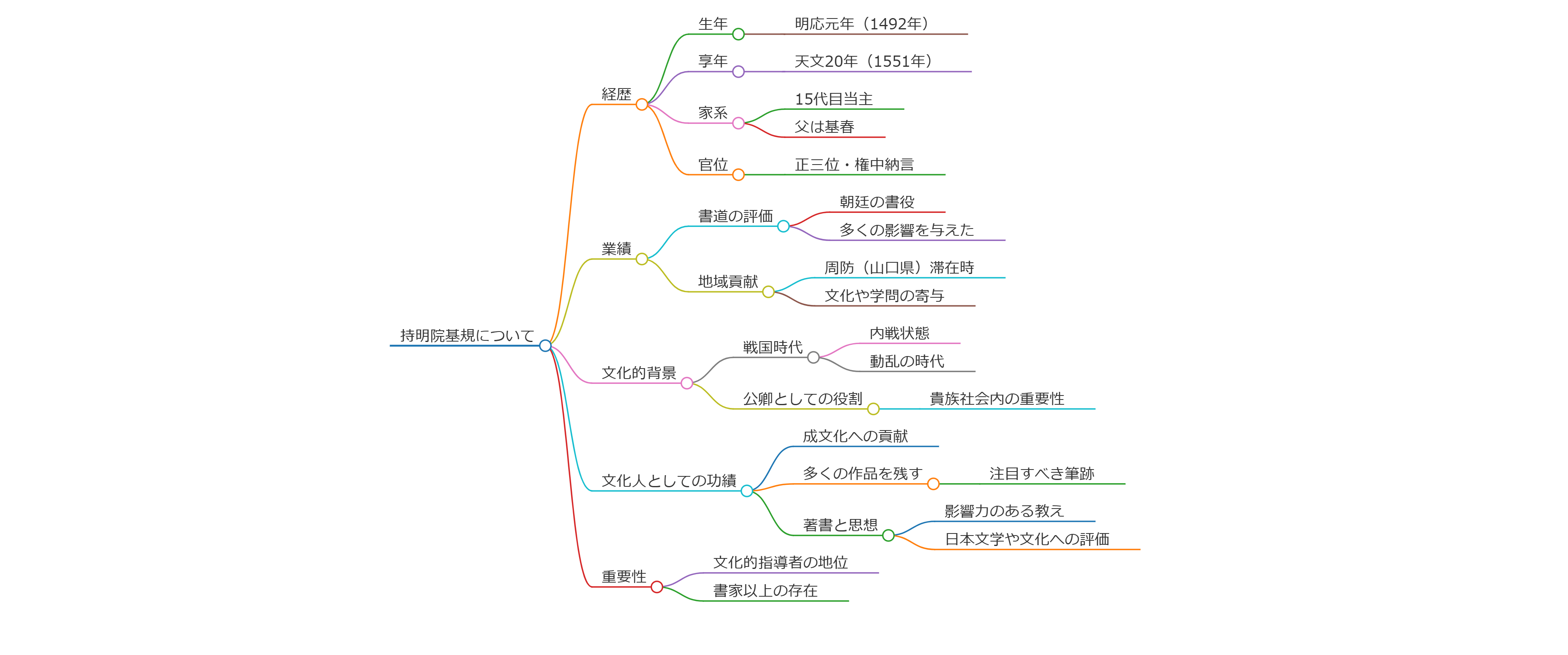

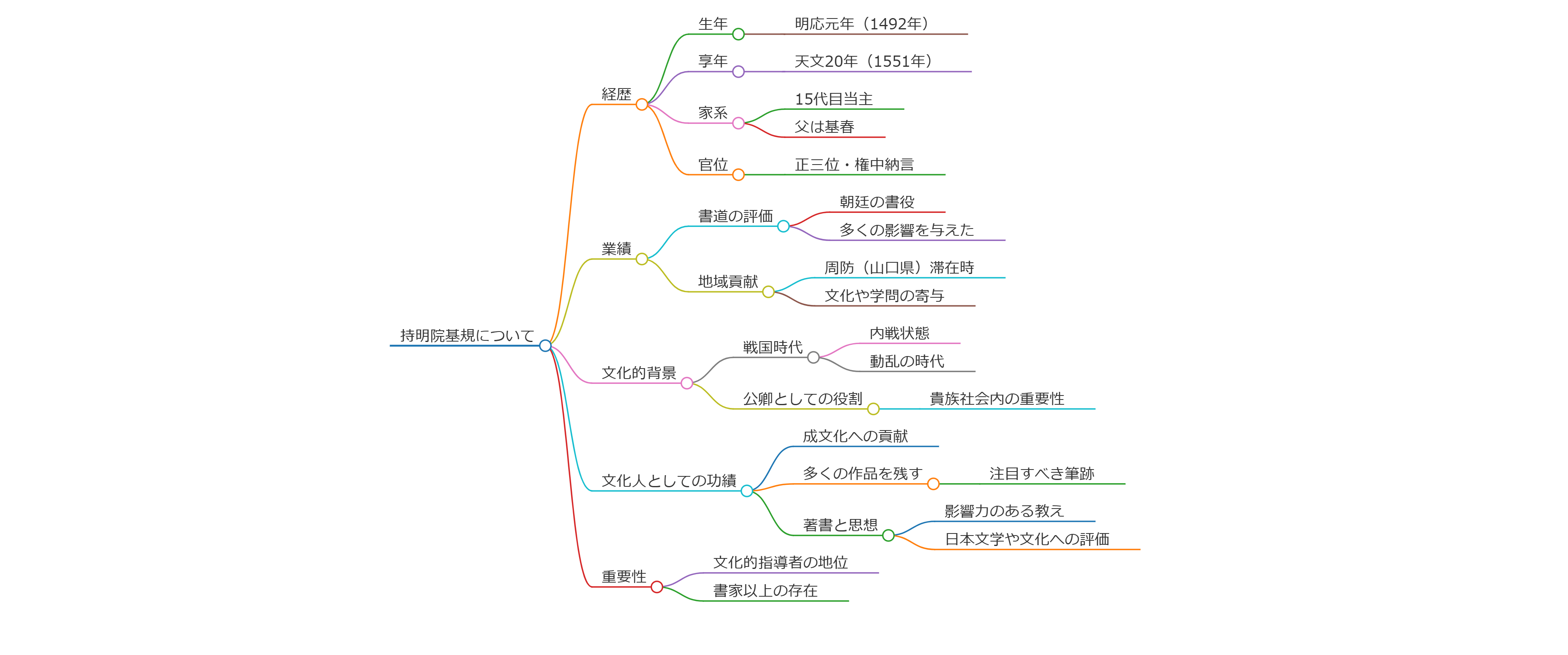

持明院基規について

持明院基規(じみょういん もとのり)は、戦国時代の公卿であり、書家としても知られています。明応元年(1492年)に生まれ、天文20年(1551年)に亡くなりました。彼は持明院基春の子であり、官位は正三位・権中納言にまで昇進しました。この家系においては、持明院基規は15代目の当主であり、持明院家の重要な人物の一人です。

経歴と業績

持明院基規は、父の基春から受け継いだ伝統を重んじながら、書道の分野でも評価を受けました。彼は朝廷の書役を務め、その技術は多くの人々に影響を与えたとされています。また、周防(現在の山口県)に滞在していた時期には、地域の文化や学問にも寄与しました。

文化的背景と影響

持明院基規が活躍していた時期は、日本が内戦状態にあった戦国時代であり、政治と文化の両方において非常に動乱の時代でした。この時期の公卿として、持明院基規は貴族社会の中で重要な役割を果たし、文学や書道の振興に寄与しました。彼の作品は、その後の書道にも影響を与えたと考えられています。

持明院基規に関するさらなる詳細な情報は、持明院家や彼自身に関する個別の研究を通じて深く理解することができます。

持明院基規は、成文化においても重要な役割を果たした人物です。彼は公卿としての地位にある一方で、書道家としても多くの作品を残しています。特に、彼の筆跡は当時の書風の中でも注目され、私たちの時代においても評価されています。

また、持明院基規は公私問わず、文化人としても知られています。彼は著書をいくつか残し、その思想や教えは後の時代にまで影響を与えました。彼の作品は、書道だけではなく、日本の文学や文化全般においても高く評価されています。そのため、持明院基規は単なる書家にとどまらず、文化的指導者としての地位も確立していました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】