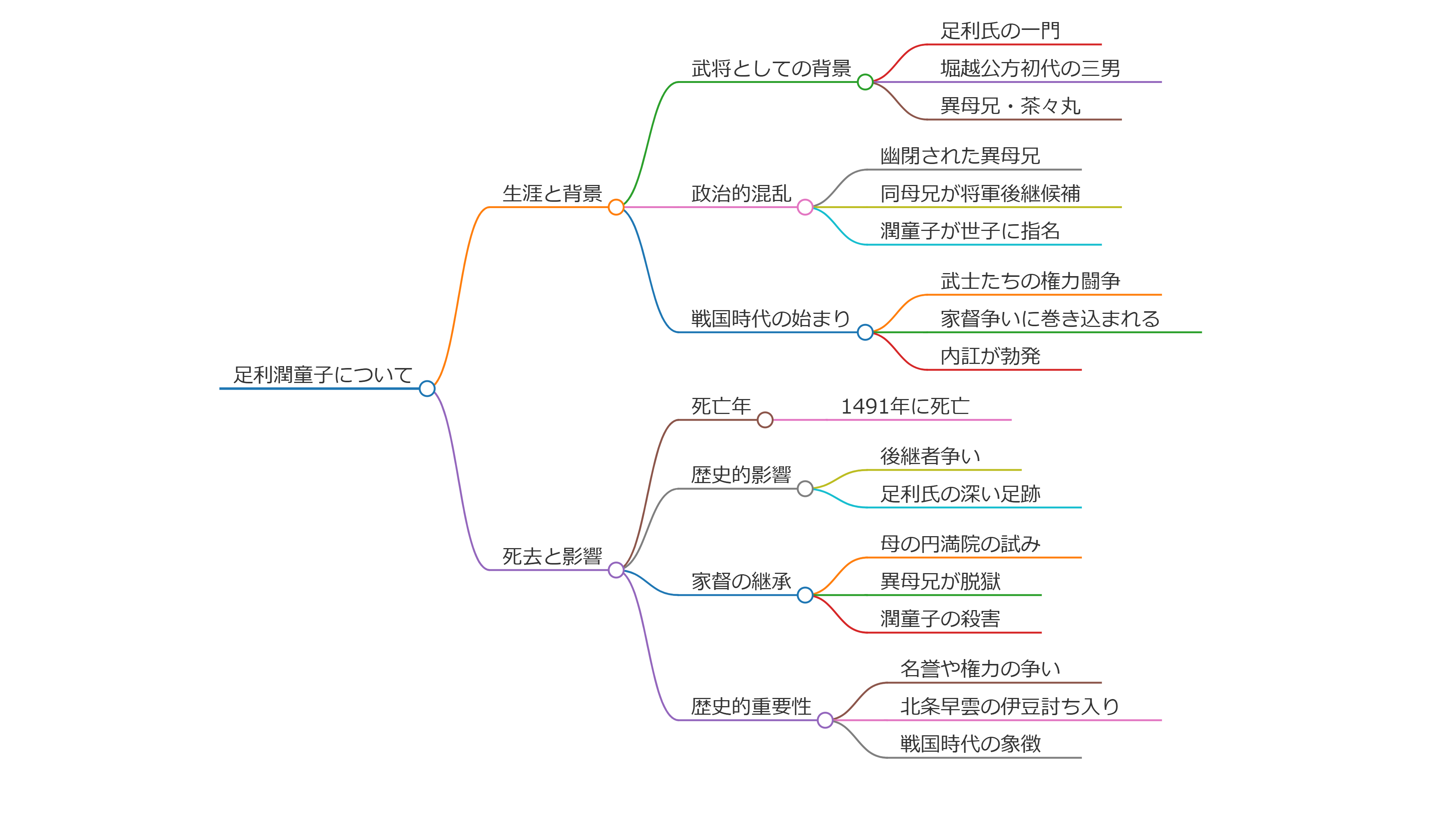

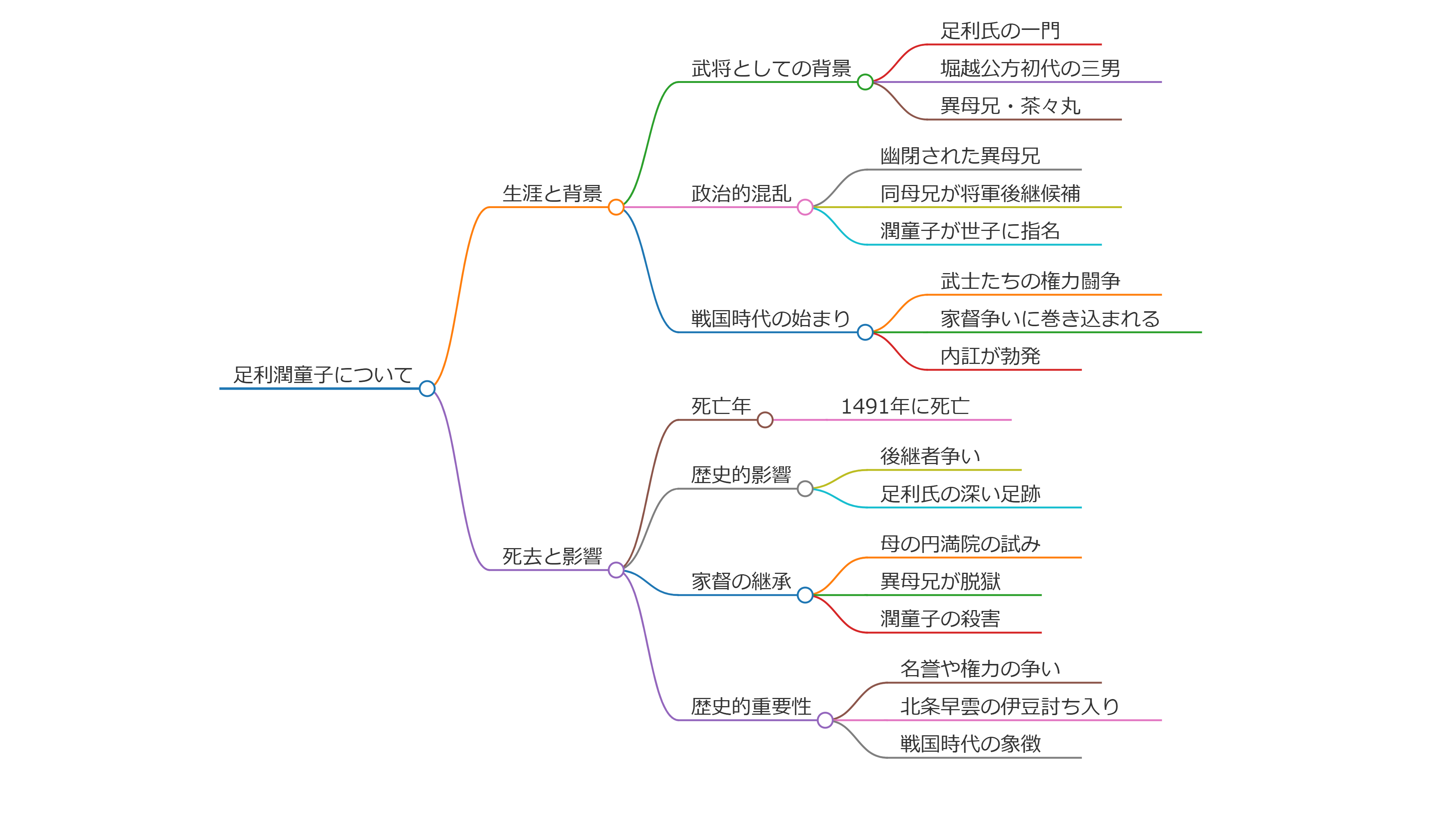

足利潤童子について

足利潤童子(あしかがじゅんどうじ、生年未詳 - 延徳3年7月1日(1491年8月6日))は、室町時代後期に生きた日本の武将です。

彼は、足利氏の一門であり、堀越公方初代の足利政知の三男でした。

また、母は円満院であり、異母兄には足利茶々丸が存在します。

生涯と背景

潤童子は、異母兄の茶々丸が父の命令で幽閉され、同母兄の義澄が将軍後継候補として京都天龍寺に入ったため、政治的な混乱の中で彼自身が世子に指名されました。

これにより、彼は堀越公方家の後継者としての役割を持つようになりました。

潤童子が生きた時代は、日本の歴史において重要な転換期であり、戦国時代の始まりにあたります。

この時期は、各地で武士たちの権力闘争が繰り広げられ、内乱が絶えない時代でした。

そのため、彼自身も家督争いに巻き込まれ、内訌が勃発しました。

その結果、彼の生涯は波乱に満ちたものでした。

死去と影響

足利潤童子は1491年に死亡しましたが、その死後も彼の名は歴史的な文脈で語られています。

彼の後継者争いは、堀越公方家の権力構造に影響を与え、彼の所属する足利氏の歴史に深い足跡を残しました。

潤童子は、父・足利政知の死後に母の円満院によって家督を継ぐことが試みられましたが、異母兄の足利茶々丸が脱獄して母と共に潤童子を殺害しました。

茶々丸と潤童子の争いは、堀越公方家における名誉や権力の争いとして歴史的に重要で、この事件が後に北条早雲による伊豆討ち入りにつながりました。

潤童子の殺害は、彼が後継者として登場する短い機会を持っただけでなく、戦国時代の権力闘争の苛酷さを象徴していると言えます。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】