上杉顕定の概要

上杉顕定(うえすぎ あきさだ)は、室町時代後期から戦国時代にかけての武将であり、守護大名である。

湘内上杉家の11代当主であり、越後上杉家の出身でもある。

彼は、関東における争乱期において40年以上にわたり関東管領を務め、特に享徳の乱、長享の乱、永正の乱などで活躍した。

生涯と背景

顕定は1454年に生まれ、越後の守護である上杉房定の次男として、この名家の血筋を引いていた。

彼は、父の下で教育を受け、若い頃から武士としての才能を発揮した。

彼の通称は四郎で、法名は可淳であった。

顕定は、幾度かの争いにおいて戦術家としての手腕を見せたが、同時に内部的な政争や権力闘争にも巻き込まれていった。

主な業績

上杉顕定は、特に関東における豪族とのし烈な争いの中で、彼の名声を確立した。

彼の治世は関東管領としての役割と重なり、そこでは彼がさまざまな地域の豪族や武将と同盟や抗争を繰り広げながら統治を行っていた。

その中でも、上下関係や忠誠の制度を厳格に維持することに努めた。

彼の政権下では、山内上杉家の権力が強化され、顕定自身も一時的に越後を奪還するなどの軍事活動を行った。

晩年

顕定の晩年は、複数の乱や戦争によって影響を受け、彼自身も越後から出陣して戦うことが多かった。

最終的に彼は1510年に亡くなったが、その戦歴は戦国時代の中で重要な意味を持つものとなった。

その功績や影響力は、彼の死後も長らく語り継がれ、現在の日本史における重要な役割を果たした人物として評価され続けている。

顕定の活動は、特に室町幕府との密接な関係において際立っていた。

彼は、幕府の中での彼の権威を強化するため、古河公方との同盟を結び、様々な抗争の調整に取り組んだ。

彼は若年のころからすでに武士としての地位を確立し、戦国時代の複雑な情勢の中で統治能力を発揮した。

また、彼の死後、息子である顕実が関東管領を継いだものの、内乱が発生し、山内家の衰退につながった。

顕定の治世が生み出した影響は、次世代へと受け継がれたが、その後の抗争によって山内上杉家と越後上杉家との関係は悪化したことも注目すべき点である。

上杉顕定(うえすぎ あきさだ)は、室町時代後期から戦国時代にかけて活躍した武将であり、山内上杉家の11代当主です。

彼は1454年に越後上杉家の守護である上杉房定の次男として生まれ、1466年に父の後を継いで山内上杉家の当主となりました。

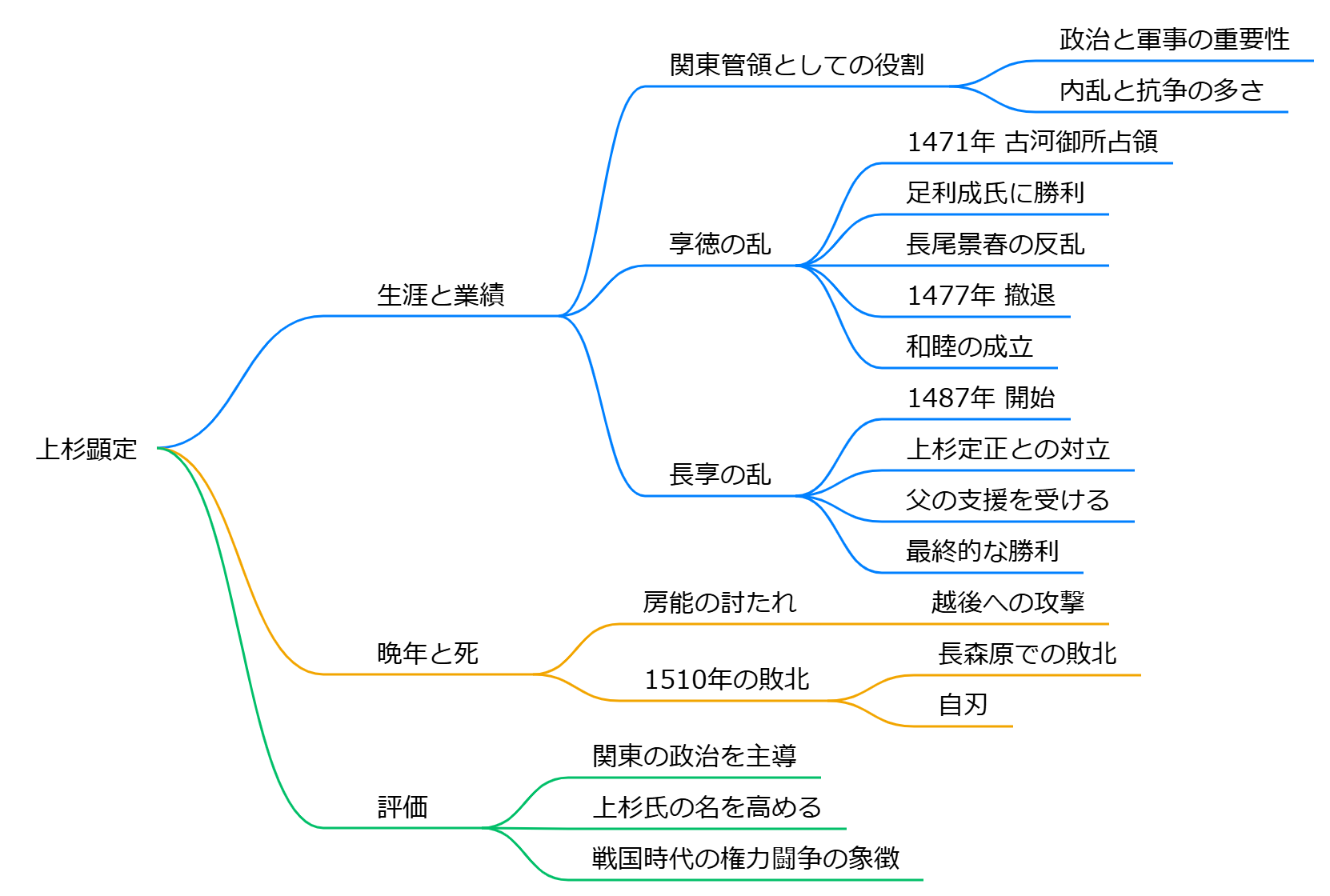

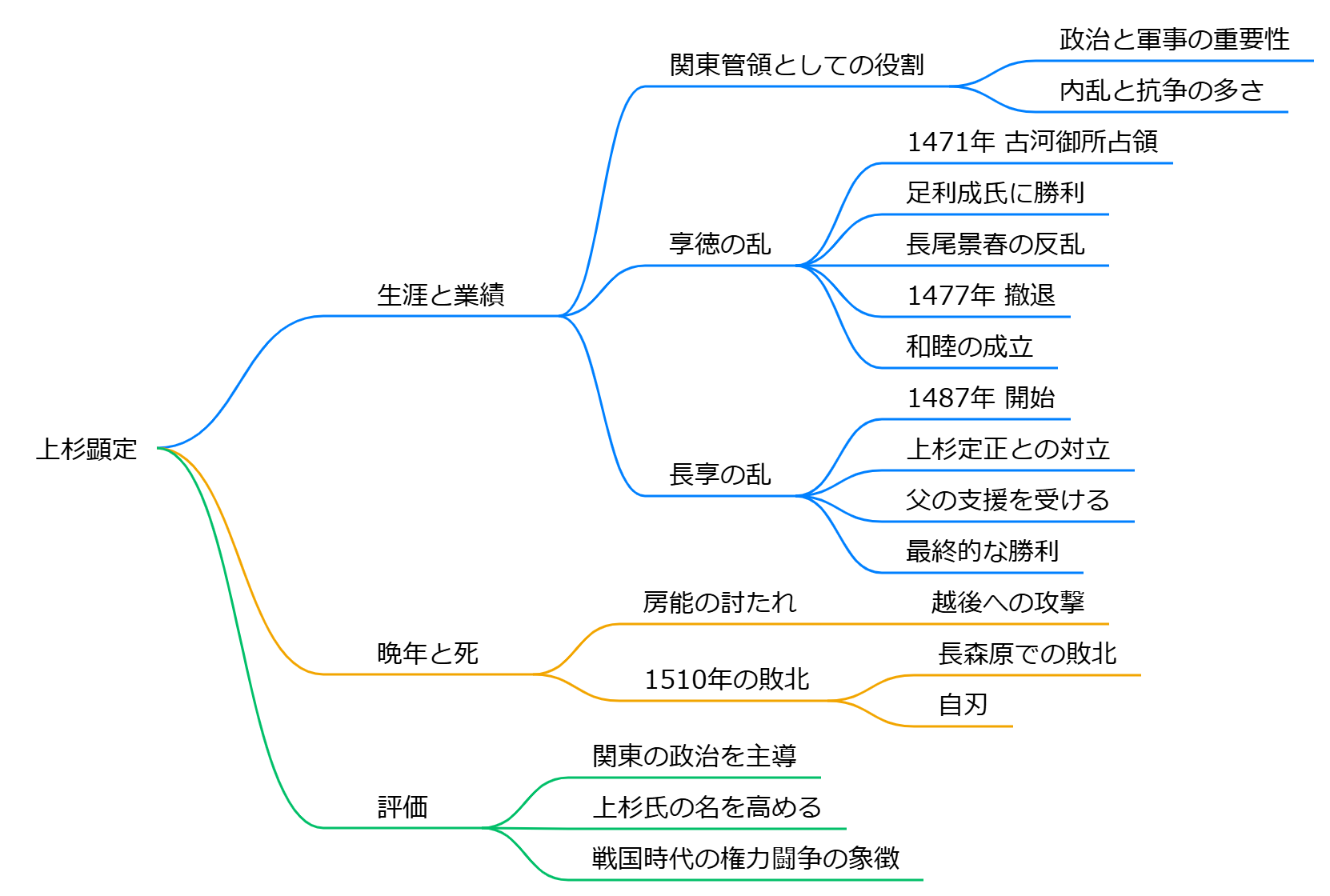

生涯と業績

上杉顕定は、関東管領として40年以上にわたり、関東の政治と軍事において重要な役割を果たしました。

彼の治世は、享徳の乱や長享の乱など、数多くの内乱と抗争に満ちていました。

顕定は、古河公方足利成氏との対立を中心に、武蔵や上野での戦闘を繰り広げました。

享徳の乱: 顕定は、1471年に古河御所を占領し、足利成氏に対して勝利を収めましたが、家宰の長尾景春の反乱に直面し、1477年には撤退を余儀なくされました。

その後、彼は成氏との和睦を成立させ、長期にわたる抗争を終結させました。

長享の乱: 1487年から始まったこの乱では、顕定は扇谷上杉家の当主である上杉定正と対立し、両者の抗争は激化しました。

顕定は、父の支援を受けて定正を圧倒し、最終的には勝利を収めました。

晩年と死

顕定の晩年は、彼の弟である房能が長尾為景に討たれたことから、越後に攻撃を仕掛けることになります。

しかし、1510年に長森原で為景軍に敗れ、自刃することとなりました。享年56歳でした。

顕定は、関東の政治を主導し、上杉氏の名を高めた武将として評価されていますが、彼の治世は常に戦乱に包まれていました。

彼の生涯は、戦国時代の複雑な権力闘争を象徴するものとなっています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】