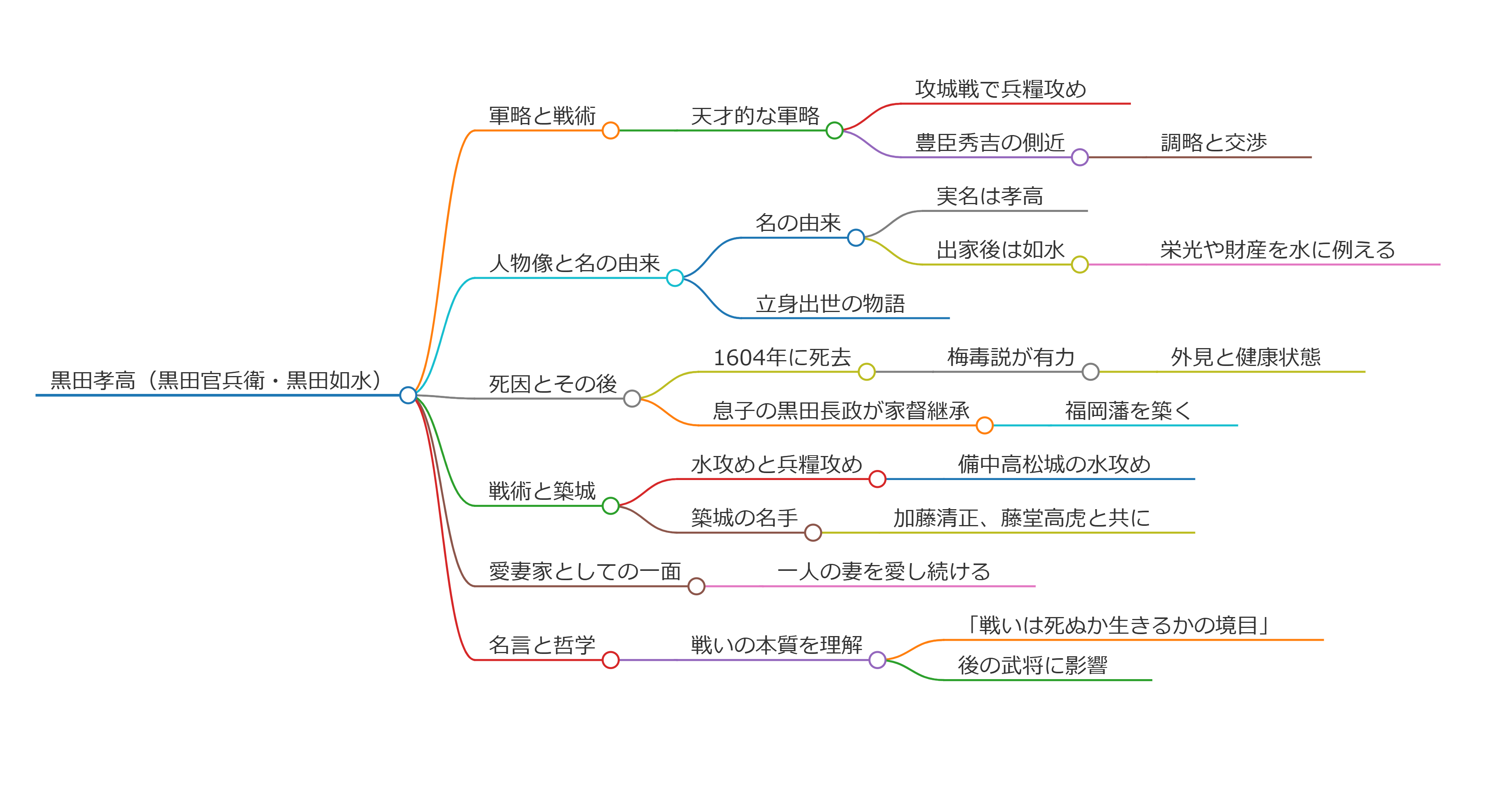

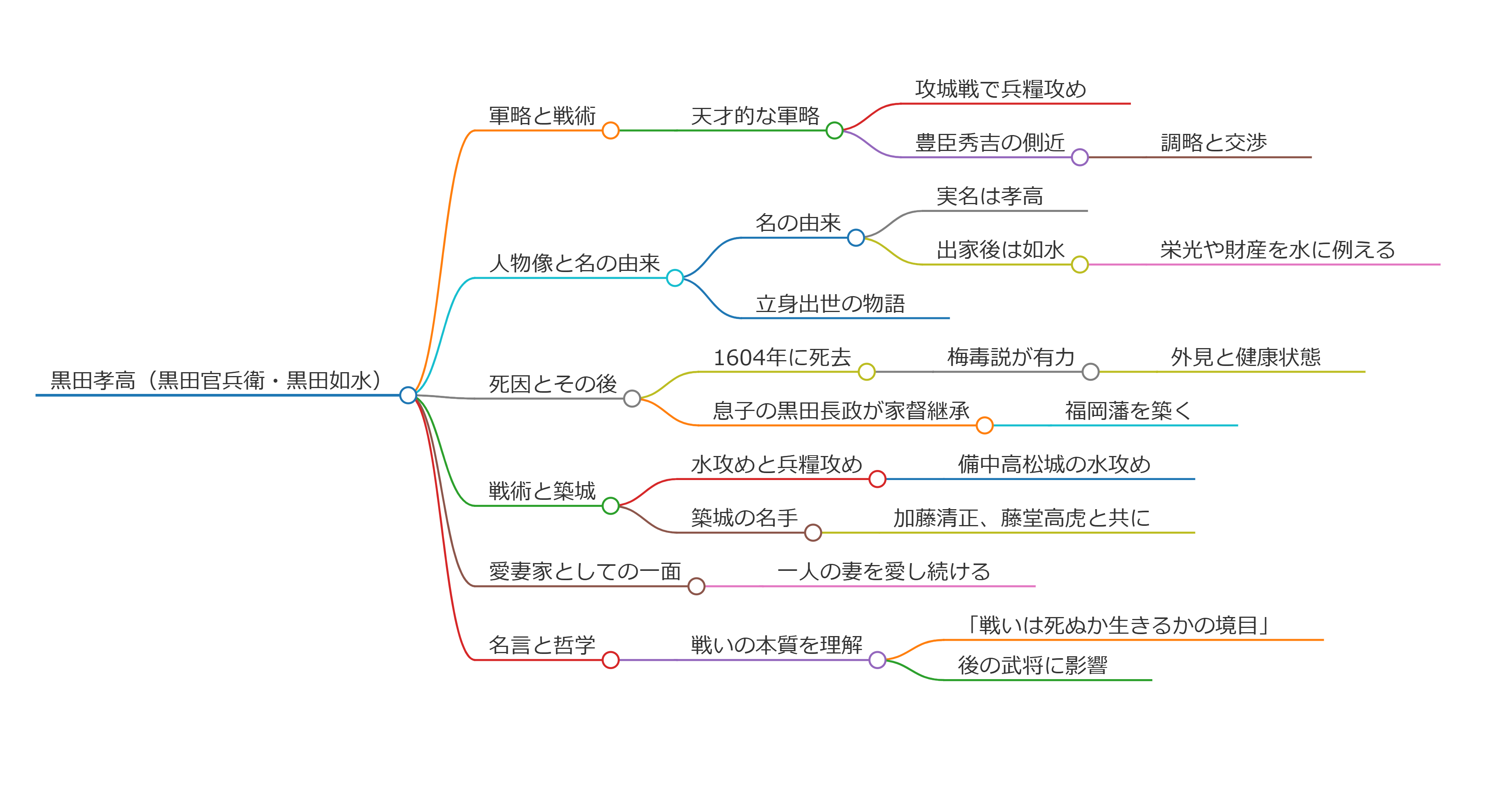

黒田孝高(黒田官兵衛・黒田如水)について

黒田孝高(くろだ よしたか)、通称黒田官兵衛(くろだ かんべえ)、または剃髪後の号である黒田如水(くろだ じょすい)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した日本の武将です。

彼は1546年に播磨国姫路で生まれ、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三人の天下人に仕えたことで知られています。

軍略と戦術

官兵衛は特にその軍略において天才的な才能を発揮しました。

彼は攻城戦において相手の食糧補給を絶つ「兵糧攻め」を用いることで知られ、これにより多くの戦闘で勝利を収めました。

また、彼は豊臣秀吉の側近としても知られ、調略や他大名との交渉において重要な役割を果たしました。

人物像と名の由来

官兵衛の名は、彼の実名である孝高から来ており、出家後は如水と名乗りました。

この「如水」という名は、彼が過去の栄光や財産を水のように去っていくことを象徴しているとされています。

彼の生涯は、戦国時代の激動の中での立身出世の物語でもあります。

死因とその後

黒田官兵衛は1604年に亡くなりましたが、その死因については様々な説があります。

特に梅毒が有力視されており、彼の外見の変化や健康状態からその可能性が指摘されています。

彼の死後、息子の黒田長政が家督を継ぎ、福岡藩を築くことになります。

このように、黒田孝高は日本の歴史において重要な役割を果たした武将であり、その戦略や人柄は今でも多くの人々に語り継がれています。

黒田官兵衛は、特に「水攻め」や「兵糧攻め」といった戦術で知られ、これらの戦略を駆使して数々の戦闘で勝利を収めました。

特に備中高松城の水攻めは、彼の知略を象徴する戦いとして有名です。

また、彼は築城の名手としても知られ、加藤清正、藤堂高虎と共に「三大築城名手」と称されました。

彼の築城技術は、戦国時代の城郭建設において重要な役割を果たしました。

さらに、官兵衛は一夫多妻制の時代にあって、ただ一人の妻を生涯愛し続けた愛妻家としても知られています。

彼のこの姿勢は、彼の人柄を示す一面でもあります。

また、官兵衛の名言には、彼の戦略家としての哲学が表れています。

彼は「戦いは死ぬか生きるかの境目。考えるほど道理を通した戦いができなくなる」と述べ、戦の本質を理解していました。

彼のこの考え方は、後の武将たちにも影響を与えました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】