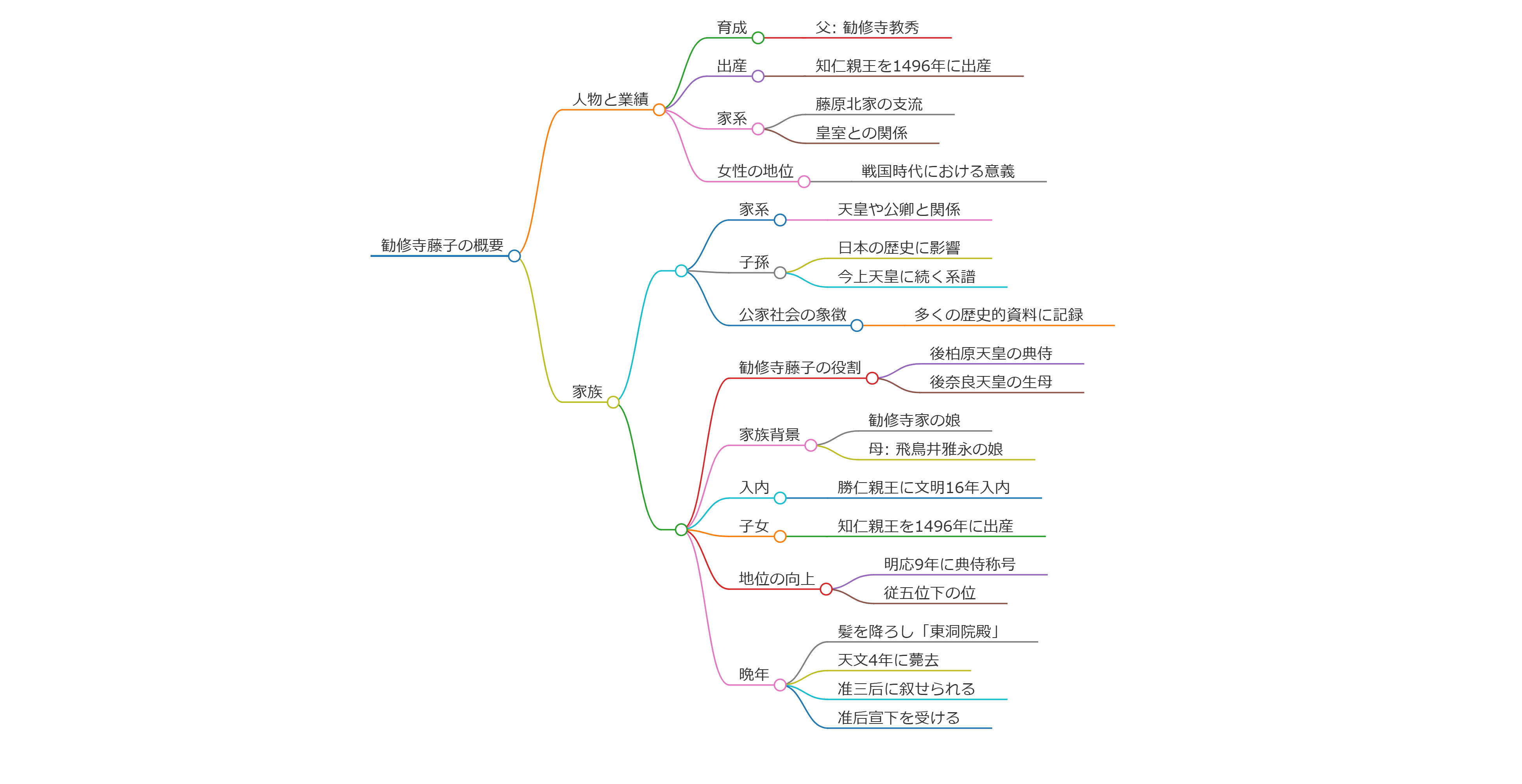

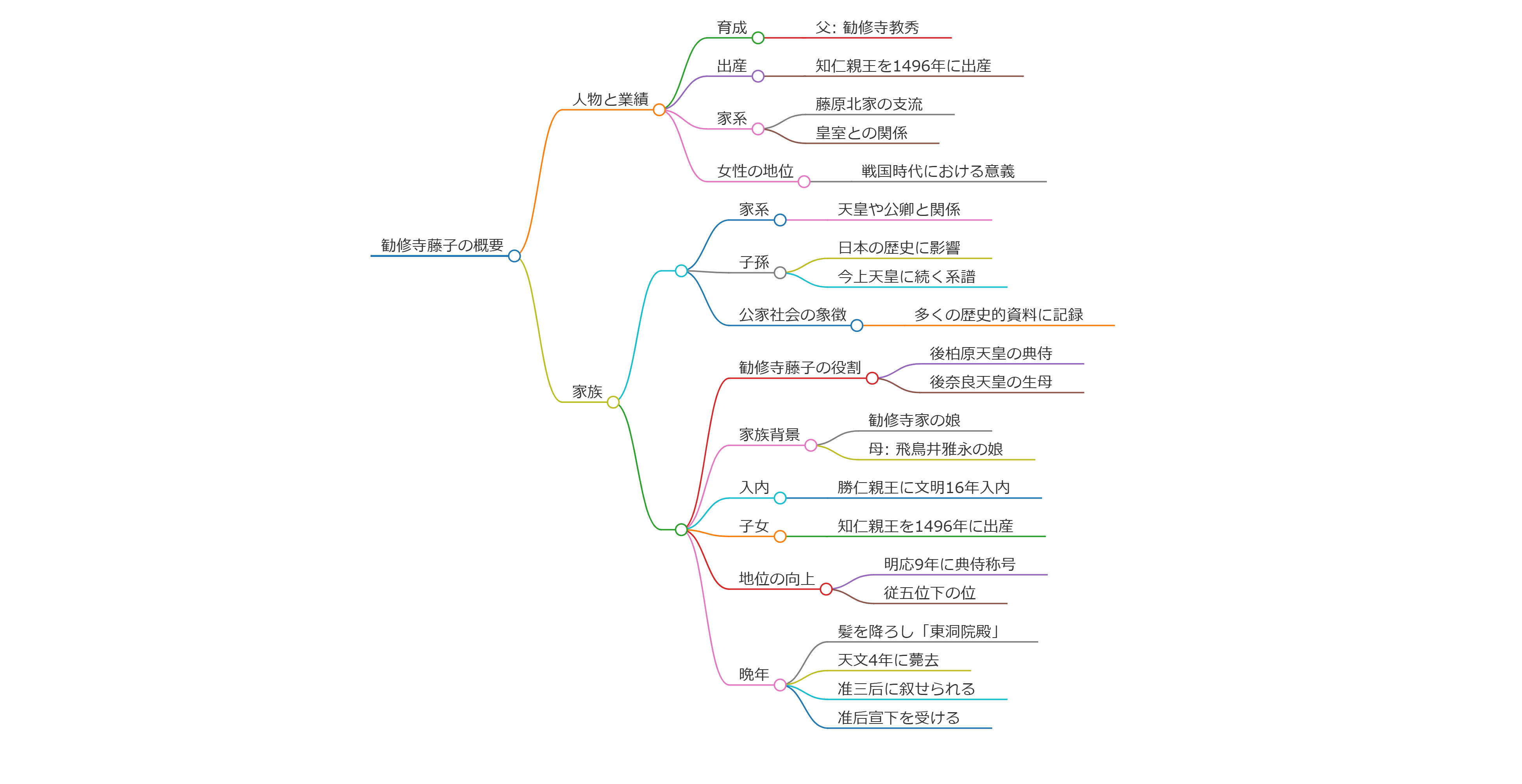

勧修寺藤子の概要

勧修寺藤子(かじゅうじ ふじこ)は、日本の戦国時代に活躍した女性で、後柏原天皇の典侍(女官)として知られています。彼女の生年月日は寛正5年8月26日(1464年9月27日)で、没年は天文4年1月11日(1535年2月13日)です。藤子は後奈良天皇の母でもあり、女院としても認識されています。その院号は豊楽門院です。

人物と業績

勧修寺藤子は、父の勧修寺教秀のもとで育ちました。彼女は、明応5年(1496年)に知仁親王(後奈良天皇)を出産し、後柏原天皇の典侍としての役割を果たしました。

彼女の家系は、藤原北家の支流に属するもので、長い歴史を持つ公家の一族です。勧修寺藤子の存在は、今上天皇の直系祖先であることからも、日本の皇室との深い関係を示しています。彼女の活躍は、戦国時代の日本における女性の地位や役割を考える上で重要な意味を持っています。

家族

藤子は、歴代の天皇や公卿と密接な関係を持つ家系に生まれ育ちました。勧修寺藤子の子孫は、後の時代においても日本の歴史に影響を与える重要な役割を担っていました。彼女の系譜は、今上天皇にまで続いています。

このように、勧修寺藤子は日本の歴史上、特に公家社会における女性の象徴的存在であり、その生涯は多くの歴史的資料に記録されています。

勧修寺藤子は、後柏原天皇の典侍として、また後奈良天皇の生母として知られる重要な女性です。彼女は、勧修寺家から来た准大臣・勧修寺教秀の娘で、母親は飛鳥井雅永の娘です。文明16年(1484年)に勝仁親王(後柏原天皇)に入内し、その後の年に子供たちを次々と出産しました。特に、知仁親王(後奈良天皇)を1496年に出産したことが、彼女の地位を強めました。藤子は、明応9年(1500年)に典侍としての称号を得て、従五位下の位を授けられました。

後柏原天皇が崩御した後、藤子は髪を降ろして「東洞院殿」と称し、天文4年(1535年)に薨去するまで、院号を持ち続けました。晩年、准三后に叙せられ、後奈良天皇の即位に伴って准后宣下を受けています。このように、彼女は皇室内での地位を確立し、影響を持った人物でした。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】