足利義栄(あしかが よしひで)は、室町幕府の第14代征夷大将軍であり、1538年に阿波国(現在の徳島県)で生まれました。彼は、12代将軍足利義晴の弟である足利義維の長男として知られています。義栄の将軍としての在位期間は1568年2月から同年9月までのわずか8ヶ月であり、彼の人生は非常に短命でした。

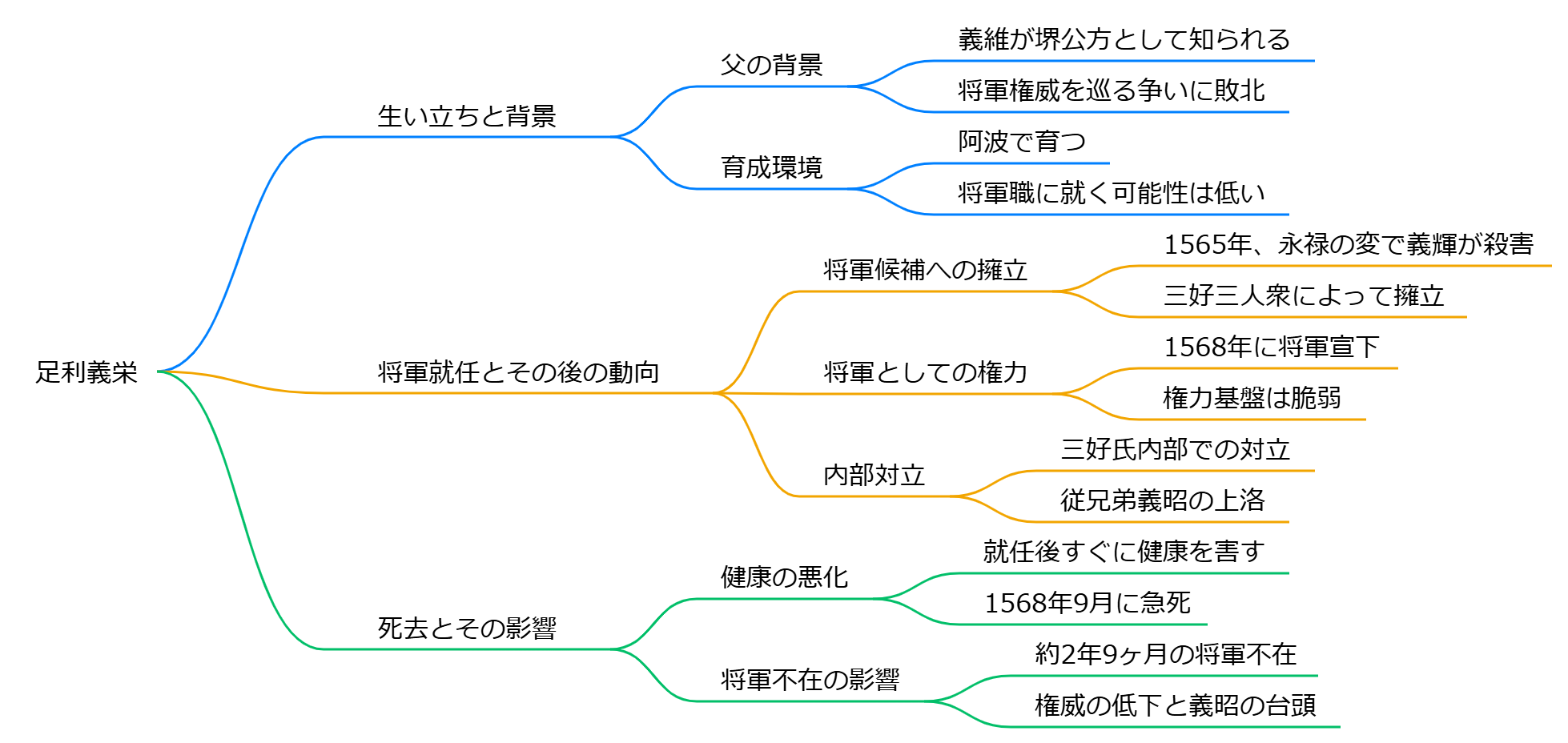

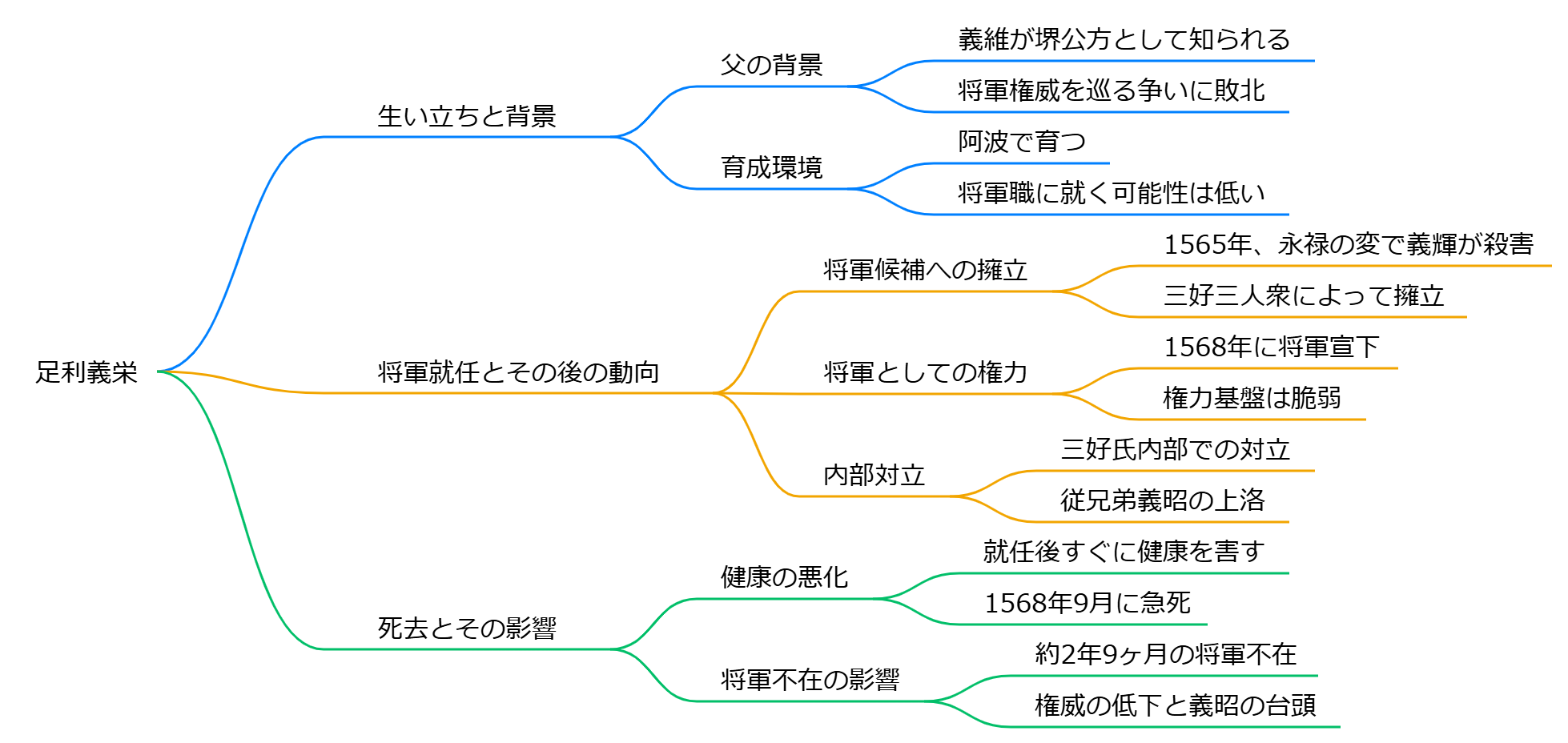

生い立ちと背景

足利義栄は、父の義維が堺公方として知られ、将軍権威を巡る争いに敗れた後、阿波に逃れた背景を持っています。義栄は、父と共に阿波で育ち、将軍家の血筋を引くものの、将軍職に就く可能性は低いと見なされていました。

将軍就任とその後の動向

1565年、永禄の変により13代将軍足利義輝が殺害されると、義栄は三好三人衆によって将軍候補に擁立されました。彼は1568年に将軍宣下を受け、正式に第14代将軍となりますが、実際にはその権力基盤は非常に脆弱でした。義栄の就任時、彼を支える三好氏の内部でも対立があり、義栄の地位は不安定でした。

義栄が将軍に就任した直後、彼の従兄弟である足利義昭が織田信長の支援を受けて上洛を果たす動きを見せ、義栄はその影響を受けることになります。最終的に、義栄は三好氏の支持を失い、わずか8ヶ月で将軍の座を追われることとなりました。

死去とその影響

足利義栄は、将軍職に就いてから間もなく、健康を害し、1568年9月に急死しました。彼の死後、室町幕府は約2年9ヶ月にわたって将軍不在の状態が続きました。義栄の死は、将軍家の権威をさらに低下させ、後の足利義昭の台頭を助ける結果となりました。

足利義栄の短い生涯は、室町幕府の混乱と権力闘争の象徴とも言えるものであり、彼の存在は歴史的に重要な意味を持っています。

足利義栄について

足利義栄(あしかが よしひで)は、室町幕府の第14代征夷大将軍であり、その在職期間は1568年の2月から同年の9月または10月までのわずか8ヶ月に及びます。初名は義親(よしちか)と呼ばれ、父親は足利義維(よしつな)です。

足利義栄は、江戸時代に続く足利義栄の子孫として位置づけられ、彼の将軍就任は父の夢を引き継ぐ形で実現しましたが、幕府を主導することは叶いませんでした。義栄は1538年に生まれ、永禄の変という歴史的な背景の中でその人生を送ることとなります。

彼は三好三人衆に擁立され将軍となりましたが、その実権は薄く、織田信長の上洛によってわずか半年で将軍の地位を追われました。義栄の将軍としての期間中、彼が果たすことになった役割は非常に限られており、これらの理由から、足利義栄は戦国時代において「最弱の将軍」とも言われることがあります。

亡くなるのは、1575年(天正3年)で、その死後も彼の血筋は続いており、歴史の中での存在は決して無視できるものではありません。

足利義栄は1568年2月8日に征夷大将軍に任じられ、公式の将軍としての地位を獲得しますが、これは三好三人衆や松永久秀の影響力によるものであり、実権はほとんどありませんでした。彼は京都での政治活動を一度も行うことなく、父親の病気の影響で指導力を発揮できずにいました。

彼の在任期間は極めて短く、長引く混乱の中で、織田信長による足利義昭の擁立が進むと、義栄は9月に失脚し、病を患って阿波に逃れました。

彼の死後も、彼の家系は阿波国で存続し、「平島公方」として地域の人々に崇敬され続けます。義栄の将軍職の短さやその背景は、戦国時代の権力闘争を象徴する事例としてしばしば言及されるのです。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】