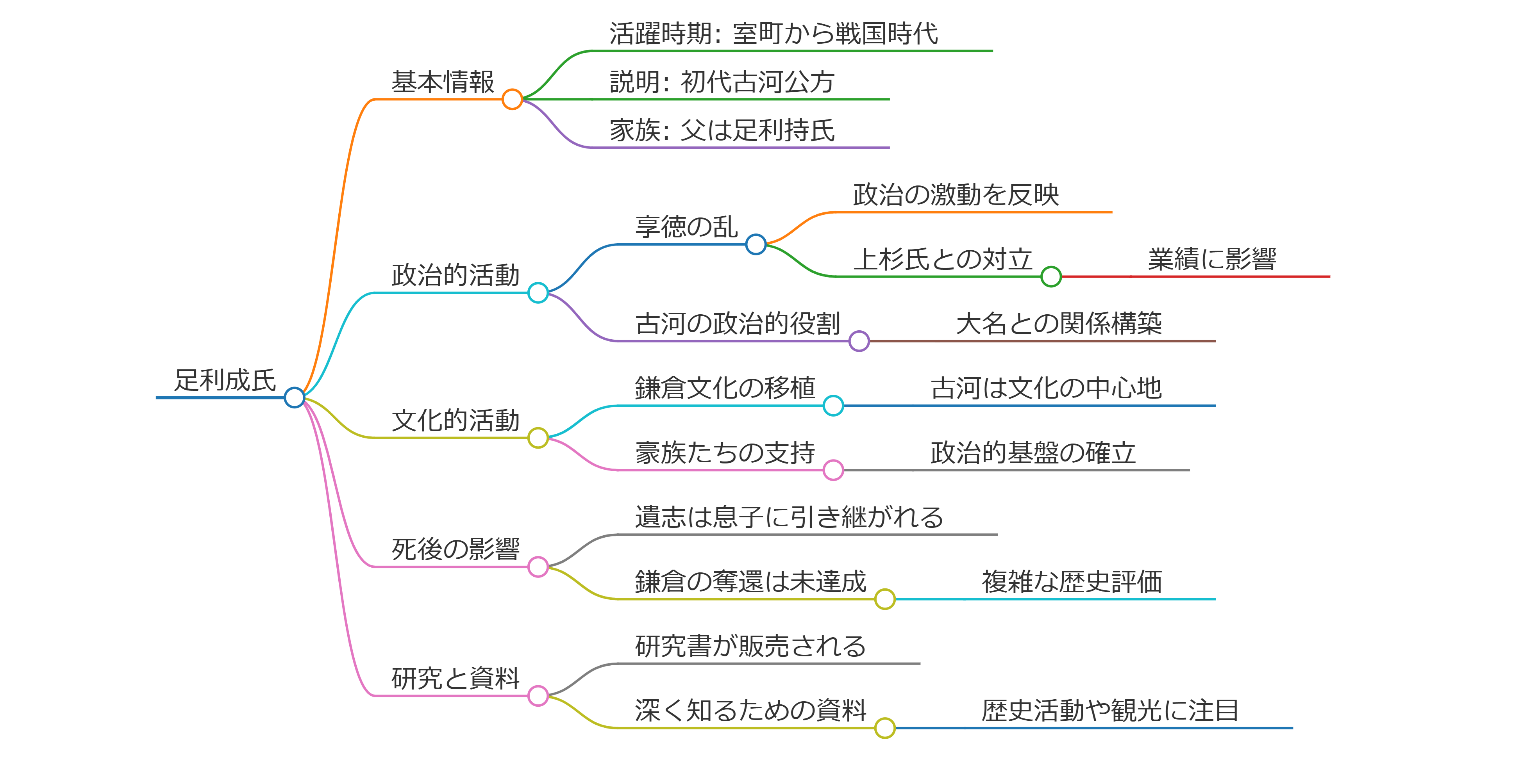

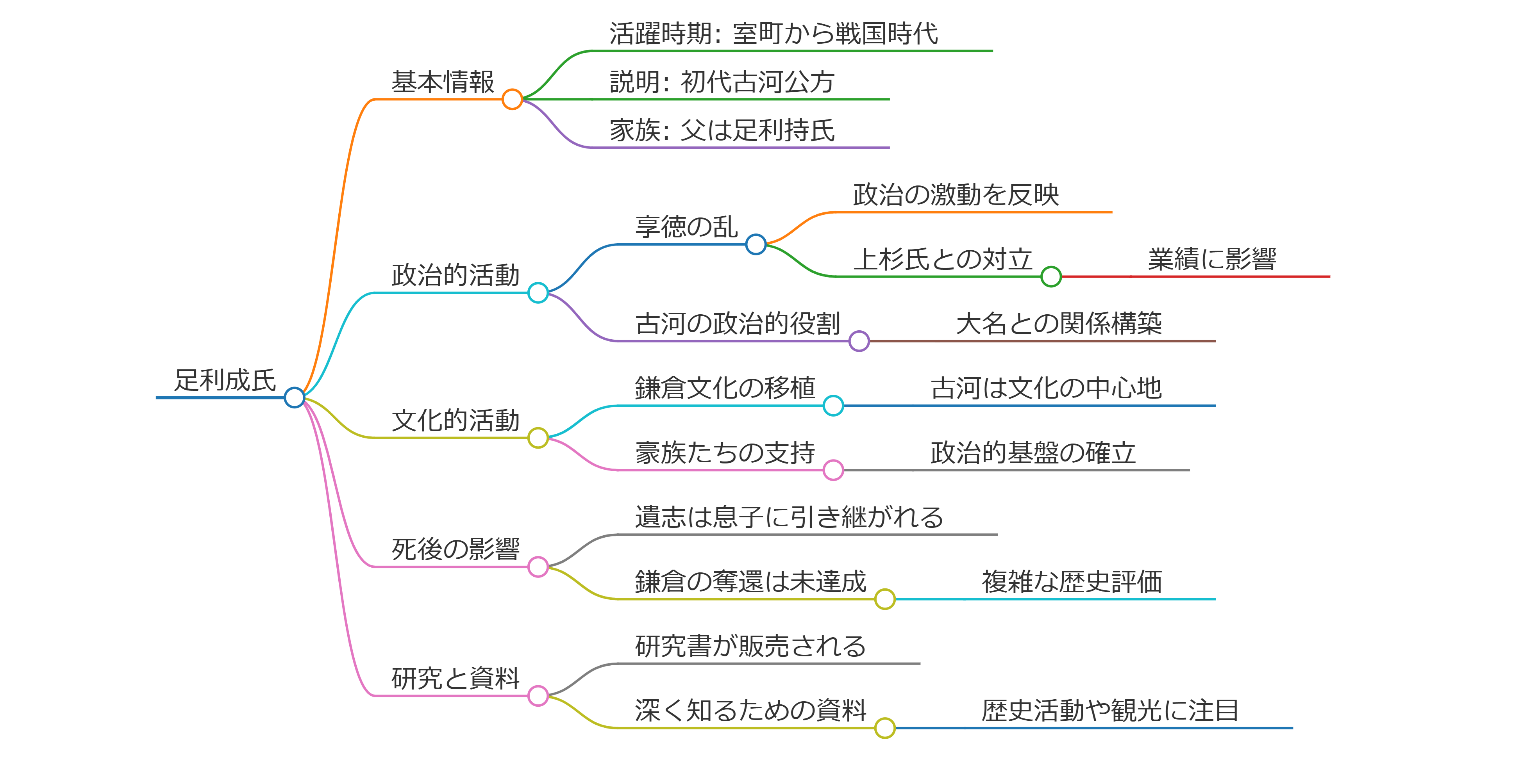

足利成氏(あしかがしげうじ、1434年 - 1497年)は、室町時代から戦国時代にかけて活躍した武将であり、初代の古河公方(古河公方)として知られています。特に彼は、鎌倉時代から続く足利氏の一族に属し、父は4代目鎌倉公方の足利持氏です。成氏は、永享の乱を経て、その後に初代古河公方としての地位を確立しました。

成氏は、1449年に第5代鎌倉公方として推され、1497年に亡くなるまで古河に拠点を置いて活動していました。彼の治世の間、古河地方は重要な文化的、政治的な拠点となり、周囲の大名との関係も重要な役割を果たしていました。

彼の政治的活動や合戦は、「享徳の乱」など、当時の政治の激動を反映しています。また、成氏はその治世の中で上杉氏との対立がしばしばあり、これが彼の業績に影響を与えました。彼はその功績から、現在でも多くの歴史研究や観光活動で注目される存在となっています。特に、古河公方としての彼の役割は、江戸時代中期以降の関東の歴史において重要視されています。

成氏に関する資料は多岐にわたるため、彼の生涯や業績をより深く知るためには、関連書籍や歴史資料に触れることが有効です。例えば、彼に関する詳細な研究書も販売されています。

足利成氏は、さらに詳細に述べると、彼は承応元年(1452年)を起点として、上杉氏との関係に厳しい緊張状態をもたらしました。この時期、彼が関東管領・上杉憲忠を暗殺したことが、享徳の乱の引き金となり、約30年間にわたる武力衝突が続くことになります。

古河で彼が行った文化的な取り組みとしては、古河公方の時代に鎌倉文化が古河に移植され、古河は文化の中心地として発展しました。また、成氏は関東の豪族たちの支持を受けて、政治的な土台を築き上げました。このように、成氏の政権下での古河は、単なる軍事的拠点を超えた、文化的な交流の中心地でもあったのです。

成氏の死後、彼の遺志は嫡子・足利政氏に引き継がれ、古河公方の地位はさらに発展を続けることになりますが、成氏自身の夢であった鎌倉の奪還は叶いませんでした。そのため、成氏は歴史的に複雑な感情を持って評価されることが多いです。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】