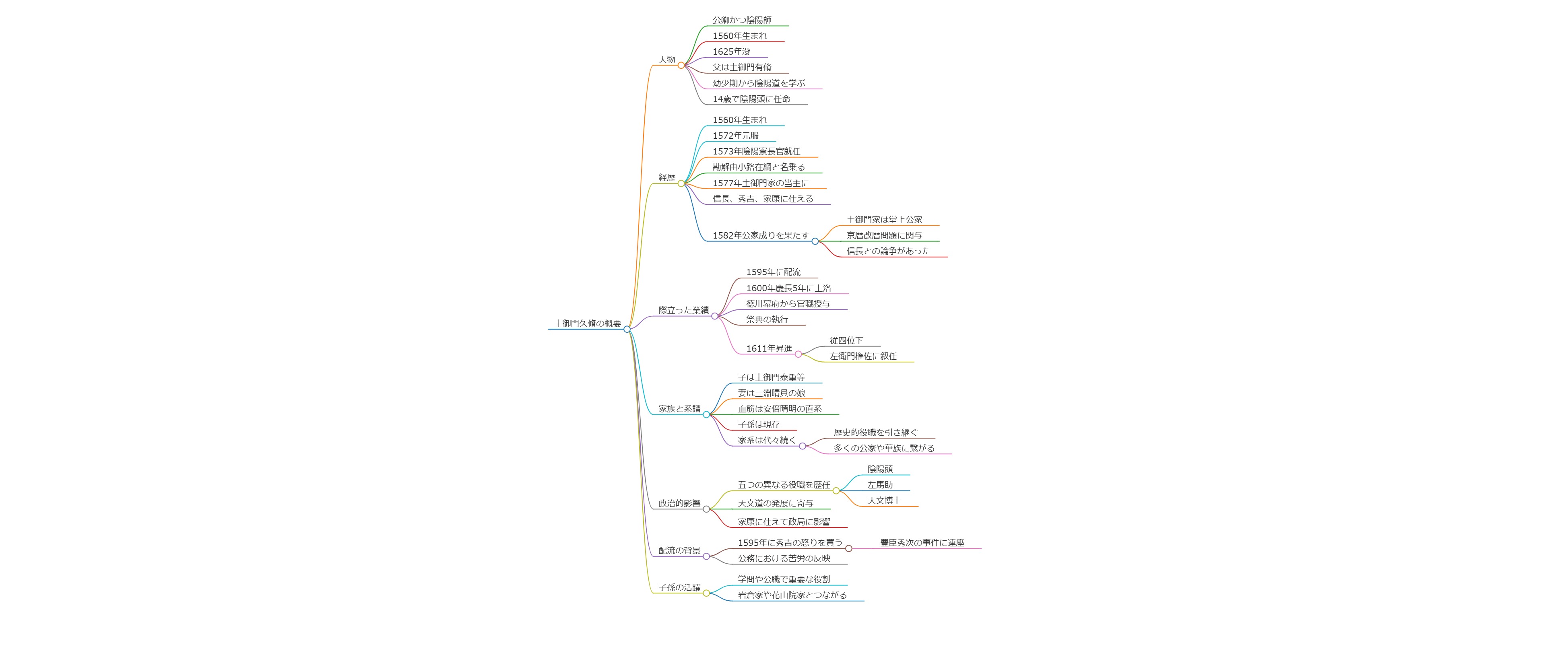

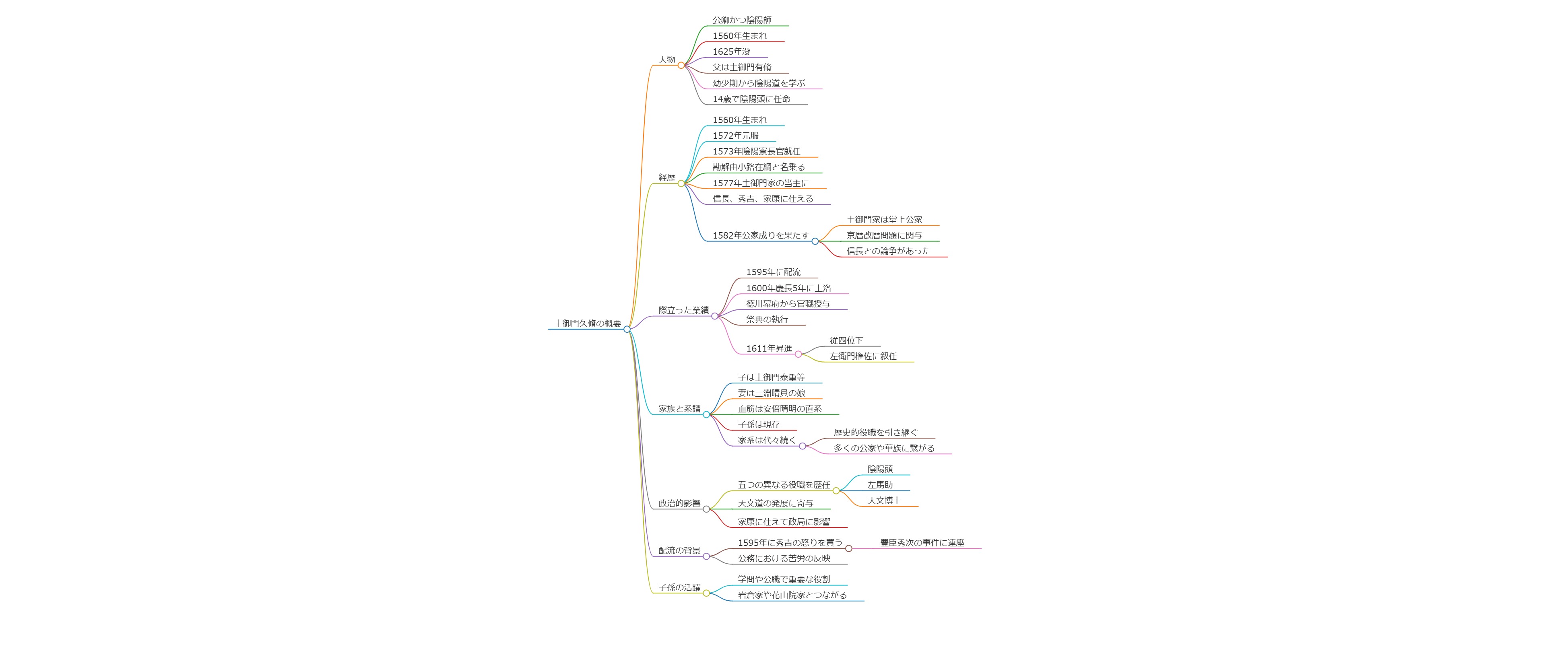

土御門久脩の概要

土御門久脩(つちみかど ひさなが)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活動した著名な公卿かつ陰陽師です。彼は1560年に生まれ、1625年に没しました。彼の父は陰陽頭の土御門有脩で、彼自身も幼少期から陰陽道や天文道を学び、14歳で陰陽頭に任命されました。

経歴

久脩は、永禄3年(1560年)に生まれ、元亀3年(1572年)に元服し、天正元年(1573年)には朝廷陰陽寮の長官としての職務に就きました。彼は後に勘解由小路在綱と名乗り、天正5年(1577年)に父が死去した後、土御門家の当主となります。

彼は織田信長、豊臣秀吉、そして徳川家康に仕え、様々な政治的役割を果たしました。天正10年(1582年)には、信長の推挙により公家成りを果たし、土御門家は堂上公家となります。この時期、彼は京暦を巡る改暦問題にも関与し、信長との論争がありましたが、本能寺の変により話が立ち消えになりました。

際立った業績

久脩は文禄4年(1595年)に豊臣秀吉の怒りを買い、配流されましたが、関ヶ原の戦い後の慶長5年(1600年)に再び上洛。その後、彼は徳川幕府から官職を与えられ、複数の将軍の即位に伴う祭典などを執行しています。また、慶長16年(1611年)には官位昇進し、従四位下・左衛門権佐に叙任されました。

家族と系譜

久脩の家族には、子として土御門泰重、倉橋泰吉、五辻斉仲がいます。彼の妻は三淵晴員の娘であり、彼の血筋は安倍晴明の直系に連なるとされ、彼の子孫は現在も存在しています。

彼の家系は代々続き、彼の子孫は多くの歴史的な役職を引き継いでいます。彼の血族は、様々な公家や華族に受け継がれています。

土御門久脩は、五つの異なる役職を歴任し、そのうちには陰陽頭、左馬助、天文博士が含まれます。特に、彼は天文道においても重要な位置を占めており、当時の日本における天文・暦法の発展に寄与しました。また、彼は公家昵懇衆の一員として家康に仕え、江戸時代初期の政局にさまざまな形で影響を及ぼしました。

配流期間中の1595年には、秀吉の怒りを買った理由としては、豊臣秀次の事件に連座した可能性が挙げられています。このような政治的な背景が、彼の公務における苦労を反映しています。

また、彼の血筋については、子孫に安倍晴明の直系が含まれることが伝えられ、彼の子孫は現代においても学問や公職において重要な役割を果たしているとされています。なお、久脩の死後も、彼の子孫の中には、岩倉家や花山院家など著名な家系とつながりを持つ者が多く存在しています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】