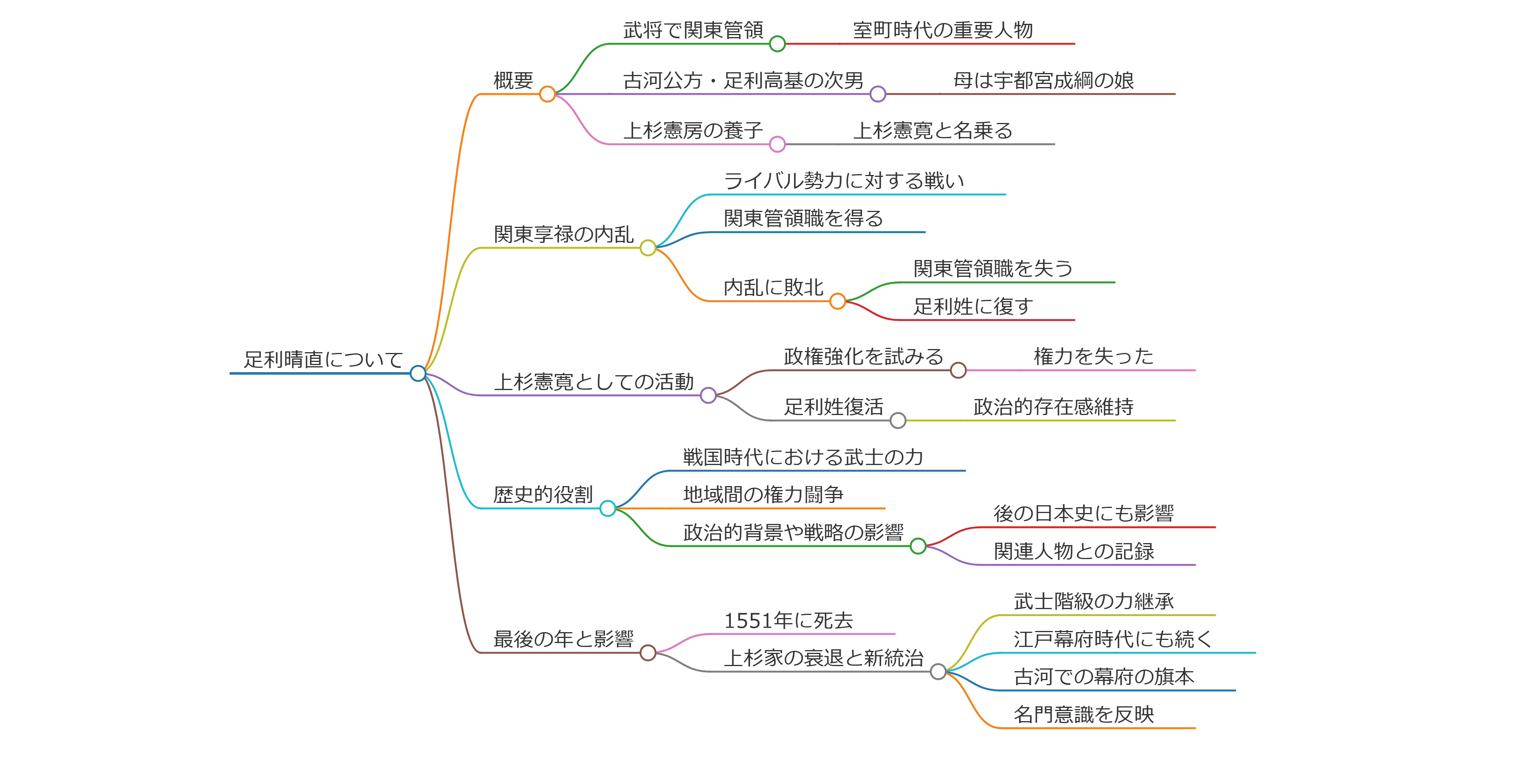

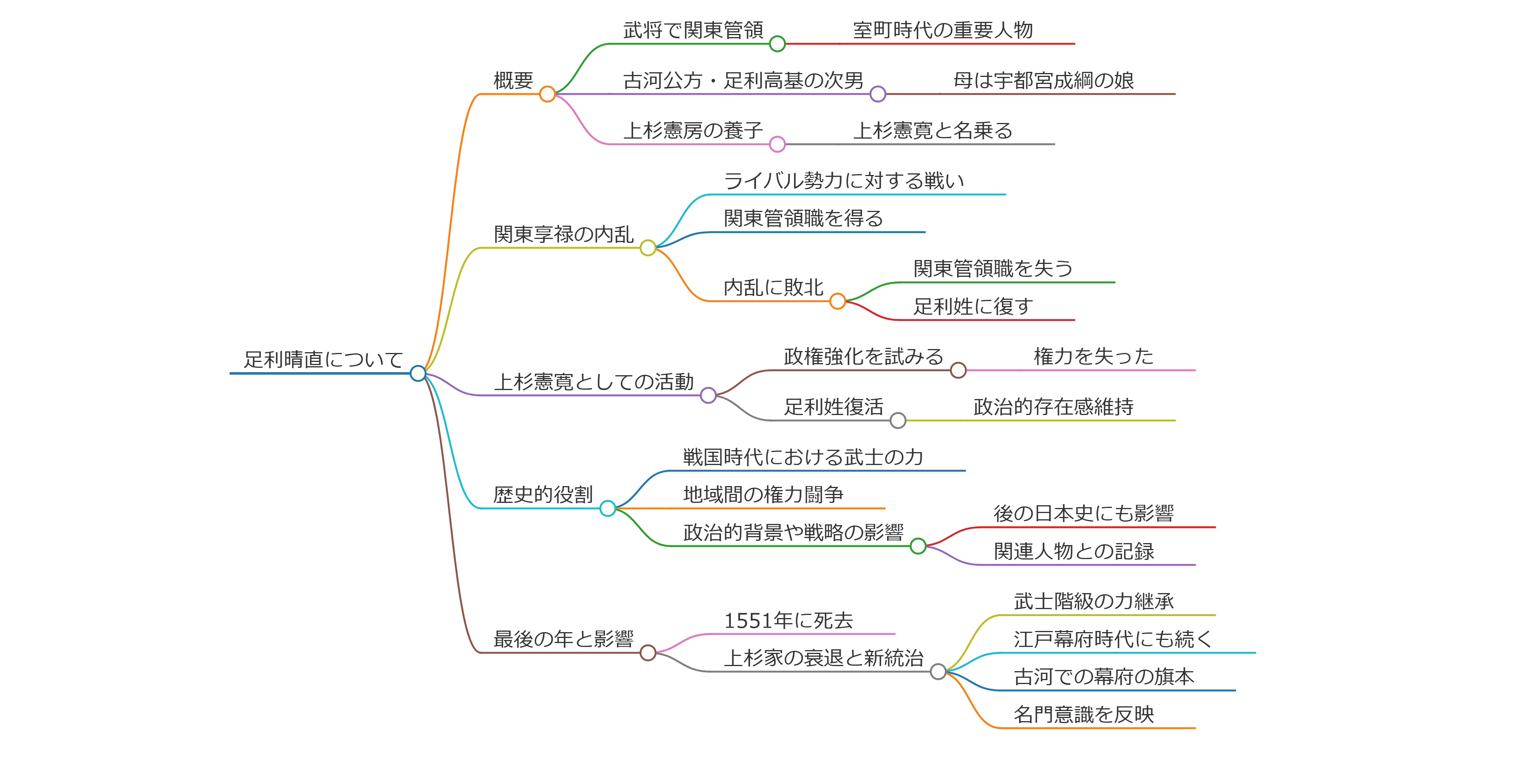

足利晴直について

足利晴直(あしかが はるなお)は、室町時代の日本の武将で、関東管領を務めた重要な歴史的人物です。彼は古河公方・足利高基の次男として誕生し、母は宇都宮成綱の娘・瑞雲院です。彼は上杉憲房の養子となり、上杉憲寛と名乗りました。この時期の日本では、上杉家は関東地方での強力な勢力を誇っていました。

彼は関東享禄の内乱において、ライバル勢力に対する戦いを経て関東管領職を得ましたが、最終的には内乱に敗北し、関東管領の職を失い足利姓に復しました。彼の統治時代は、特に武士階級の権力争いや、地域の安定に影響を与えました。

上杉憲寛としての活動

上杉憲房の養子となった時間や背景から、彼は「上杉憲広」という名前で知られ、従って知られています。彼は関東管領としての地位を利用して自らの政権を強化しようとしましたが、最終的にはその権力を失いました。このような状況下で、彼は足利姓を復活させ、政治的な存在感を維持しようとしました。

足利晴直の歴史的な役割は、戦国時代の日本における武士の力の変遷や、地域間の権力闘争の一環として重要です。彼の政治的背景や戦略は、当時の歴史のみならず、後の日本史においても影響を与えました。彼の家系や関連する人物に関する記録は、彼の行動やその影響を理解するための重要な資料です。

足利晴直は、関東地方において上杉家の一員として活動していたが、彼の治世の終わりにあたる時期は戦国時代の激動の一環であった。彼は、関東の土地での権力争いや、敵対する後北条氏との対立に直面した。

また、彼の名は最初の養父である上杉憲房から取られた上杉憲広としても知られ、その後足利晴直へと改名されている。この改名は、彼が足利氏との関係を強調し、さらなる権力を確立しようとした意図があったことを示唆している。彼はまた、足利晴直名義での活動を通じて、古河公方としての自己の影響力を行使しようとし、一時的に関東管領職を保持していた時期もあった。

晴直の最後の年は、1551年であり、彼の死は関東の歴史における上杉家の衰退と、その後の足利氏の新たな統治体制の形成に影響を及ぼした。晴直の血筋は、江戸幕府時代にも続き、彼の故郷地域である古河においては幕府の旗本としての地位を獲得した。彼の系譜は、武士階級の中での力の継承や名門意識を反映している。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】