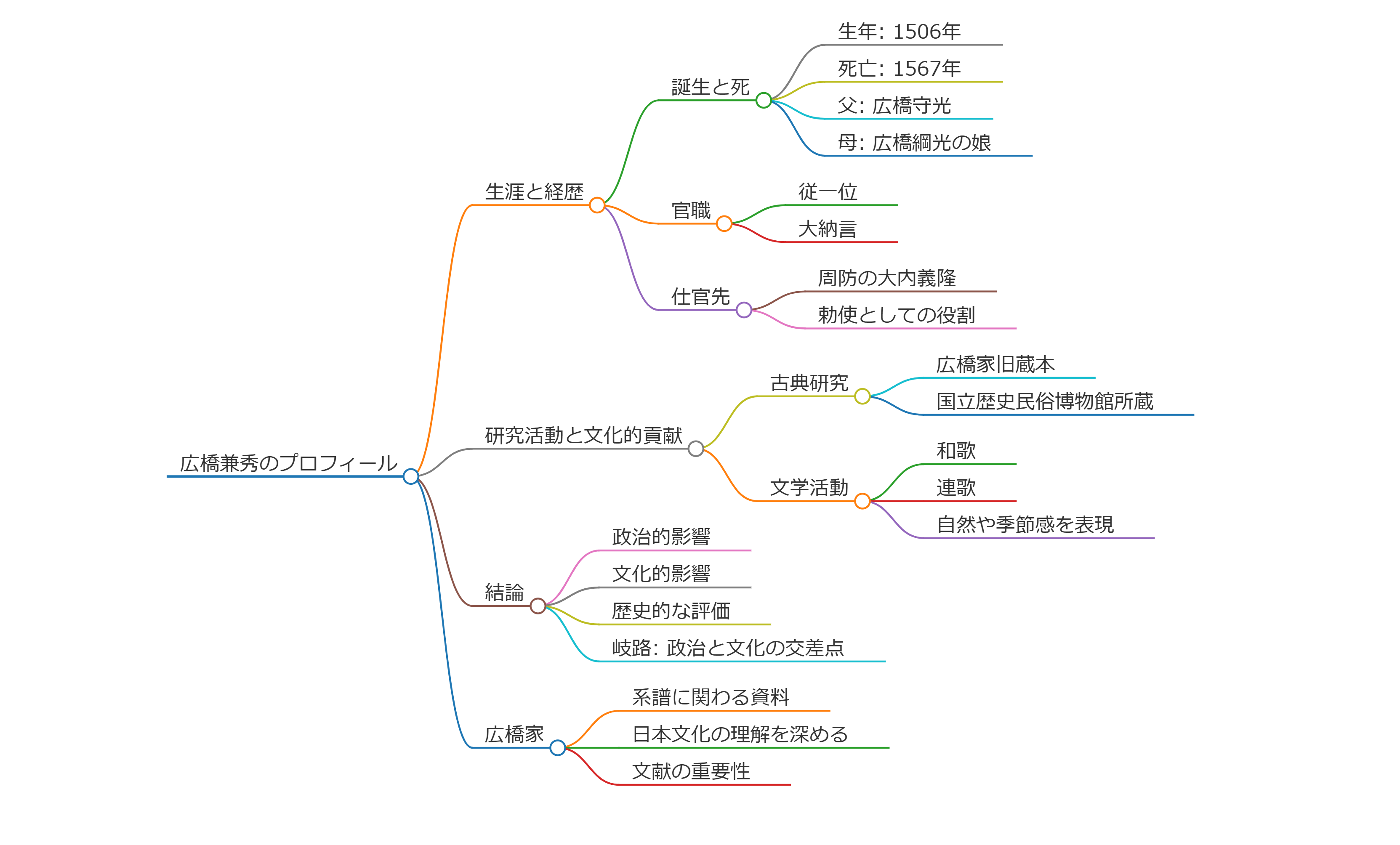

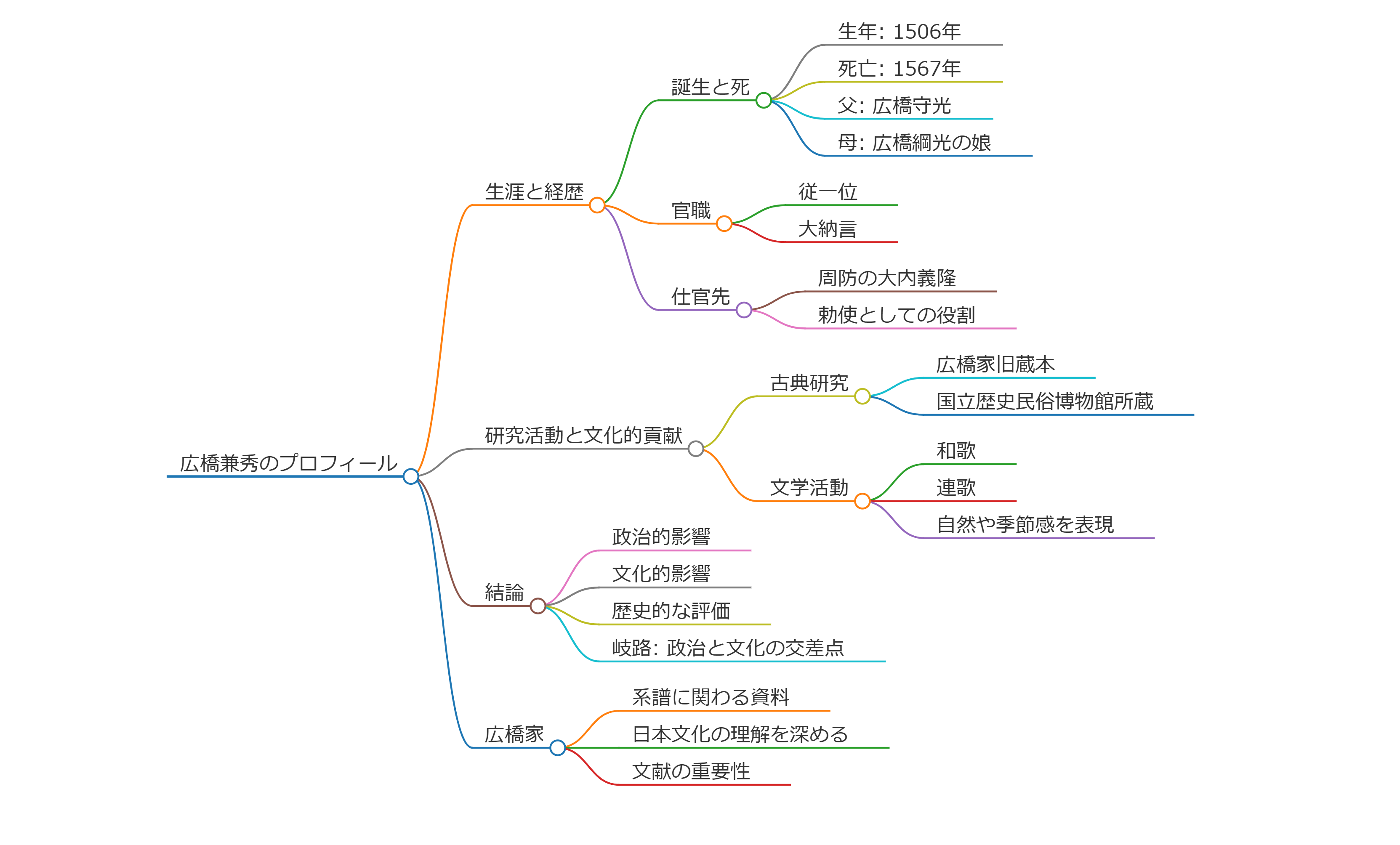

広橋兼秀のプロフィール

広橋兼秀(ひろはし かねひで)は、戦国時代の公卿であり、主に室町時代中期に活躍しました。彼の生涯は、長きにわたる政治的な背景や文化的な交流が色濃く反映されています。

生涯と経歴

広橋兼秀は、永正3年4月29日(1506年5月21日)に誕生し、永禄10年8月5日(1567年9月17日)に亡くなりました。父は広橋守光、母は広橋綱光の娘です。彼は従一位の官職を持ち、大納言に任じられるなど、朝廷における重要な役割を果たしました。

広橋兼秀は、特に周防の大内義隆に仕官した際に名を馳せています。この時期、彼は勅使として大内義隆のもとに赴くという重要な役割を担っていました。この経験は彼の政治的手腕を高め、後の活動にも影響を与えました。

研究活動と文化的貢献

兼秀は、研究者としても知られており、古典の研究や関連資料の作成に貢献しました。特に、彼の作品は国立歴史民俗博物館に所蔵されている広橋家旧蔵本から多くの資料が検出・分析されています。

また、彼の文化的な影響も大きく、和歌や連歌などの文学活動においてもその存在感は際立っています。彼が残した和歌の中には、自然を題材にしたものや季節感を表現した作品が多く、当時の文化的背景を反映しています。

結論

広橋兼秀は、戦国時代の政治的及び文化的な重要な人物であり、その活動は今なお評価されています。彼の生涯を通じて、政治と文化の交差点に立ち続けた陣営によって、歴史的な影響を残しました。

広橋兼秀は、戦国時代において重要な公卿であり、その官位には従一位や内大臣が含まれます。彼は文学だけでなく、政治的な活動にも秀でていました。特に、彼の和歌はその精緻さと文学的価値の高さで評価されており、彼の文化的影響力は一時代に渡りました。

また、彼は広橋家の祖先や系譜にも大きく関わっており、その資料は後世の研究にも重要な役割を果たしています。加えて、広橋家に伝わる文献は、彼の時代の日本文化や政治の理解を深める助けとなっています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】