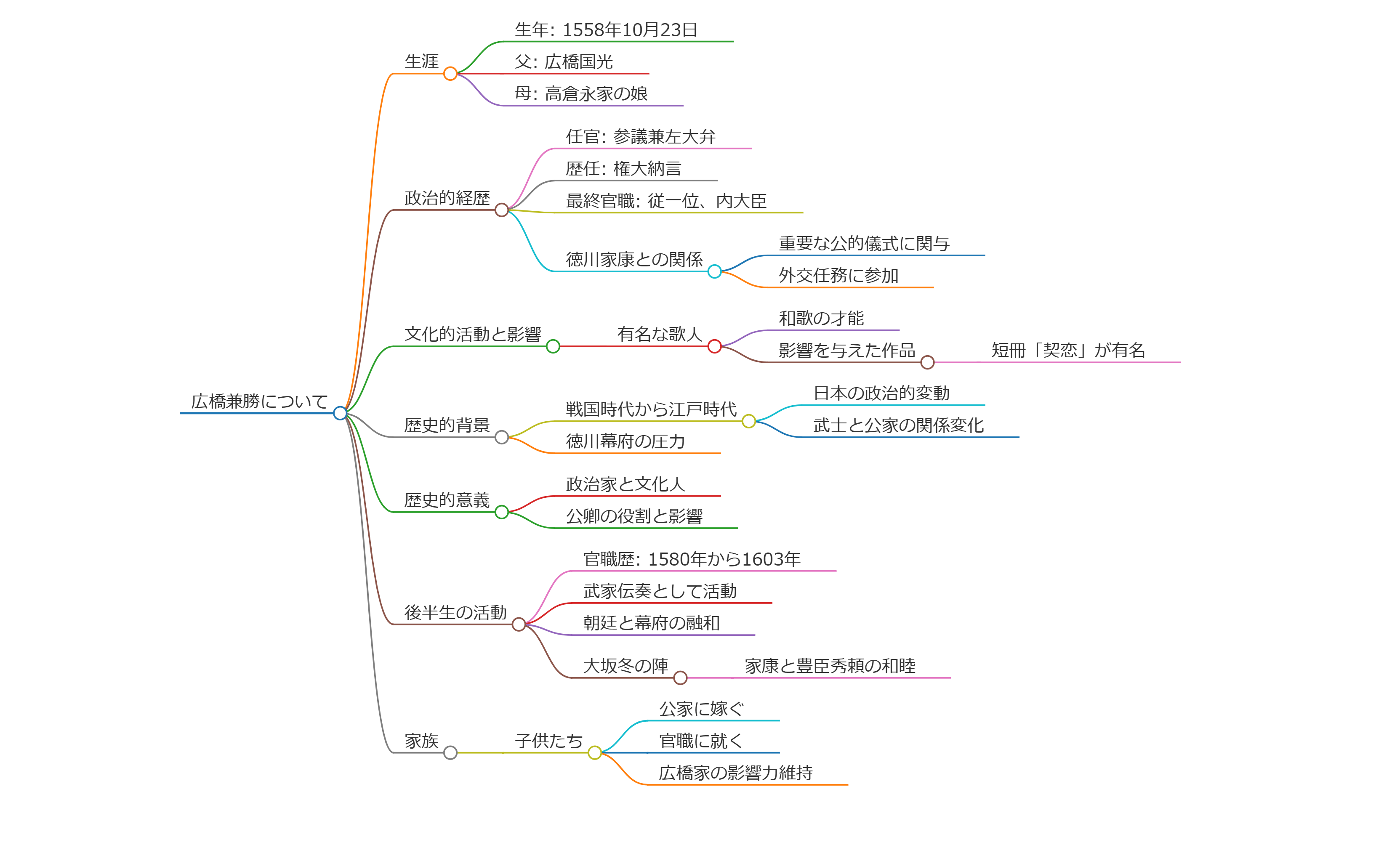

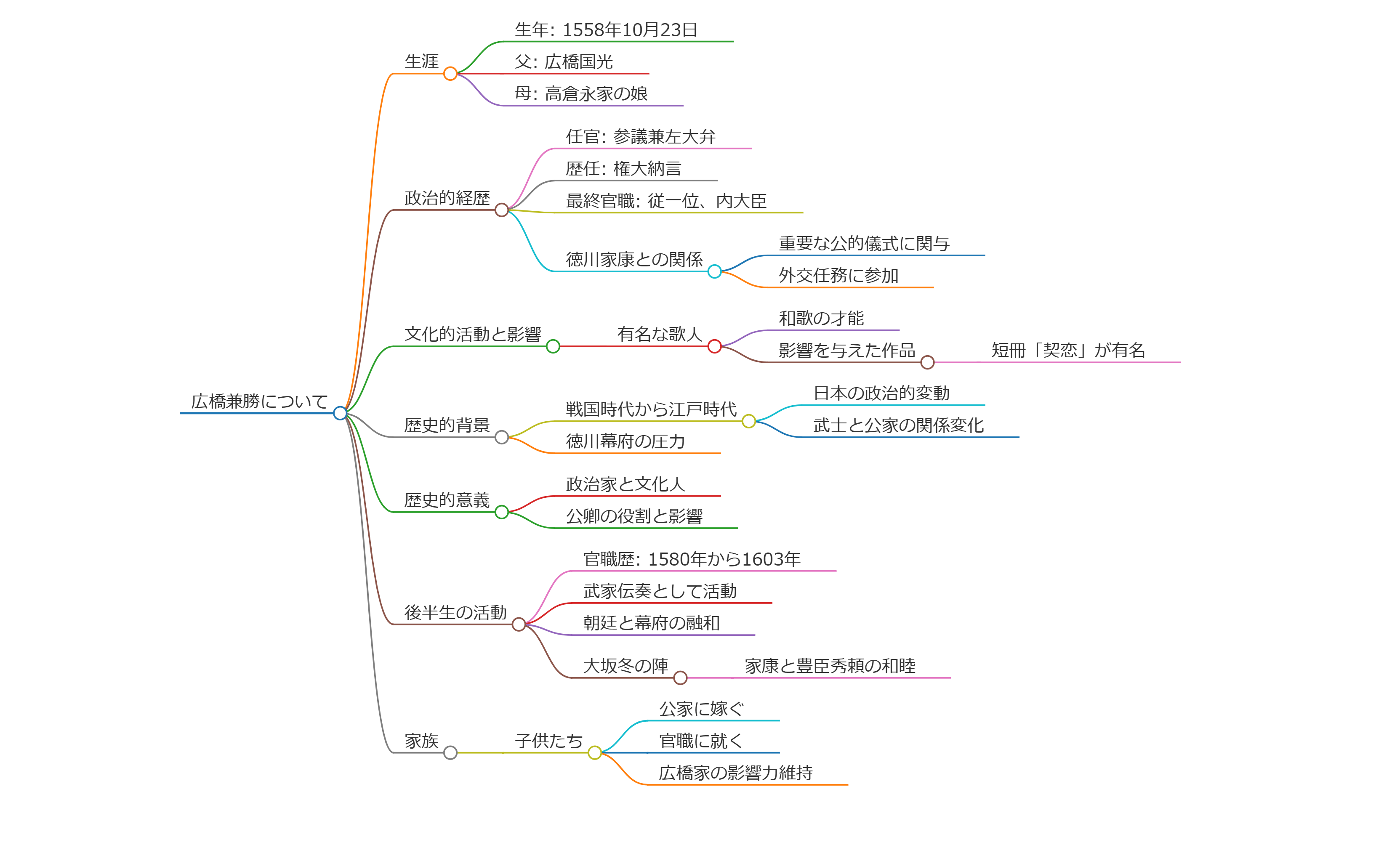

広橋兼勝について

広橋兼勝(ひろはし かねかつ)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活動した公卿であり、著名な歌人でもあります。彼は1558年10月23日に生まれ、父は広橋国光、母は高倉永家の娘です。

政治的経歴

広橋兼勝は、天正8年(1580年)に参議兼左大弁に任じられ、その後、権大納言を歴任し、最終的に従一位、内大臣に至ります。彼は政治的な地位を確立し、特に徳川家康との関係が深かったことが知られています。この関係により、彼は重要な公的儀式や外交任務に関与しました。

文化的活動と影響

広橋兼勝は歌人としても有名で、和歌においてその才能を発揮しました。彼の作品は後世にも影響を与え、多くの人々に親しまれています。彼の短冊「契恋」は、特に有名な作品の一つです。

歴史的背景

彼の生涯は、戦国時代から江戸時代初期の日本の政治的変動を背景にしています。この時期は、日本が統一を目指し、武士と公家の関係が変化している時代です。彼自身もその変化に対処し、時には徳川幕府による圧力を受けることもありました。

広橋兼勝の歴史的意義は、ただの政治家としてだけでなく、文化人としても色濃く残っています。彼の作品や政治活動は、当時の社会における公卿の役割とその影響を象徴しています。

広橋兼勝は、1580年から1603年の間に複数の官職を歴任し、慶長8年(1603年)から亡くなるまで武家伝奏として活動しました。彼は武家と公家の関係の調整を図り、朝廷と徳川幕府の融和に大きく貢献しました。また、彼は大坂冬の陣において家康と豊臣秀頼の和睦に駆け引きを行ったことでも知られています。彼の法名は是称院です。さらに、兼勝には数人の子供がおり、彼らもそれぞれ公家の家に嫁いだり、官職に就くなど、広橋家の影響力を維持するのに寄与しました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】