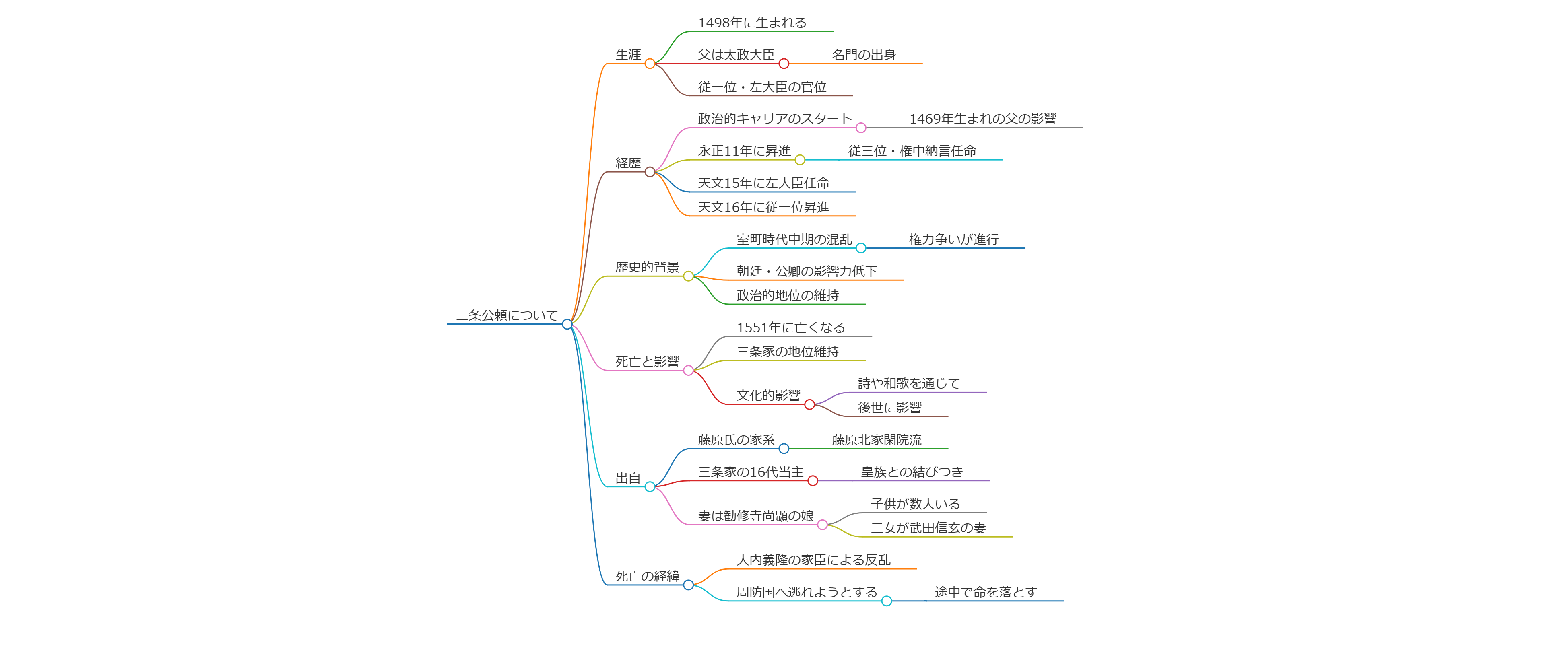

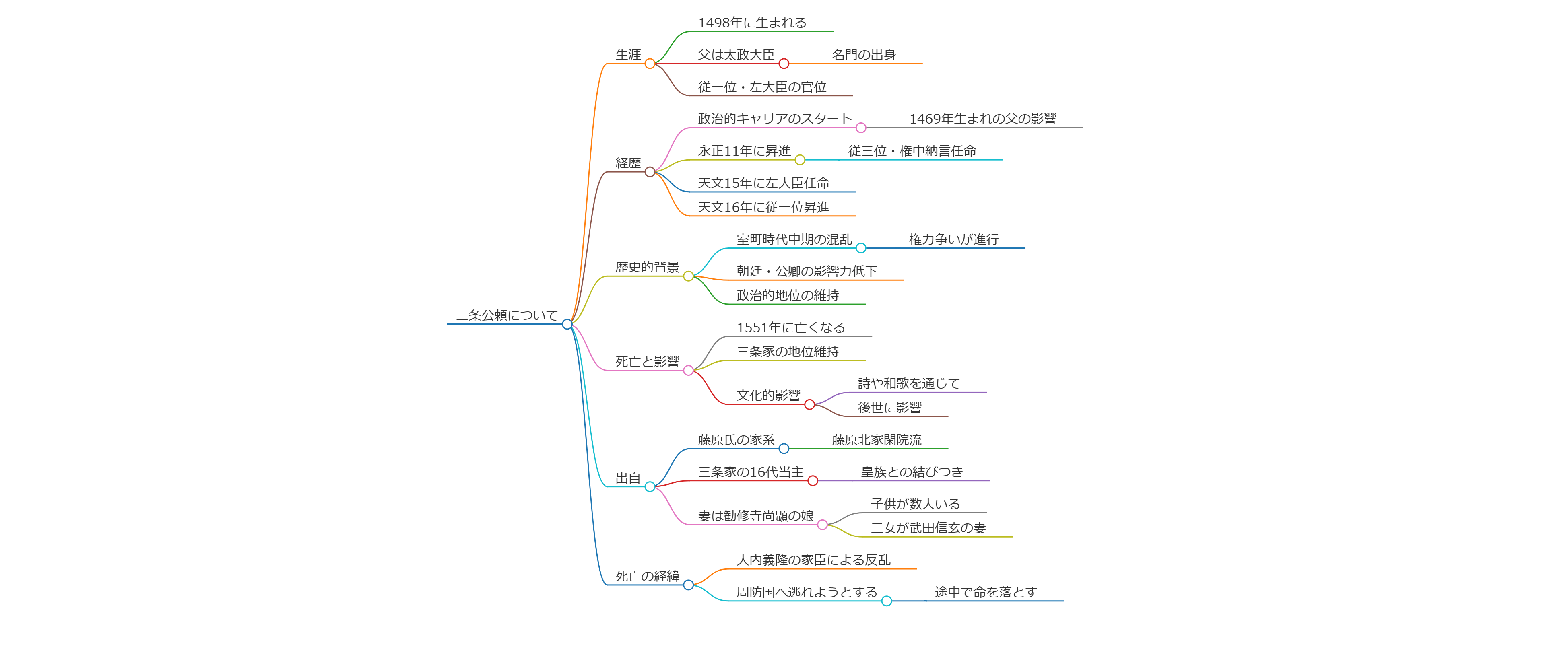

三条公頼について

三条公頼(さんじょう きんより)は、1498年に生まれ、戦国時代に活躍した公卿であり、三条実香の子です。彼は自らの父が太政大臣であったことから、名門に生まれ育ちました。官位は従一位・左大臣で、後に後龍翔院左大臣とも称されています。

経歴

公頼は、1469年生まれの父・三条実香の影響を受け、政治的キャリアをスタートしました。彼は永正11年に従三位、権中納言に任ぜられ、その後も数々の昇進を遂げました。天文15年には左大臣に任命され、さらに天文16年には従一位に昇進しました。彼の政務は、特に京都において重要な役割を果たしました。

歴史的背景

公頼は、室町時代中期の混乱した日本において、一族の政治的地位を維持・高めるために努めました。彼の時代、戦国時代の権力闘争が進行しており、武将たちが権力を持つ一方で、朝廷や公卿たちは徐々にその影響力を失っていきました。公頼はその困難な時期においても高い政治的地位を保持し続けました。

死亡と影響

公頼は1551年に亡くなりました。彼の死後も三条家は、京都の公卿としての地位を維持し、後の時代における公卿社会にも影響を与えました。公頼についての詳細は、さまざまな文化的営みにも見られるように、彼の詩や和歌を通じても伝えられています。

公頼の出自は藤原氏であり、その家系は藤原北家の閑院流に属します。彼は三条家の16代当主であり、彼を通じて三条家は皇族と結びついていました。

明応4年(1495年)に生まれた公頼には、母や妻についての詳細情報は多くは残されていませんが、妻は勧修寺尚顕の娘であり、彼には数人の子供が存在していました。特に、彼の二女は後に武田信玄の妻となりました。

また、彼の最後は大内義隆の家臣による反乱であり、これにより公頼は周防国へ逃れようとしましたが、その途中で命を落としました。公頼がどのように時代の変遷に影響を与えたのか、また彼の死が三条家に及ぼした長期的な影響についても言及することが重要です。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】