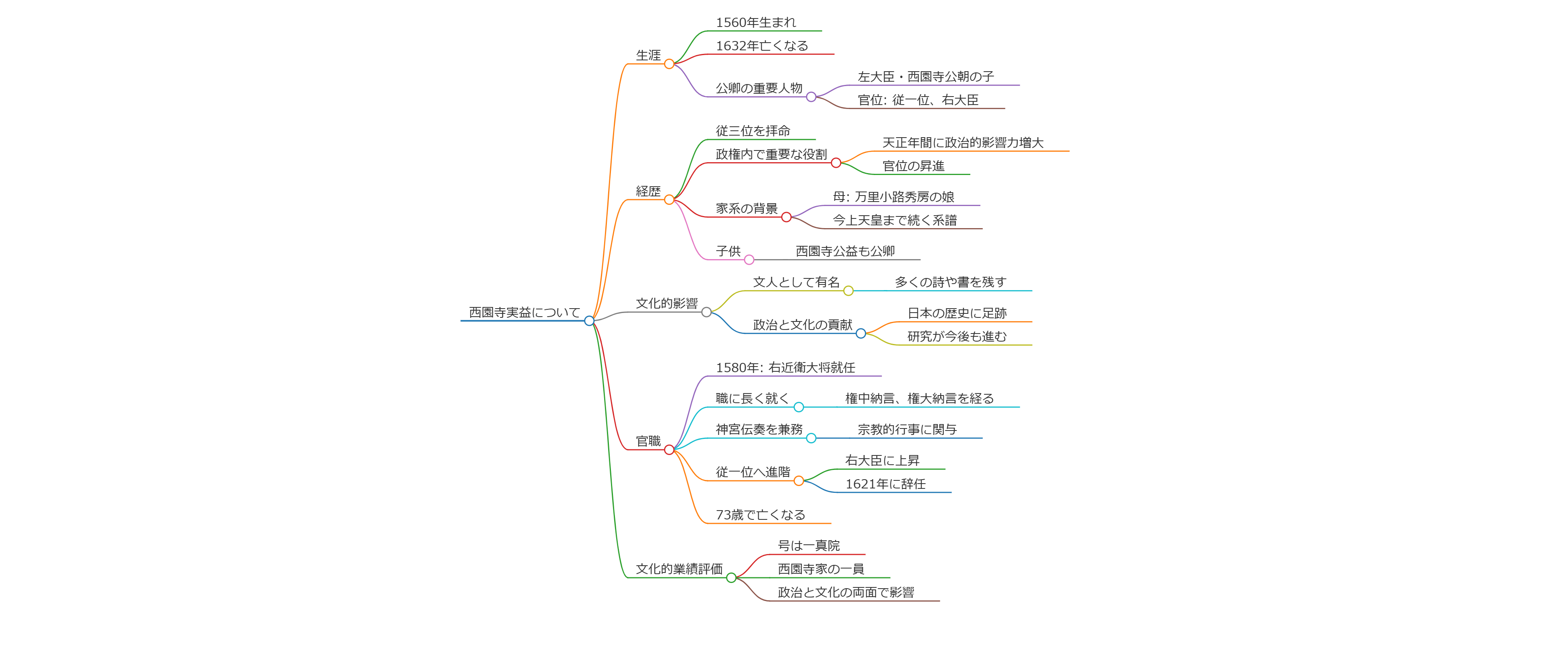

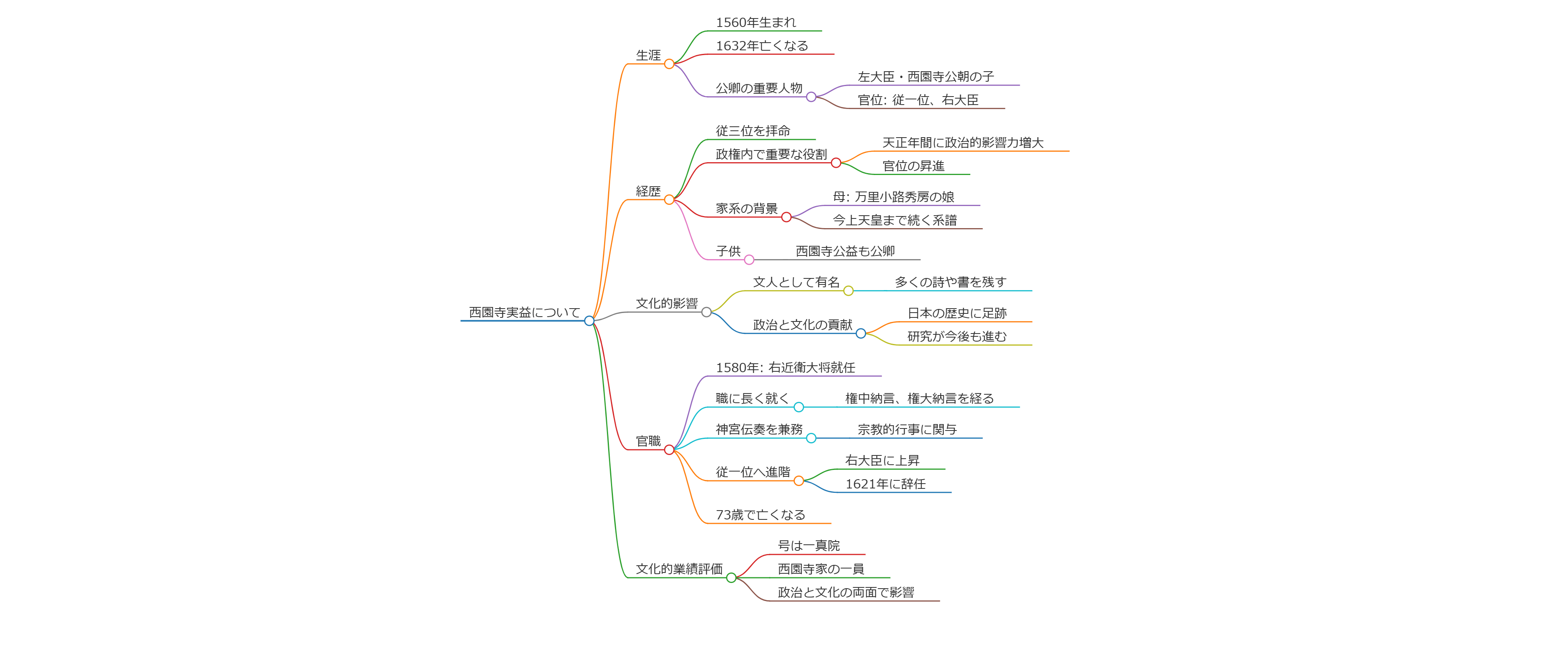

西園寺実益について

西園寺実益(さいおんじ さねます)は、1560年に生まれ、1632年に亡くなった日本の公卿であり、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての重要な人物です。彼は左大臣・西園寺公朝の子供で、官位は従一位、右大臣という高い地位を持っていました。

経歴

実益は、1560年に生まれ、永禄3年に従三位を拝命しました。その後、彼は政権の中で重要な役割を果たしました。天正年間には、彼の政治的影響力は特に強まり、数度にわたって官位の昇進を経験しています。

彼の母は万里小路秀房の娘であり、彼の家系は高い社会的地位を誇るものでした。実益の家系は、今上天皇まで続く系譜があり、歴史的にも非常に重要です。

実益は、時の政権や社会情勢に対応しながら、公家としての責務を果たしました。彼の子供には西園寺公益があり、公益も公卿として活躍しました。

文化的影響

実益は文人としても知られ、多くの詩や書を残しました。彼の文化的な貢献は、単に政治的な役割に留まらず、当時の文化や文学の発展にも寄与したとされています。

彼は自身の政治的な役割を通じて日本の歴史に大きな足跡を残しました。実益に関する研究は、今後も進められることでしょう。

実益は1580年に右近衛大将に就任し、慶長8年(1603年)までの長い間その職に就いていました。この間、彼は権中納言や権大納言を経て、政権内での地位を確立しました。さらに彼は、慶長4年(1599年)から神宮伝奏を兼務し、重要な宗教的行事にも関与していました。また、元和3年(1617年)には従一位へ進階し、元和6年(1620年)には右大臣に上昇しましたが、翌年には辞任しています。彼は寛永9年3月12日に73歳で亡くなりました。彼の号は一真院であり、多くの公卿の家系を持つ西園寺家の一員として、特に文化的な業績も評価されています。西園寺実益は、その政治と文化の両面から、重要な影響を与え続けました。彼の一生は、当時の日本の公家制度とその変遷を理解する上で欠かせないものです。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】