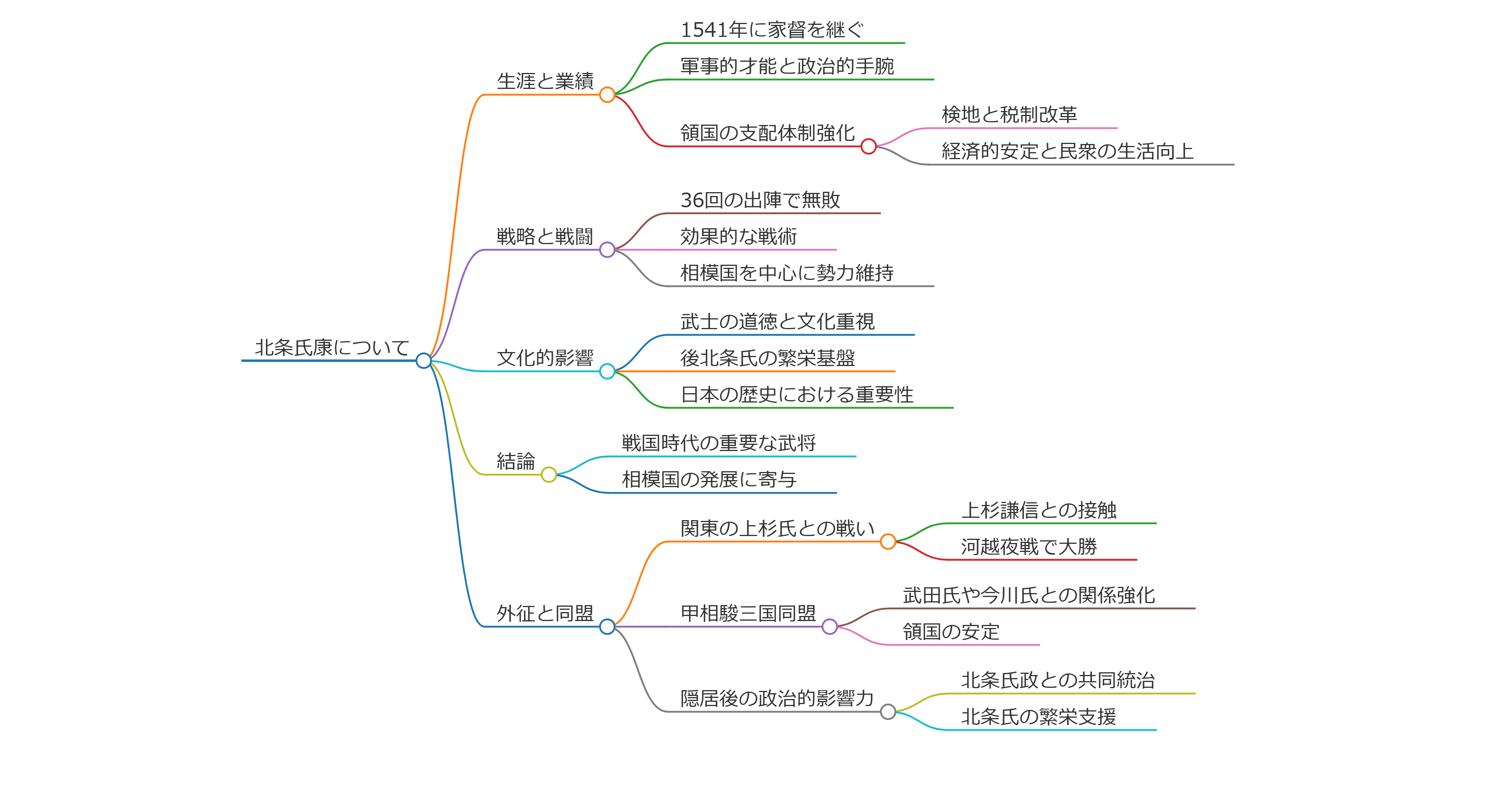

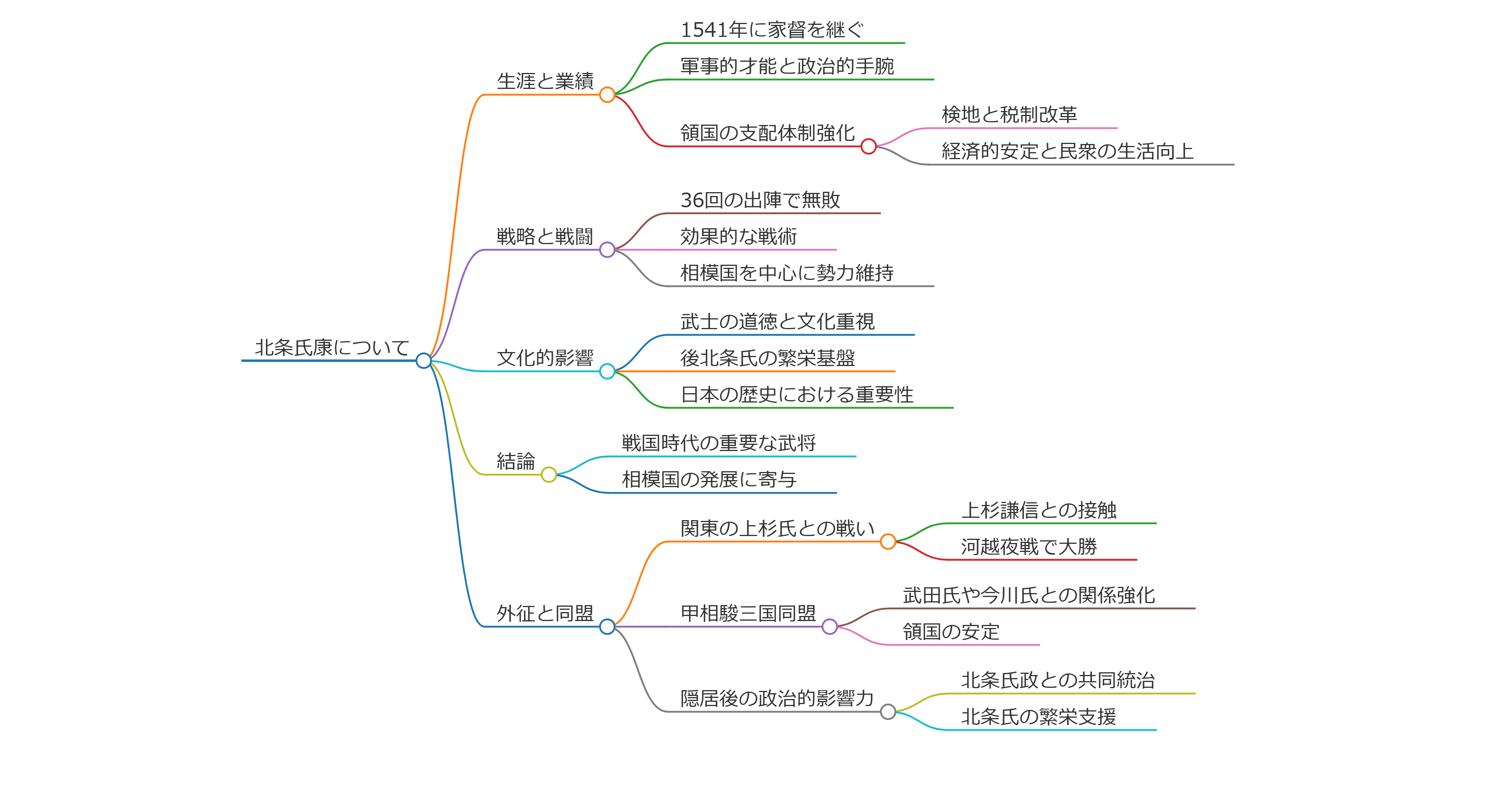

北条氏康について

北条氏康(ほうじょう うじやす)は、戦国時代の武将であり、相模国の戦国大名として知られています。

彼は1515年に生まれ、1571年に亡くなるまで、後北条氏の第3代当主として活躍しました。

氏康は、父である北条氏綱の嫡男として生まれ、相模の獅子と称されるほどの武将でした。

生涯と業績

氏康は1541年に家督を継ぎ、以降、数々の戦闘で勝利を収めました。

彼は特に、軍事的な才能と政治的な手腕を兼ね備えた指導者として評価されています。

氏康の治世下では、領国の支配体制が強化され、検地や税制改革が行われました。

これにより、彼の領地は経済的に安定し、民衆の生活も向上しました。

戦略と戦闘

氏康は、戦闘においても非常に優れた指導者でした。

彼は36回の出陣を行い、一度も敗北を喫することがなかったとされています。

特に、彼の戦術は敵に対して非常に効果的であり、相模国を中心に広がる勢力を維持するために重要な役割を果たしました。

文化的影響

氏康はまた、文化的な側面でも影響を与えました。

彼の治世下では、武士の道徳や文化が重視され、後の世代に多大な影響を与えました。

彼の政策は、後北条氏の繁栄を支える基盤となり、彼の名は日本の歴史において重要な位置を占めています。

結論

北条氏康は、戦国時代の重要な武将であり、彼の業績は日本の歴史において高く評価されています。

彼の治世は、後北条氏の繁栄を支え、相模国の発展に寄与しました。

氏康は、特に外征においても実績を残し、関東の上杉氏との戦いで重要な役割を果たしました。

彼は、上杉謙信との戦いにおいても数度の接触があり、特に河越夜戦では大勝を収め、関東における主導権を確保しました。

また、氏康は甲相駿三国同盟を結び、武田氏や今川氏との関係を強化し、これにより彼の領国は安定しました。

さらに、氏康は隠居後も政治的な影響力を持ち続け、後継者である北条氏政との共同統治を行い、北条氏の繁栄を支えました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】