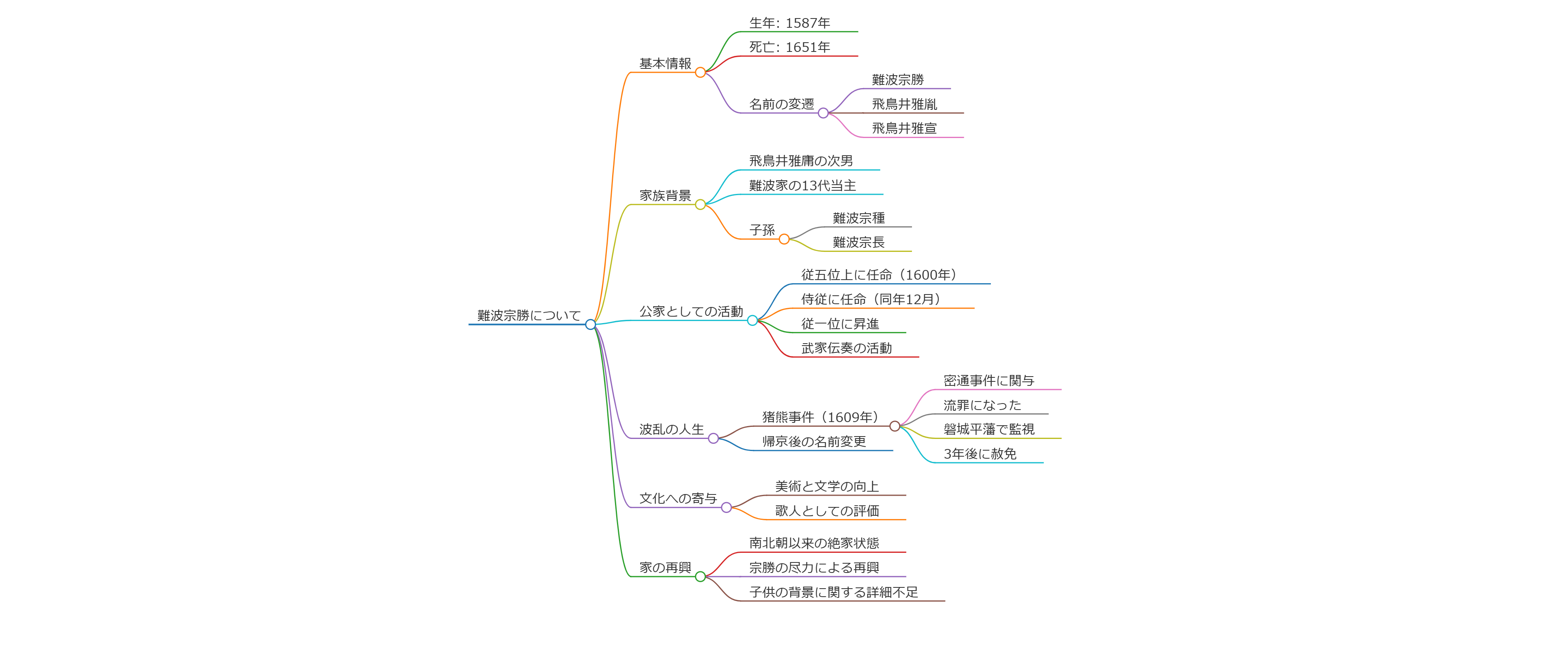

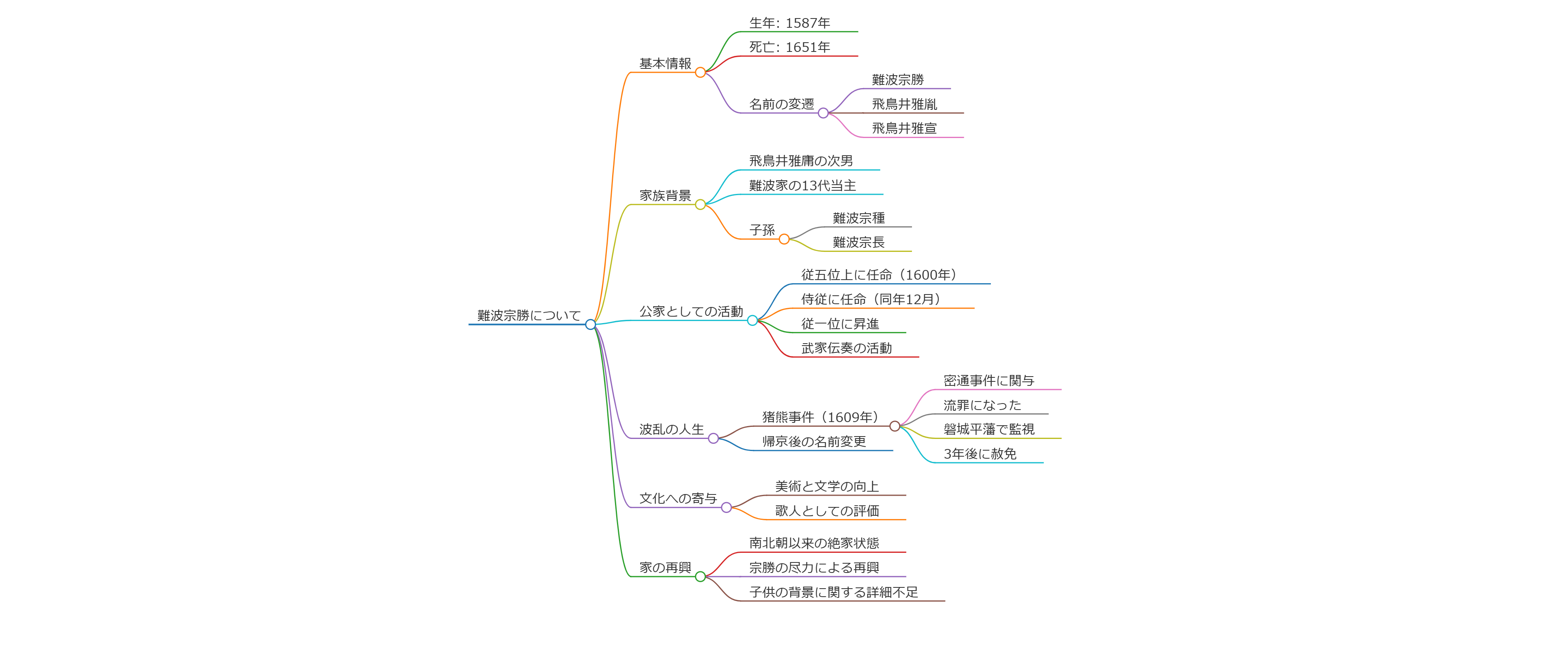

難波宗勝について

難波宗勝(なんば むねかつ)は、1587年生まれで、江戸時代前期の公卿である。彼は、飛鳥井雅庸(あすかい まさつね)の次男であり、難波家の13代当主として知られる。宗勝は生まれた年から天正の時代に属し、難波家を再興する役割を果たした。

宗勝は、公家社会の中で重要な地位を持ち、慶長5年(1600年)には従五位上に任じられ、同年12月には侍従に任命された。さらに、その後も様々な栄位を得た。

しかし、彼の公私には波乱があり、慶長14年(1609年)のいわゆる「猪熊事件」と呼ばれる密通事件に関与して、流罪となる運命を辿った。この事件により、宗勝は磐城平藩の鳥居氏のもとで監視下に置かれることとなったが、3年後に赦免されて帰京することができた。 その後、彼は名前を雅宣(あすかい まさのぶ)に改めて実家の名を受け継いだ。

また、宗勝は美術や文学の向上にも寄与し、当時の文化に影響を与えた。彼の子孫には、難波宗種や難波宗長などがおり、彼らもまた公家としての地位を維持していった。

このように、難波宗勝は公家としての活動に加えて、波乱に満ちた人生を送り、江戸時代初期の社会における変革を目の当たりにしながら、その一端を担っていた人物である。

難波宗勝は、生年として1587年12月6日(天正14年)と記録されており、慶安4年3月21日(1651年5月10日)に亡くなった。 彼は名前を難波宗勝から飛鳥井雅胤、その後飛鳥井雅宣と変え、最終的には従一位という高位に昇進している。さらに、彼は武家伝奏としても活動したことが知られている。

難波家は南北朝以来絶家状態だったが、宗勝の尽力により、その再興が叶った。彼の子供には難波宗種がいたが、彼が難波家をを継いだ際の背景について詳細が不足しているため、この点についても触れることが重要である。宗勝はまた、飛鳥井家の14代当主としても知られ、彼の抱えた歌人としての面も大いに評価されていた。彼の文化的な足跡は、当時の公家社会に深く根付いていた。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】