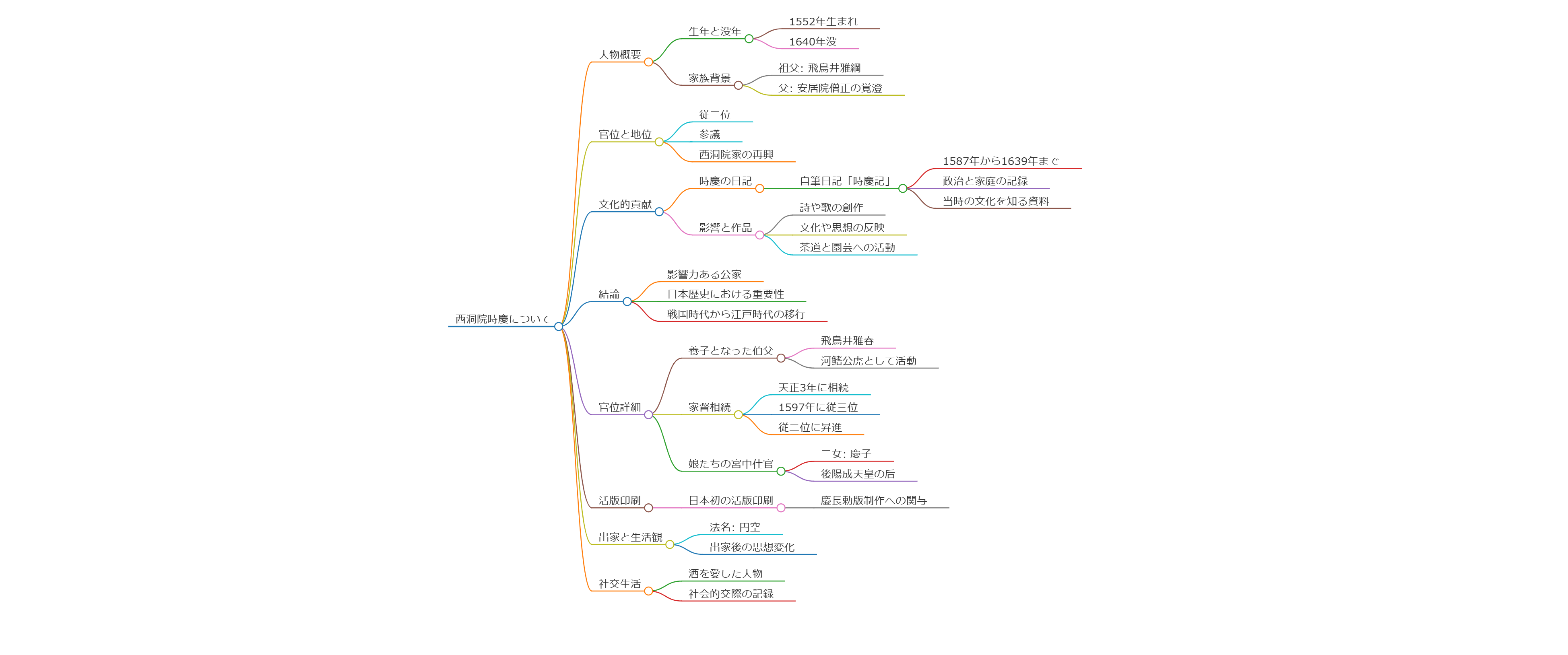

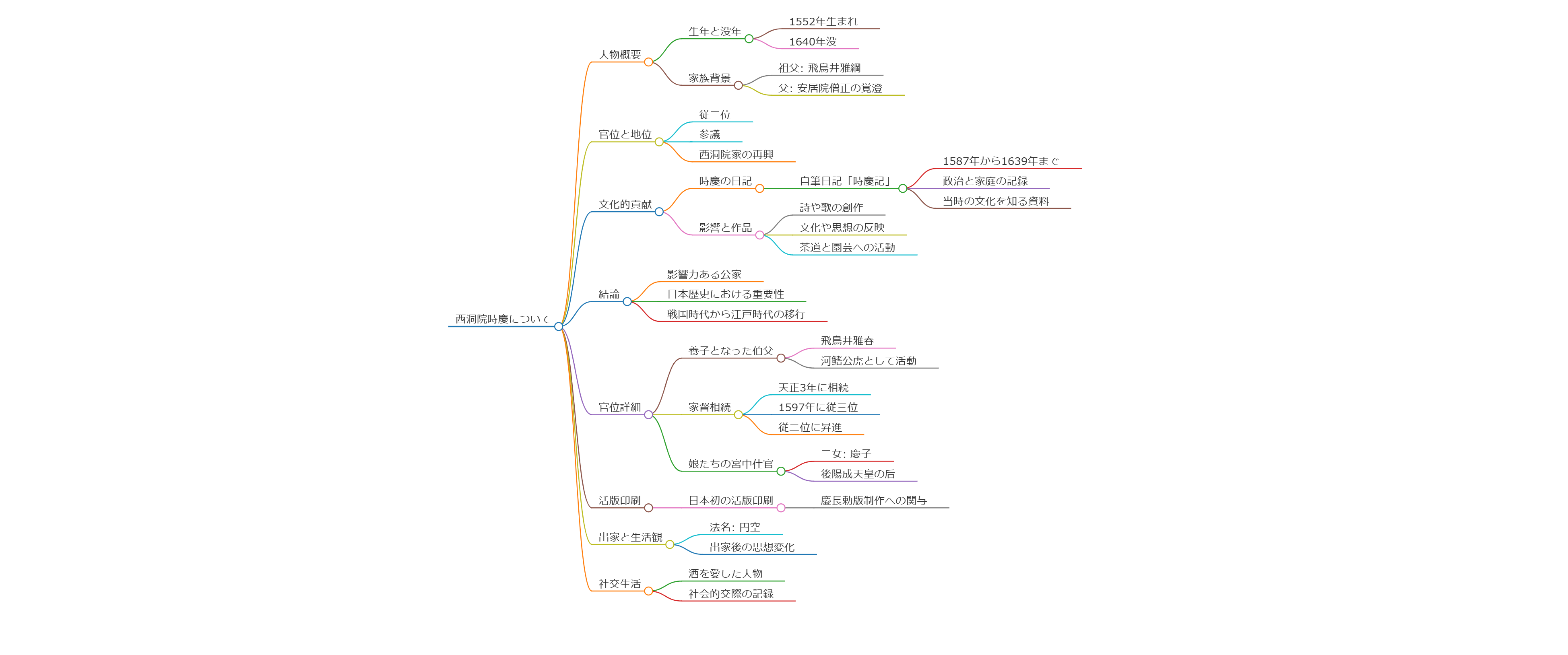

西洞院時慶について

西洞院時慶(にしのとういん ときよし)は、1552年に生まれ、1640年に没した日本の公家・歌人・医者です。彼は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活躍し、著名な家族背景を持ちます。彼の祖父は権大納言である飛鳥井雅綱であり、父は安居院僧正の覚澄です。

官位は従二位であり、参議の地位にありました。彼は西洞院家を再興し、歌人としても知られています。特に、時慶の日記や詩文は、彼の文化的貢献を示す重要な資料として評価されています。

時慶の日記

西洞院時慶の自筆日記「時慶記」は、1587年から1639年にかけての概念と出来事を記録しており、約17年分の記録が存在します。日記には政治的事件や家庭生活、彼の考えや感情が詳細に描かれており、当時の公家社会や京都の文化を知る上で非常に貴重な資料となっています。

影響と作品

時慶はまた、文学的な作品でも知られ、多くの詩や歌を残しました。彼の作品はその時代の文化や思想を反映しており、後の世代に影響を与える要素を含んでいます。特に連歌や茶道、園芸などの分野でも彼の活動が見られ、激動の時代における公家の生活を通じて重要な指摘がなされています。

まとめ

西洞院時慶は、公家としての地位と豊かな文化的背景を持った影響力のある人物であり、彼の記録や作品は日本の歴史や文化において重要な役割を果たしています。彼の人生と業績を通じて、戦国時代から江戸時代への移行期における公家の姿を垣間見ることができます。

西洞院時慶は、彼の官位に関する詳細も含め、様々な側面を持つ人物です。彼は、伯父である飛鳥井雅春の養子となり、河鰭公虎と名乗った後、後に西洞院時通へ改名し、ついには時慶に至りました。彼は天正3年(1575年)に西洞院家の家督を相続し、さらにその後、1597年には従三位に叙せられ、従二位に昇進しました。この昇進は、彼の娘たちが宮中に仕官したことにも起因すると考えられています。特に、三女である慶子は後陽成天皇の后となり、皇女を二人産んでいます。

また、時慶は日本初の活版印刷に関わり、慶長勅版の制作に携わったことが評価されています。彼の出家後の法名は「円空」であり、寛永元年(1624年)に出家した際、その後の生活観や思想にも変化があったのは明らかです. さらに、彼は酒を愛した人物でもあり、彼の飲酒を伴う社会的な交際もその日記から多く伺えます。 これらの要素は、時慶がただの知識人ではなく、当時の文化や社会に深く関わった人物であることを示しています。彼の日記や文化的な貢献は、日本の歴史や文化の理解において非常に重要な役割を果たしています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】